Статья 33 Конституции РФ гарантирует гражданам право обращаться в госорганы и к муниципальным властям лично, а также направлять в данные органы индивидуальные и коллективные обращения. Обращения, предложения, заявления или жалобы граждан согласно ст. 4 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» к субъектам публичной власти и должностным лицам являются средством защиты и реализации субъективных прав.

Госорганы и органы местного самоуправления обязаны рассматривать обращения граждан, принимать по ним решения и выдавать мотивированные ответы.

Обращениям граждан должна соответствовать компетенция органов, в которые попадают обращения. Закон 59-ФЗ устанавливает, что гражданин направляет обращение непосредственно в тот орган или тому должностному лицу, в компетенцию которого входит решение поставленных в обращении проблем. Несоблюдение данной нормы не означает, что гражданин не получает защиту, потому что обращение (жалоба) направляется по компетенции, и гражданину будет дан ответ.

Жалобы административного характера являются частью системы управления и принятия решений. Каждый орган власти обязан принимать жалобы от населения и реагировать на них. Административный характер жалоб связан регламентом, который определяет формообразующие элементы института жалоб.

- Совокупность юридических и административных норм, устанавливающих порядок работы с жалобами.

- Органы, ведущие прием жалоб и принимающие по ним решения.

- Предмет обжалования, то есть на что разрешено подать жалобу.

- Форма жалобы (установленный бланк для подачи). Несмотря на установившийся регламент подачи жалобы, она пишется в свободной форме. И автор часто предлагает способ решения проблемы; а если не предлагает, способ решения легко вычислить управленцу.

- Способ подачи (правила приема и прохождения жалоб).

- Сроки рассмотрения жалоб от получения до ответа.

Административная жалоба отличается, таким образом, от судебной жалобы (иска) и бытовой, которая решается неформально.

Важнейшим свойством административных жалоб является их институциональность, что означает механизм прохождения по иерархическим каналам, влияние на оценку деятельности руководства, необходимость регулярной отчетности по исполнению жалоб.

Жалоба – единственный легальный канал взаимодействия с властью. В авторитарных системах жалобы предоставляют возможность участвовать в управлении системой.

Контроль эффективности внутри административной системы осуществляется прежде всего по жалобам, и критерием успешности является минимизация количества жалоб.

Неэффективность жалобы, когда ее возвращают тому, на кого жалуются, касается исключительно лица, подавшего жалобу, поскольку при процедуре возврата вышестоящее руководство узнает о проблемах нижних звеньев. При этом жалобы имеют накопительный эффект, и их влияние на систему происходит с определенным лагом.

Сигнальный механизм жалоб работает таким образом: сначала единичный случай, затем некое множество, которое производит кумулятивный эффект при корректировке приоритетов выделения ресурсов и является обоснованием для иных управленческих воздействий.

В современной России государственный контроль экономической и общественной деятельности требует функционирования сигналов обратной связи. Органы власти инициировали создание государственных порталов, нацеленных на сбор жалоб и их обработку.

Институт административных жалоб может быть заменен судебными исками в правовой системе. Но этого не происходит из-за российской ментальности и особого положения властей. Поэтому институт административных жалоб более экономичен и результативен для решения большинства бытовых проблем, чем судебная система.

Институциональное злоупотребление – это эксплуатация субъектами формальных правил и норм в своих корыстных интересах, не связанных с целями функционирования конкретного института, например, сигнального института жалоб. То есть это - недобросовестное осуществление гражданских прав.

Однако соотношение «сигнал-шум» в этом механизме невелико и все время снижается. Исследователи связывают это с положительной динамикой злоупотребления правом в жалобах.

Некоторые исследователи полагают, что рассмотрение жалоб с социальных и психологических позиций неуместно, и поведенческий подход к изучению жалобы является методологической ошибкой.

С одной стороны, институт жалоб укоренен психологически и является стандартной ментальной моделью в рефлексивно-психологическом подходе. Жалоба является объектом междисциплинарных исследований, поскольку она обладает разносторонней информативностью, а методология исследования жалоб развивается потому, что в новых контекстах жалобы приобретают новые смыслы и новую ценность. Эта особенность предопределяет характер функционирования института жалоб в ЖКХ.

С другой стороны, критики института жалоб опираются на личный опыт. По мнению Д. Юма, источником суждений о фактах должен быть именно опыт как основание эмпирических наук. Если в работе нет основанных на опыте рассуждений о фактах, то в таком исследовании нет ничего, кроме софистики и иллюзий.

Злоупотребление правом в жалобах как сигнальном институте свидетельствует о серьезных недостатках как в нормотворческой деятельности, так и в поведенческой активности субъектов и является системной проблемой. На своем опыте я описываю очевидные проблемы злоупотребления частными правами в административном аппарате при прохождении жалобы и ее влияния на хозяйственные отношения в ЖКХ.

До 80% поступающих обращений не входит в компетенцию адресата. Поэтому рассмотрение и пересылка таких обращений ведет к административной перегрузке, трате бюджетных средств и существенно удлиняет срок принятия решений.

Часть граждан делает это, будучи не в силах определить ведомственную принадлежность своей проблемы. Но большая часть – кверулянты – поступает так умышленно, пытаясь использовать ресурсы органов, защищающих их права, для разрешения межличностных и имущественных споров. Закон не определяет отделения кверулянтов от добросовестных граждан и особого порядка рассмотрения их заявлений.

Неразумность и недобросовестность граждан выражается в рассылке обращений не по компетенции, в подаче необоснованных жалоб, обращений, затрудняющих прочтение, неоднократным обращениям по одному и тому же поводу без приведения новых доводов и обстоятельств, а также и в неполучении ответов на свои обращения по почте.

Закон 59-ФЗ упоминает злоупотребление правом и применение ст.10 ГК РФ (ст. 11 ч.3) только в случае наличия в обращении оскорблений и угроз должностному лицу.

Фактически закон 59-ФЗ не дает возможности пресечь недобросовестное поведение кверулянтов, чем бы оно ни вызывалось.

Конституция РФ не допускает изъятий из права граждан на обращения. Закон 59-ФЗ в ст. 11 ч. 5 предусмотрел возможность прекращения переписки с гражданином, но по факту переписка продолжится, если гражданин подаст жалобу на решение нижестоящего должностного лица органа о прекращении переписки вышестоящему органу или лицу. Право гражданина на обжалование решения о прекращении переписки с ним хорошо бы установить в судебном порядке.

Возможность прекращения переписки следует распространить на повторные обращения граждан, если ранее орган или должностное лицо уже разъясняло гражданину, что обращение не относится к его компетенции. В настоящее время этого не предусмотрено.

Однако, если прежде кверулянт испытывал некоторые финансовые и временные затраты при подаче обращений, то внедрение современных цифровых технологий дало им возможность проводить рассылку в любое время любого дня недели, сидя на диване.

Кроме того, направляя электронные документы, граждане могут анонимизироваться и рассылать массовые «веерные» обращения. У недобросовестных граждан цифровая форма обращения создает чувство безнаказанности и позволяет сиюминутно действовать под влиянием эмоций.

Цифровизация процесса подачи жалоб предоставила заявителям отличные возможности. На интернет-портале «Добродел» существует что-то типа доски почета, где у некоторых кверулянтов сотни и тысячи обращений, по которым муниципальные власти и субъекты предпринимательства обязаны принимать немедленные меры. Разумеется, темы, по которым кверулянты генерируют эти обращения, не могут напрямую нарушать их права. Наверное, главным упущением, которое способствует злоупотреблению, является отсутствие ограничений на количество поданных жалоб одним заявителем.

Закон 294-ФЗ в части 3 ст.10 указывает, что основанием для проверки могут служить лишь обращения, позволяющие идентифицировать заявителя. На практике УК многократно получали указания органа местного самоуправления о необходимости удовлетворить требования кверулянта, не относящиеся к компетенции организации, или требования без идентификации автора заявления.

То есть несмотря на то, что закон 294-ФЗ ограничивает права кверулянтов, проверки по их обращениям все равно проводятся в соответствии с законом 59-ФЗ.

Ответственность заявителей за недостоверность содержащихся в их обращениях фактах невозможно установить, потому что субъект, против которого направлена жалоба, имеет дело не с заявителем, а с госорганами, ОМСУ и должностными лицами, действующими в своих компетенциях. Это значит, что порядок определения компенсации временных и финансовых затрат проверяющих органов и лиц и проверяемых субъектов права законодательство не устанавливает.

Как дополнительную ответственность можно было бы рассмотреть возможности ст.152 ГК РФ, однако суды указывают, что обращение в уполномоченные органы не содержат информации о фактах, а только мнение автора и носит предположительный характер, поскольку в компетенции органов состоит осуществление действий по проверке обращения, а проверка обращения не ведет к ущемлению прав других лиц.

Верховный Суд РФ до сих пор не определил единый подход к разрешению данного вопроса.

Такое же упущение в Законе РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (ЗОПП), где за необоснованные претензии граждан не предусматривается какая-либо ответственность, и возможность злоупотребления правом потребителя даже не подразумевается.

Это законодательное упущение породило «потребительский экстремизм», то есть использование недобросовестными потребителями предоставленных законом гарантий в целях получения личной выгоды.

Наиболее опасной формой потребительского экстремизма является поведение общественных организаций. Среди прав общественных объединений потребителей ЗОПП указывает право проводить независимую экспертизу качества, безопасности товаров, работ, услуг, информации о них. Таким образом, эксперты общественных организаций в ряде ситуаций злоупотребляют правом, фальсифицируя результаты экспертиз, выполняя несвойственные контрольные функции не для установления объективной истины, а только для получения материальной выгоды.

Дисфункциональность института жалоб обнаруживается не только в опыте работников ЖКХ, но и при анализе открытых данных.

Основанием для проведения внеплановой проверки УК являются обращения и заявления граждан. ГИС ЖКХ не классифицирует проверки по их основаниям, но большая их часть проводится именно по жалобам собственников МКД. Результаты проверок не просто свидетельствуют о наличии институциональных злоупотреблений жалобами в силу отсутствия в большинстве случаев нарушений, но и позволяют оценить их количество.

Из обращения к открытым данным ГИС ЖКХ получается, что злоупотребление институтом жалоб отражается в показаниях проведенных контрольно-надзорных мероприятий и снижает их эффективность.

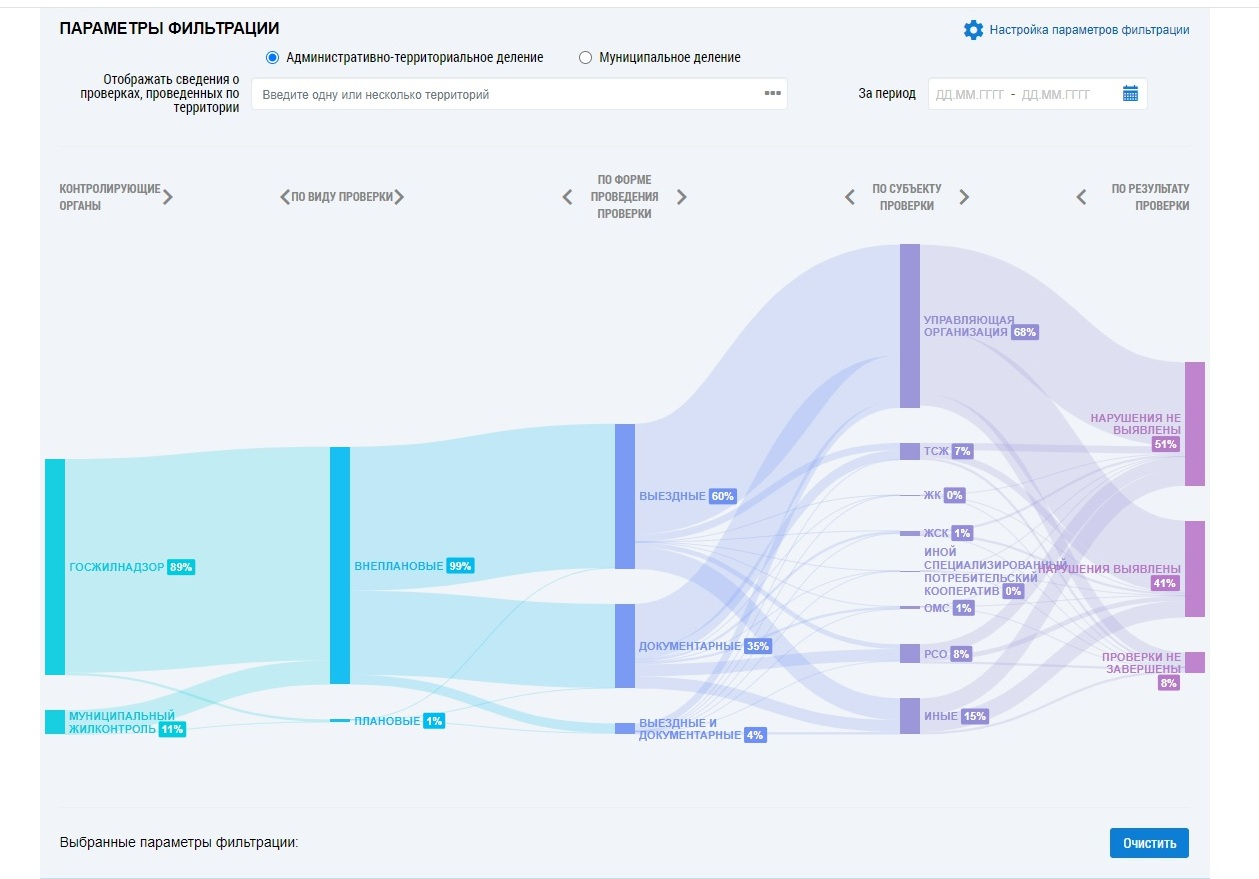

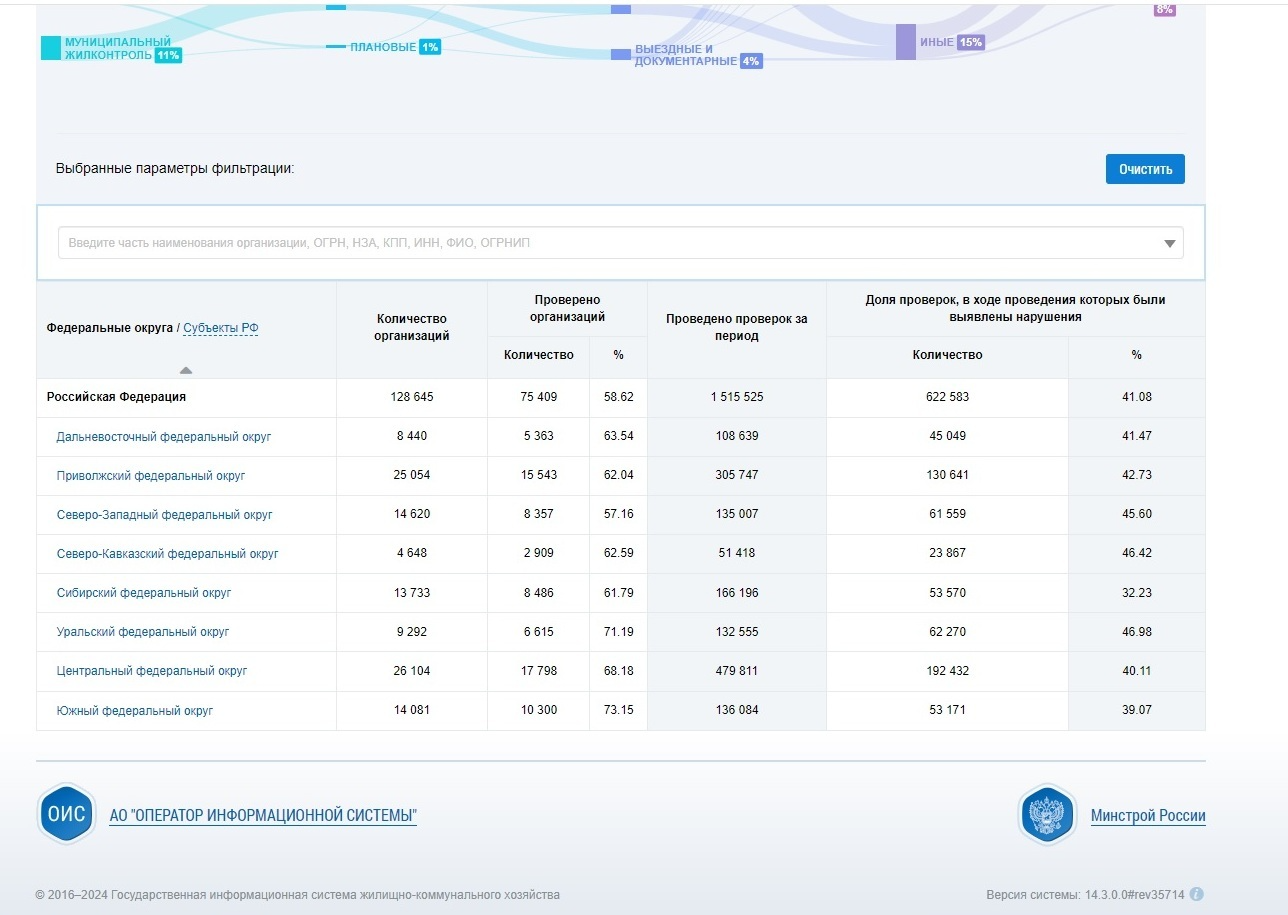

На рисунках 1 и 2 представлены данные ГИС ЖКХ за 2023 год.

Из диаграммы видно:

- 89% проверок провел Госжилнадзор;

- 99% проверок внеплановые (то есть по заявлениям потребителей);

- 60% проверок выездные, 36% – документарные, 4% – выездные и документарные;

- 68% числа субъектов проверок – управляющие организации;

- 51% проверок зафиксировали отсутствие нарушений, 41% проверок зафиксировали нарушения, 8% проверок не завершены.

Из рисунка видно распределение этих данных по федеральным округам. В ЦФО проверено 68% организаций ЖКХ, нарушения выявлены только в 40% проверок.

Рис. 1. Аналитический отчет по параметрам проверок ГИС ЖКХ

Рис. 2. Аналитический отчет по числу проверок ГИС ЖКХ

Любопытно, что в 2019 году ЖСК «Звезда-2» в суде отменил пять предписаний Госжилинспекции по доносам одного из собственников, но в ГИС ЖКХ эти предписания числятся исполненными.

Собственник помещения в МКД может обращаться в свою УК неограниченное число раз. При этом УК, руководствуясь законодательством, будет реагировать на каждое обращение и направлять письменный ответ. Если несколько кверулянтов примутся бомбить УК своими жалобами, то в этом потоке неминуемо они начнут пропускать сроки ответов и ошибаться в существе. Разумеется, время этих специалистов УК будет потрачено на бессмысленную переписку.

Эти ошибки «подсаживают» кверулянта в лифт жалоб на более высокий уровень иерархии, например, в органы Госжилнадзора. Проверки ГЖИ (теперь ГУСТ) вызывают повышение нагрузки на сотрудников УК из-за участия в выездных и документарных проверках.

Вследствие злоупотребления правом институт жалоб перегружает систему управления ложными сигналами относительно конкретных объектов и субъектов управления ЖКХ, переключая внимание с реальных проблем на мнимые, и реальные сигналы игнорируются на всех уровнях управления.

Другим следствием перегрузки сигналами является уход от планового обслуживания МКД к реактивному на текущие жалобы.

Для проведения плановой работы в МКД необходимо решение собрания собственников. Если собственник недоволен решением собрания и хочет реализовать собственный план работ, он пожалуется в надзорные органы, и УК имеет высокий шанс получить предписание, отложить работы по плану и направить средства на выполнение предписания. Поскольку за неисполнение предписания УК может лишиться лицензии и получить штраф, предписания обладают приоритетом над плановыми работами.

То есть институт жалоб перестраивает производственные процессы в УК. Сотрудники работают только по жалобам, и бюджет расходуется неэффективно.

Безусловно, все участники гражданско-правовых отношений в ЖКХ должны действовать добросовестно и разумно. Каким образом институт жалоб обеспечивает добросовестность? Возможно ли классифицировать жалобы в ЖКХ? Исследователи предлагают такой классификатор:

- Жалоба как средство коммуникации, когда целью заявителя является не информирование о конкретных проблемах, а общение с должностными лицами и специалистами. Может рассматриваться как злоупотребление правом.

- Ошибочная жалоба. Собственники редко обладают верным набором знаний и умений для владения, пользования, распоряжения своим жилищем. Подобная ситуация свидетельствует скорее не о недобросовестности, а о правовой неграмотности собственников, поскольку жилищное законодательство перегружено и противоречиво.

- Жалоба как аффект, не связанная с преследованием своего интереса, а продиктованная сиюминутным эмоциональным состоянием заявителя. Нерациональность таких жалоб доказывает, что субъект не имел умышленного намерения злоупотребить правом.

- Шикана как пример недобросовестности заявителя.

- Реальная жалоба, которая характеризует подателя как добросовестного участника жилищных правоотношений. Характерно для ЖКХ, что подавляющее большинство коллективных жалоб принадлежит к категории реальных жалоб по этой классификации.

Очевидно, что от злоупотреблений правом институт жалоб защищен минимально. Поскольку реальные жалобы теряются среди прочих, эффективность жалоб как сигнальной системы для общего блага низкая, а для решения местных частных проблем вполне достаточная. Но эти местные частные проблемы никак не препятствуют росту общего благосостояния и повышению качества обслуживания общего имущества в МКД.

Жалобы как социальный институт не защищены от злоупотребления правами собственников в жилищных отношениях. Эксплуатация института жалоб в злоупотребительных целях снижает сигнальную функцию и порождает ложные сигналы, что отражается на эффективности работы УК и не способствует защите прав собственников помещений многоквартирного дома. Снижение транзакционных издержек на подачу жалобы и ее прохождение через административный механизм увеличило число нерепрезентативных жалоб с нарушением законных прав в сфере ЖКХ.

Законодатель не в состоянии предусмотреть многочисленные варианты деяний и установить запреты, которые ограничивали бы пределы реализации субъективного права в ЖКХ.

Поскольку в жалобах зримо проявляется взаимодействие права и морали, злоупотребление возникает в результате конфликта между использованием субъектами легальных правовых возможностей и безнравственным поведением.

Де-факто в данном сигнальном институте сложилась презумпция виновности объекта жалобы. Поэтому злоупотребление правом в большой части жалоб, безусловно, есть, а доказать его не представляется возможным без реформирования этого института и введения санкций при наличии умысла на причинение вреда правам других лиц.

.png&w=640&q=75)