Актуальность применения экотехнологий в условиях экологической проблематики

Современную архитектурную практику трудно представить вне поля влияния концепций экологичности. Экологизация городской среды завоевывает умы ведущих архитекторов и архитектурных студий. Это становится очевидным, учитывая, что именно отрасль строительства лидирует в антирейтинге по негативному влиянию на экологию. Среди общего количества выбросов углерода в атмосферу, около 40% приходится на строительство [1]. Выбросы в свою очередь влияют на появление парникового эффекта, который провоцирует глобальное потепление – одну из главных угроз современному состоянию экологии. Архитектуре и урбанистике также можно вменить и проблемы, связанные с утилизацией строительных отходов. Например, «в России при традиционном способе строительства, в переработку попадают лишь 10-20% строительных отходов, зачастую используемые материалы токсичны и представляют огромную опасность для окружающей среды» [2]. Среди других негативных воздействий: препятствие естественному движению воздуха, повышение уровня звукового и светового шума, нарушение естественного функционирования различных природных экосистем, начиная лесами и заканчивая пищевыми привычками диких зверей.

Осознавая уровень ответственности, современный архитектор пересматривает базовые принципы строительства и архитектуры, ориентируясь теперь не на количество или качество пользы, которую принесет его деятельность, а на количество и уровень вреда. В перспективе «озеленения» архитектуры обновления затрагивают все ее переменные: конструкцию, технологии, материал и способ организации пространства. На сегодняшний день, мировая зеленая архитектура продвинулась достаточно далеко, и мы знаем множество прекрасных примеров экологических чистых зданий [3].

Однако в нашей стране изменение принципов строительства и проектирования в перспективе экологизации, помимо очевидных преимуществ, обнаруживает и ряд трудностей. По мнению автора, большая часть проблем возникает в процессе стихийной актуализации применения экотехнологий, в условиях, когда не до конца проработаны способы и методы их включения в архитектурную практику, отсутствует четкая нормативная база и последовательная система сертификации, сохраняется низкая экологическая культура. Эти проблемы актуализируют необходимость анализа основных причин их возникновения и определения методов и способов их решения. Исходя из поставленной проблемы, автор формулирует цель исследования – выявление основных проблем, сопровождающих практику применения экотехнологий в архитектуре и строительстве России и определение возможных способов решения сформулированных проблем.

Задачами исследования, таким образом, будут:

- обзор рассматриваемых экотехнологий;

- определение причин и выявление факторов, проблематизирующих применение экотехнологий;

- определение и формулирование способов решения возникающих проблем.

Анализ экотехнологий: выявление основных проблем

Список рассматриваемых экотехнологий представлен вариантами, которые регулярно используются в практике экологизации архитектуры и строительства и выражают какую-либо ее типологию. Несмотря на разницу технологических процессов и характеристик каждого типа, во всех этих случаях в той или иной степени просматривается схожая группа проблем. Каждая из проблем имеет причины внутри какой-либо области, каждая из которых по-своему влияет на процесс адаптации экотехнологий в отрасль строительства и архитектуры.

1. Фотоэлектрические системы

Технология фотоэлектрических систем (ФЭС) в контексте экологизации направлена на повышение энергоэффективности зданий и относится к ресурсосберегающему типу. Принцип экологичности строится на использовании альтернативных, менее вредных источников энергии. В ФЭС применяются различные компоненты (модули, аккумуляторы, инверторы), которые преобразовывают солнечную энергию в электрическую. КПД солнечных батарей на основе кремния в лабораторных условиях приближается к 30%. «Учитывая, что 1 кг кремния в солнечном элементе вырабатывает за 30 лет 300 МВт ч электроэнергии, легко подсчитать нефтяной эквивалент кремния. Прямой пересчет электроэнергии 300 МВт ч с учетом теплоты сгорания нефти 43,7 МДж/кг даёт 25 т нефти на 1 кг кремния» [4]. Перспективный вклад в экологизацию архитектуры с помощью ФЭС очевиден, однако в России доля использования солнечной энергии от суммарной мощности электростанций меньше 1%, тогда как, например, в Нидерландах около 23%.

Рис. 1. Фотоэлектрические панели на территории завода компании L’Oréal в Калуге. Вырабатывают около 10% годового энергопотребления завода [5]

Причины и факторы, способствующие появлению проблем применения ФЭС в России:

- Экономические. Затраты на строительство фотоэлектрической станции и последующая стоимость электроэнергии зависят от уровня развития используемых в конструкции технологий [6]. При условии низкого технологического уровня элементов системы дорожает вырабатываемая электроэнергия, поэтому не может конкурировать с традиционными источниками энергии, такими как нефть или уголь.

- Географические. Уровень солнечной радиации в России имеет большой разброс: от от 810 кВт.ч/м2 в год в далеких северных районах до 1400 кВт.ч/м2 в год на юге [4]. Небольшое количество солнечных дней создаёт необходимость совершенствовать конструкцию системы, что также ведет к сложностям проектирования, дополнительным издержкам конструктивного, инженерно-технического и научно-исследовательского характера.

- Нормативно-технологические. Из-за большой разницы получаемой солнечной энергии в различных регионах страны и, как следствие, необходимости индивидуальных технических решений для разных случаев, возникают сложности создания стандартизированной научно-технической базы и регистра нормативов. Последние позволяют упростить организацию и процесс строительства ФЭС, повысить контроль качества и уменьшить трудности в эксплуатации. Также отсутствие технологических норм приводит к потере излишков энергии в случае, когда система энергоснабжения вырабатывает больше необходимой потребителю в данный момент. Разработка технической и законодательной базы позволила бы подключать ФЭС к внешней сети и нивелировать издержки. Существующая возможность подключения слабо разработана и имеет серьезные недостатки. «Многих останавливает сложный процесс оформления техподключения. С момента подачи заявки до фактического начала отпуска электроэнергии в сеть проходит два-три месяца, при этом потребитель должен выполнять некоторые технические обязательства. В итоге подключение в некоторых случаях затягивается на полгода-год» [7].

- Социально-правовые. Отсутствие поддержки со стороны органов власти. В частности, нет норм экономического поощрения бизнеса, который мог бы использовать ФЭС как альтернативу более вредным источникам энергии в рамках целенаправленной политики заботы об экологии. Отсюда низкая заинтересованность применения таких технологий со стороны частных лиц. Сюда же можно отнести слабую информационную политику, целью которой было бы распространять сведения о достоинствах такого типа технологий.

2. Ветроэнергетические установки

Наряду с солнечной энергией, ветроэнергетикa является одной из самых перспективных экотехнологий, используемых сегодня в энергообеспечении объектов различного назначения. Ветровая энергия относится к возобновляемым и экологически чистым источникам получения электричества. Повышение доли ветроэнергетики в общей энергетической системе страны снижает объём добычи традиционных ресурсов (нефть, уголь, газ). «Ветряные генераторы в процессе эксплуатации не потребляют ископаемого топлива. Работа ветрогенератора мощностью 1 МВт за 20 лет позволяет сэкономить примерно 29 тыс. тонн угля или 92 тыс. баррелей нефти» [8].

Распространенный тип ветроэнергетической установки (ВЭУ) представляет собой конструкцию, состоящую из мачты, на которой установлена ветротурбина, приводимая в движение лопастями. За счет вращения лопастей, кинетическая энергия ветра преобразовывается через вращение ротора в механическую, а затем в электроэнергию. Подобные ВЭУ с горизонтальной осью вращения относят к промышленному типу. Объединённые в сети, они образовывают ветряные электростанции.

Для эффективной работы крупных ветрогенераторов с горизонтальной осью вращения с коэффициентом использования установленной мощности выше 30% необходима средняя скорость ветра от 7 м/с [9]. Поэтому строительство ветропарков оправдано в открытых прибрежных северных и южных зонах, в степных продуваемых районах, в местах, где скорость ветра обеспечивает стабильный показатель подаваемой мощности и оптимальную стоимость энергии.

Рис. 2. Районы, пригодные для организации парков ветрогенераторов с горизонтальной осью вращения

Рис. 2. Районы, пригодные для организации парков ветрогенераторов с горизонтальной осью вращения

За организацию и строительство ветроэнергетических станций отвечает либо государство, либо крупные энергетические компании, для которых государство выделяет субсидии. Так значительным стимулом развития рынка ветроэнергетики в России стало постановление правительства №47 от 2015 года «О стимулировании использования возобновляемых источников энергии на розничных рынках электроэнергии» [10], где, в частности, прописан механизм субсидирования строительства ветряных электростанций [11].

Рис. 3. Ветровая электростанция в Мурманской области

Параллельно развитию крупных ветряных электростанций, существует практика применения малых ВЭУ, которые используют в качестве дополнительного источника энергии в системах инженерного обеспечения зданий разного функционального назначения. «Малая ветроэнергетика – это ВЭУ мощностью до 10 кВт, иногда до 50 кВт, работающие автономно на заряд аккумуляторной батареи, либо в составе так называемых гибридных комплексов с дизель-генераторами или солнечными батареями. Место установки малых ВЭУ диктует потребитель (сельский житель, частный дом, метеостанция, базовые станции сотовой связи и т.д.), где обычно среднепериодическая скорость ветра (Vср.пер) редко превышает 6-7 м/с» [12]. В контексте экологизации архитектуры малые ВЭУ становятся способом повышения энергонезависимости и энергоэффективности зданий. В мировой архитектурной практике этот элемент устойчивого строительства представлен несколькими выразительными проектами, где малые ВЭУ, интегрируясь в структуру здания, буквально создают новую архитектурную морфологию и эстетику.

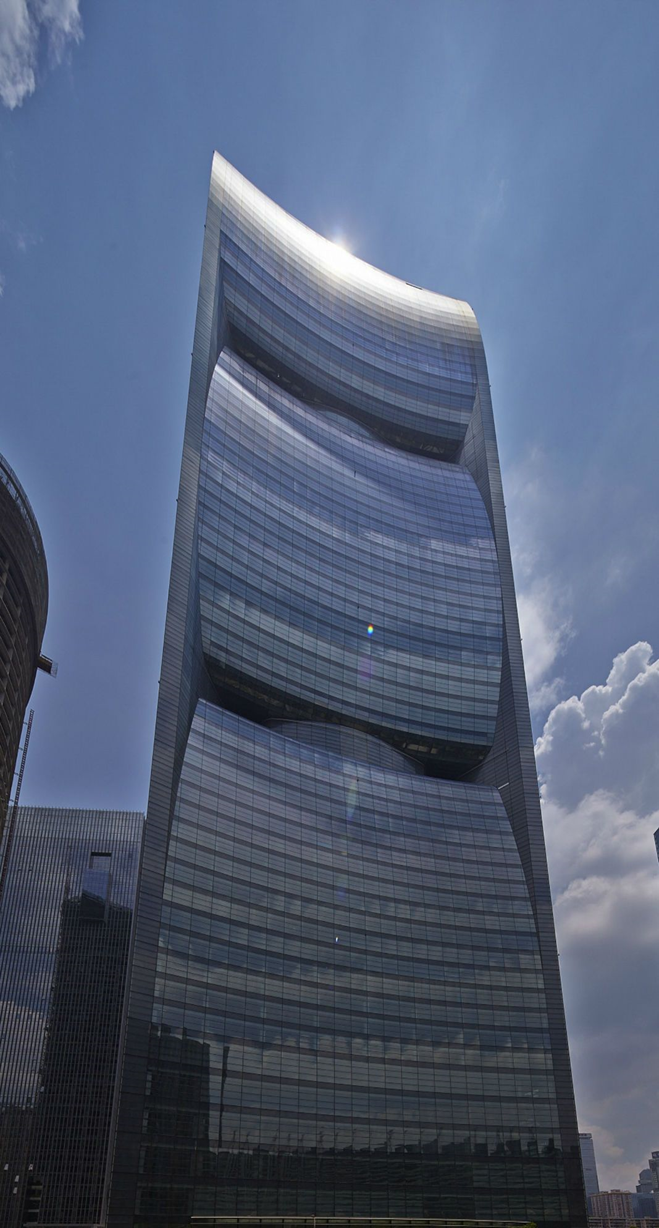

Рис. 4. Небоскреб Pearl River Tower, построенный в китайском городе Гуанчжоу

Рис. 5. Фасад здания дополнен двумя обтекаемой формы нишами, где расположены ВЭУ вертикального типа

Рис. 6. Небоскреб Strata SE1, построенный в Лондоне. На венце здания установлены ветрогенераторы горизонтального типа

Рис. 7. Здание торгового центра Bahrain World Trade Center, построенное в бахрейнском городе Манама. Интегрированные в конструкцию ветрогенераторы обеспечивают 15% энергопотребления здания

Вне звездных проектов интеграция малых ВЭУ в систему энергоснабжения зданий и прилегающих территорий происходит в более прозаичных условиях поиска адекватных технологических решений и необходимых инженерных разработок. Но в фокусе реализации той же цели – повышения доли «зеленой» энергетики.

Чтобы подобрать грамотное технологическое решения интеграции малого ВЭУ, необходимо учитывать климатические условия, географическое расположение объекта строительства, либо его положение в системе городской застройки. Разница всех факторов определяет тип малой ВЭУ, способ, необходимость и возможность ее интеграции. Например, в местах, где средняя скорость ветра колеблется в пределах 2-5 м/с используют ВЭУ с вертикальной осью вращения, роторного типа. Для выработки энергии ему достаточно потока ветра в 2 м/с.

Рис. 8. Роторный ветрогенератор, расположенный на крыше 16-этажного здания в Москве

Основное и принципиальное различие в траекториях развития большой и малой ветроэнергетики определяется разницей уровня фундаментальности технологических и конструктивных разработок, обусловленных, в свою очередь, инвестиционным приоритетом и наработанным механизмом реализации проектов в известных условиях.

Рост промышленной ветроэнергетики стимулируется целевыми программами федерального уровня, технологическое обеспечение крупных ветропарков, сопровождаемое конкретными инженерными и конструктивными решениями, с поправками, но имеет тенденцию к стандартизации. Стандартизация и типизация упрощает процесс организации и строительства проектов, повышает качество их эксплуатации, стабилизирует показатели энергетической и экономической эффективности.

Развитие малой ветроэнергетики протекает гораздо скромнее, а в России носит больше экспериментальный характер. Несистемное и фрагментарное применение малых ВЭУ в качестве дополнительного источника в энергосистеме зданий обусловлено рядом причин.

Причины и факторы, приводящие к проблемам использования малых ВЭУ в строительстве и архитектуре России:

- Технологически-конструктивные. Интеграция малой ВЭУ в систему энергообеспечения зданий осложняется необходимостью поиска технологического и конструктивного решения для каждого конкретного случая, определяемого целью, условиями и возможностями ее использования. Например, если ВЭУ применяется только для обогрева помещения, необходимо многократное преобразование энергии: от энергии ветра в электроэнергию, затем в тепло. Усложнение схемы технического подключения происходит и в случае, когда ВЭУ является составной частью системы автономного энергопотребления здания: в комбинации с солнечными батареями, гидрогенераторами. Необходимость модификации малого ветроэнергетического оборудования обусловлена также географическими и климатическими факторами. Объект может находиться в условиях, где ветер имеет разное направление, силу и постоянство потока, и для каждого случая требуется конкретное конструктивно-технологическое решение.

- Рыночные. Различие и многообразие параметров, определяющих возможность применения малых ВЭУ, требует значительного расширения ассортимента подобного оборудования в рыночном сегменте. Однако, рынок малых ВЭУ представлен слабо, что объясняется как отсутствием спроса, так и низкой конкуренцией в этой отрасли среди производителей.

- Социально-экономические. Стоимость электроэнергии, получаемой от малых ВЭУ, должна равняться или быть ниже стоимости энергии, получаемой из традиционных источников. Заинтересованность в установке оборудования мотивируется, помимо экологических соображений, рентабельностью, в частности, окупаемостью оборудования в кратко- или среднесрочной перспективе. Сложность в интеграции малой ВЭУ в энергосистему объекта и слабая рыночная представленность необходимого оборудования значительно удорожают стоимость подобного проекта. В условиях, когда дешевле и проще использовать традиционные источники электроэнергии, в отсутствии инвестиционной привлекательности и государственной поддержки, распространенность и популярность использования малых ВЭУ сильно снижется. Кроме того, «на сегодняшний день компетенции в ветроэнергетике у России не высоки, однако консолидация международного опыта, трансферт технологий, гибкое взаимодействие всех заинтересованных структур могут вывести отрасль на более высокий качественный уровень» [13].

- Нормативно-правовые. Существенным стимулом распространения и утверждения использования малых ВЭУ в объектах разного функционального назначения является системная работа по сертификации профильного оборудования, разработка технических стандартов и нормативное регулирование методов и способов интеграции малых ВЭУ в общую энергосистему объекта. На сегодняшний день нормативно-правовая база для такого типа технологических устройств и способов работы с ними только начинает формироваться.

- Эстетико-эргономические. Конструкция отдельных ВЭУ может нарушать архитектурный образ здания, тем более в случаях, когда подобные установки не учтены в изначальном проекте. Кроме того, работа ВЭУ может негативно сказываться на самоощущении человека. Это связано с шумом, возникающим за счет движения лопастей или других элементов конструкций, а также с мельканием и мерцанием тени, которые могут стать сильным раздражающим фактором.

3. Навесные вентилируемые фасады

Навесные вентилируемые фасады (НВФ) – распространенная экотехнология, применяемая в российском строительстве и архитектуре. Популярность НВФ отчасти объясняется их использованием в процессах реновации большого фонда панельной советской застройки 1950-1980-х годов, которые с точки зрения сегодняшних требований к нормам энергосбережения сильно устарели [14]. Актуальность применения НВФ в рамках экологизации архитектуры строится на возможности снизить количество потребляемых зданием энергоресурсов, тем самым повысив его энергоэффективность.

Конструктивно НВФ представляет собой систему из облицовочных плит или листов, которые посредством каркаса из нержавеющей, оцинкованной стали или алюминия монтируются к несущей части здания: стене или монолитному перекрытию. Таким образом между стеной и облицовкой остается зазор, по которому циркулирует воздух. Воздушный поток препятствует образованию и задержке конденсата и влаги, тем самым увеличивается срок службы конструктивных элементов здания. Добавление в систему минераловатного утеплителя уменьшает теплоотдачу здания, что снижает потребление ресурсов централизованного отопления.

Причины и факторы, способствующие появлению проблем применения НВФ в России:

1. Конструктивные. Системы НВФ включают множество конструктивных деталей, часть из которых не отвечают требованиям прочности и пожаробезопасности. Например, ветрозащитные пленки, используемые в слое теплоизоляции, изготавливаются на полимерной основе и относятся к горючим материалам. В случае возникновения локального возгорания огонь быстро распространяется по всему фасаду. Также возможно «несоблюдение предусмотренных альбомами технических решений конструктивных методов по обеспечению пожарной безопасности навесных фасадов, а также применение материалов, не прошедших натурных огневых испытаний по ГОСТ 31251-2003, что приводит к снижению пожароустойчивости зданий» [15].

Рис. 9. Возгорание ветрозащитной пленки НВФ высотки «Грозный-сити» [16]

Также применение в НВФ крепежных деталей с теплопроводными свойствами нарушает теплоизоляционную и энергосберегающую функцию системы.

2. Инженерно-технические. «Несоответствие оснований стен требуемому уровню зачастую может приводить к применению нестандартных элементов при монтаже вентилируемого фасада, а также обуславливает необходимость проведения топографических работ по фасаду с большой точностью» [15]. В процессе реновации старых зданий с использованием технологии НВФ для каждого случая необходима точная оценка состояния несущих конструкции и фундамента, так НВФ создает дополнительную нагрузку. Если конструкция здания недостаточно прочная, необходимо производить усиление. Это делает невозможной разработку инженерно-технических стандартов, нагружает процесс использования НВФ дополнительными затратами ресурсов, снижая его экологичность.

3. Кадровые. Для разработки проекта и монтажа НВФ требуется высокая квалификация инженеров и рабочих. Часто монтажные работы проводят рабочие, не имеющие профильного образования и достаточного опыта в работе с такого рода технологиями.

4. Эстетические. Однообразное применение облицовочных плит НВФ типизирует архитектурный облик города, делая каждое подобное здание безликим. Часто материалы облицовки резко не соответствую изначальным форме и стилистике здания.

Рис. 10. Больница св. Георгия в Петербурге выполнена в стиле советского модернизма. Изначально фасад декорировался фактурной серой штукатуркой и облицовочными каменными плитами

4. Горизонтальное озеленение зданий

Горизонтальное озеленение зданий (ГОЗ) представляет собой организацию «островков» зеленых насаждений на плоских и с небольшим уклоном частях архитектурного комплекса: крышах, лоджиях, балконах и др. В рамках экологизации архитектуры, данная технология призвана улучшить экологические показатели локального климата, поднять процент поглощаемого углекислого газа и повысить уровень кислорода. ГОЗ также способствует повышению теплоизоляции и звуконепроницаемости здания, что повышает его энергоэффективность. Помимо положительного влияния на экологию, дополнительное озеленение улучшает психоэмоциональное состояние человека.

Рис. 11. Торговый центр Zorlu Center в Стамбуле. Здание спроектировано с большим количеством ГОЗ

Причины и факторы, приводящие к проблемам использования ГОЗ в России:

- Конструктивные. Увеличенный за счет элементов озеленения вес кровли создает дополнительную нагрузку на несущие конструкции здания, изначально для это не рассчитанные. Прорастающие корни кустов и деревьев могут повредить гидроизоляцию, что приведет к протечкам. Не рассчитанная на массивный рост корней строительная конструкция также может быть повреждена. Кроме того, «повышается пожароопасность в связи с возможностью возгорания торфа, содержащегося в составе субстрата» [17].

- Социально-экономические. Низкая популярность ГОЗ и незаинтересованность в нем со стороны подавляющего большинства населения способствуют сохранению крайне невысокого предложения товаров и услуг, связанных с ГОЗ на рынке. Слабое предложение и, как следствие, слабая конкуренция продавцов и производителей товаров и услуг, связанных с ГОЗ, приводит к высоким ценам, что опять же приводит к низкому спросу. Оправдывая высокую цену на недорогие, но неразвитые технологии, маркетологи представляют такие во всяком отношении демократические инновации как атрибут элитарности, что также добавляет лишнюю наценку. Кроме того, низкий спрос на ГОЗ и его невысокая популярность в России – это одна из причин кадровой стагнации в этом направлении строительства. Отсюда - невысокое качество монтажных работ и работ по обслуживанию ГОЗ. К этой группе проблем можно отнести и «низкую культуру производства строительных работ и сложность обслуживания «зеленой» крыши» [17].

- Нормативные. На сегодняшний день в России нет разработанной для массового «зеленого» строительства технической и нормативной базы. Это усложняет применение, повышает стоимость и сказывается на качестве готового проекта. «Изучению и внедрению данной концепции в градостроительные программы развития разных городов посвящено значительное количество зарубежных исследований. В нашей стране этот вопрос также активно разрабатывается, однако, как недостаточно анализируются выгоды, которые получит город от внедрения определенных элементов «зеленой» инфраструктуры в исследованиях, на примере различных секторов экономики, в зависимости от принадлежности к тому или иному компоненту города (окружающая природная среда, природно-технические системы, здоровье и качество жизни городского населения и пр.), так и недостаточно анализируются методы внедрения элементов «зелёной» инфраструктуры в повседневную ткань города» [18].

5. Аддитивные технологии в экостроительстве

Экологизация архитектуры подстраивает под себя некоторые из инновационных технологий, которые нельзя назвать экотехнологиями в строгом смысле, но, которые в силу своих особенностей, становятся перспективными инструментами устойчивого строительства. К подобным примерам можно отнести аддитивные технологии.

Аддитивные технологии, известные также под термином – 3d-печать, представляют собой способ создания трехмерного объекта с помощью промышленного принтера, который формирует конструктивные части объекта методом послойного нанесения материала на основание. Печать происходит по заранее спроектированной компьютерной модели (прототипу) и в автоматизированном режиме.

Технология 3d-печати позволяет создавать монолитные объекты сложной геометрической формы повышенной прочности и долговечности, которые обеспечиваются отсутствием сборки и соединений между частями.

В начале своего применения в строительстве 3d-принтеры имели немного модификаций и небольшой производственный масштаб. С их помощью производили изделия малых архитектурных форм, декор, элементы ландшафтной архитектуры или строительные блоки.

Рис. 12, 13. Созданные 3d-принтером декоративные изделия и элементы городской среды небольшого масштаба

В процессе развития печатных установок и расширения модификаций стало возможным строительство крупных объектов на открытом воздухе, в частности, печати опалубки среднего размера жилого дома непосредственно на фундамент.

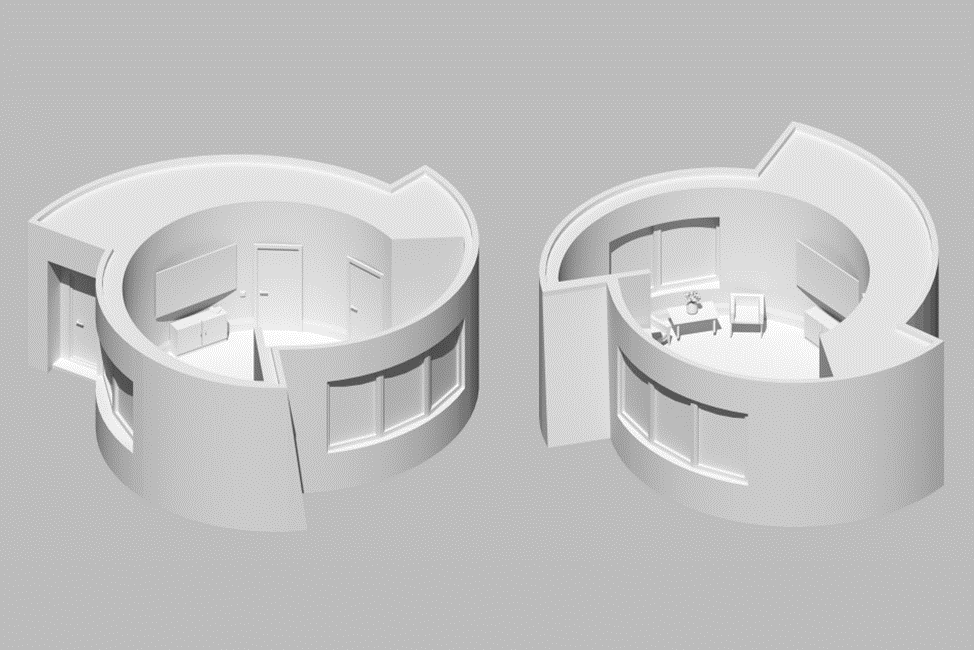

Рис. 14. Модель дома, напечатанного 3D-принтером компании Apis Cor

Рис. 15, 16. Процесс печати и готовый дом в подмосковном Ступино

В перспективе экологизации строительства аддитивные технологии имеют следующие преимущества:

- Цифровая автоматизация процесса сводит к минимуму количество ошибок при строительстве, как со стороны человеческого фактора (работу строительного принтера обслуживают 2-3 человека), так и внутри производственной линии. В результате снижается объем затрачиваемых ресурсов.

- При грамотно организованных климатических условиях печать объекта на строительной площадке осуществляется бесперебойно, что повышает эффективность использования рабочего времени и также снижает долю затрачиваемых энергоресурсов.

- Аддитивные технологии позволяют снизить себестоимость строительства коробки здания до 30 %, что в конечной стоимости объекта экономит 8-12% [19].

- При строительстве принтер использует ровно то количество материала, которое необходимо для реализации нужного объема постройки, тем самым сводя количество отходов к нулю. «КИМ (коэффициент использования материала) при изготовлении методом литья не превышает 40%, для аддитивных технологий этот показатель приближается к 100%. Аддитивные технологии также способствуют снижению веса конечного изделия. Снижение массы самолета на 100 кг может сэкономить на протяжении всего его жизненного цикла до 1,3 млн тонн СО2» [20].

- Потребность в транспортировке, хранении и перемещении, сам объем технического обеспечения при аддитивном производстве ниже. Это позволяет экономить до 40 % производственного времени [21].

Причины и факторы, способствующие появлению проблем применения АТ в экостроительстве России:

- Социально-экономические. В условиях экономической изоляции существуют трудности регулярных поставок оборудования, компонентов для 3d печати, расходных материалов. Также санкции усложняют профессиональный обмен и привлечение квалифицированных кадров, что, в конченом счете, понижает качество и своевременность исследовательских мероприятий. Экономия энерго- и ресурсозатрат нивелируется сложностью логистических цепочек поставок сырья [22]. Это с учетом того, что доля аддитивных технологий в России в объеме мирового рынка менее 1% [23].

- Инженерно-технологические. В качестве расходного материала для строительных принтеров используются специализированные смеси промышленного производства. В составе этих смесей содержится в основном быстротвердеющий порошковый бетон, армированной стальной или полимерной микрофиброй. Также используются более дешевые виды бетонов, с мелкозернистой и песчаной фракцией и с добавлением пластификаторов. При аддитивном производстве, использование подобных материалов повышает выбросы СО2 в 7 раз по сравнению с обычным литьем. Для снижения негативного последствия этого фактора необходимо экспериментировать с разработкой бетонных смесей. Например, актуально в этом отношении использовать более экологичный геополимерный бетон, составы на основе искусственной древесины – лигнина [24] – или термопластичные материалы на основе природного сырья.

- Нормативно-законодательные. Распространению и массовому использованию аддитивных технологий препятствует отсутствие законодательной базы, регламентирующей соответствующие строительные нормы. Также отсутствуют межотраслевые ГОСТы на материалы, по которым бы ориентировались инженеры. Сертификацию и паспортизацию прошли немногие из доступных материалов, и те адаптированы для западного оборудования, поставки которого сегодня затруднены. Промышленные 3d-принтеры, используемые на предприятиях, работают в основном для создания прототипов, в тестовых режимах и в рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ [23].

6. Рециклинг и использование вторсырья в строительстве

Рециклинг – это технология переработки отходов, направленная на получение сырья, пригодного для повторного использования. Рециклинг в строительстве предполагает использование строительного мусора для создания вторичных строительных материалов, не уступающих по своим качественным и эксплуатационных характеристикам.

Принцип и технология рециклинга сильна развита в Европе. В некоторых странах перерабатывают до 98% строительных отходов. Однако в России, где подобный мусор составляет треть от всех отходов, переработка редко превышает 10%. И основную долю в этих процентах составляют кирпич и железобетон, как самые простые в производстве рециклинга. Что касается других видов, таких как: стекло, керамика, древесина, пластмассы, то их переработка практически не осуществляется [25]. Между тем, сегодня стало возможно использовать не только промышленные отходы, и твердые коммунальные: производят плитку с добавлением пакетов, резиновую крошку из переработанной старой обуви, утеплители с добавлением частей шин [26].

С позиции экологизации строительства и устойчивого развития рециклинг и использование переработанного сырья дает весомые преимущества:

- Использование вторичного сырья уменьшает потребность в первичных ресурсах, что сокращает долю их добычи и, соответственно, снижает негативное воздействие на экологию.

- Использование вторсырья существенно снижает нагрузку на экологию, связанную с транспортировкой, работой спецтехники, обеспечивая более короткий цикл добычи и доставки стройматериалов.

- Вторичное использования строительных отходов сокращает площадь мусорных полигонов, влияющих на загрязнение водоемов, почвы и воздуха.

- Рециклинг позволяет экономить как на сносе, так и на последующем строительстве здания, себестоимость может быть снижена на 50 %.

Причины и факторы, способствующие появлению проблем использования вторсырья в строительстве России:

- Нормативно-эксплуатационные. Строительные отходы, образующиеся после сноса и демонтажа зданий, утилизируются на специализированных полигонах для ТБО. После утилизации, основной объем мусора с помощью спецтехники выравнивают под площадку, куда затем складируют отходы других классов. Такой метод утилизации объясняется стремлением к оптимизации площадей мусорных полигонов. Правда, в дальнейшем, даже при возникновении потребности, изъятие и использование для переработки некоторых видов строительного мусора, будет невозможно [25].

- Промышленно-экономические. Рентабельность использования материалов вторичной переработки в строительстве зависит от общего развития и распространенности перерабатывающих заводов по всей территории страны. Локальное расположение подобных заводов в немногих крупных городах, типа Москвы или Санкт-Петербурга, не может обеспечить полноценного и экономически оправданного спроса и предложения для бизнеса и частных лиц в масштабе страны. В случае и спроса и предложения затраты на транспортировку часто нивелируют положительный экономический и экологический эффект использования вторсырья. Фрагментарность присутствия перерабатывающих предприятий не дает необходимой конкуренции, которая в свою очередь способствовала бы расширению ассортимента перерабатываемого сырья и формировала стабильную рыночную стоимость. Ликвидность бизнеса обеспечивает переработка бетона, железобетона, кирпича и металла. Остальные виды строительных отходов отправляют на мусорные полигоны. Слабая конкуренция также обуславливает недостаточное количество пунктов приема строительных отходов, их слабую оснащённость и неопределенность процедуры приема сырья.

- Законодательно-нормативные. Сегодня в России не разработано исчерпывающей нормативно-законодательной базы, где была бы проработана. классификация строительных отходов, с обозначением области и профиля их применения. Наоборот, некоторые из существующих стандартов не допускают использование вторсырья для производства определенной продукции, так как не до конца изучены его эксплуатационные свойства и, как следствие, не представлено необходимых требований. В области ограничительного регулирования не проработано универсальных запретов на захоронение строительных отходов, не предъявляются требования к разделению комплексных отходов на фракции и последующего раздельного их сбора. Также не создано последовательных мер экономического стимулирования промышленной отрасли вторичной переработки: системного распределения льгот и субсидирования.

Способы и методы решения проблем применения экотехнологий

Фотоэлектрические системы

- Разработка единого нормативного инженерно-технического акта и технического задания, который бы позволил упростить процедуру внедрения ФЭС в конструктивные и планировочные структуры строительного и архитектурного объекта.

- Упрощение процедуры подключения ФЭС к сетям централизованного электроснабжения с целью продажи излишка вырабатываемой электроэнергии. Разработка закона, позволяющего определить механизмы и установить нормы отдачи и продажи электроэнергии [4].

- Использование в качестве накопителей аккумуляторных батарей позволит нивелировать разницу получаемой от ФЭС электроэнергии в разное время суток и в различных погодных условиях. Также устранить проблемы непостоянства солнечной радиации для постоянного питания локальной сети поможет подключение к системе ФЭС дополнительных экологических источников энергоснабжения, например ветроэнергетические установки [6].

- Целенаправленная работа со стороны властей по информированию населения и бизнеса о преимуществах использования ФЭС. Создание мер поддержки бизнеса и частных лиц со стороны властей на использование ФЭС.

- Разработка четких норм сертификаций компонентов ФЭС.

- Поддержка развития технологий, связанных с процессами экологизации строительства и архитектуры. Международное сотрудничество.

Ветроэнергетические установки

- Организация госзакупок малых ВЭУ для энергообеспечения муниципальных зданий различного назначения. Участие государства в формировании спроса на малые ВЭУ станет стимулом для увеличения числа разработок различных модификаций ветроэнергетического оборудования.

- Возможность подключать малые ВЭУ к централизованным источникам энергии, даст возможность стабилизировать получаемую с помощью ветра электроэнергию и удешевить установку и содержание технического оборудования.

- Создание единой технологической базы малых ВЭУ упростит процесс модификации уже работающих моделей. Испытание типов подключения для разных вариантов цепей электропитания и фиксация результатов этих испытаний в технологических картах также упростит процесс подключения малых ВЭУ.

- Государственные гранты, субсидии, налоговые льготы для производств, использующих технологии по экологическим стандартам, в том числе малые ВЭУ, позволили бы существенно снизить стоимость получаемой электроэнергии и повысить экономическую целесообразность их подключения.

Навесные вентилируемые фасады

- Учет теплопроводных свойств конструктивных элементов НВФ, в частности крепежа (кронштейны, шурупы, дюбели, откосы, крепления кондиционеров). Создание единых стандартов, допусков при использовании всех конструктивных элементов системы позволит избежать потерь в теплоизоляции. Стандартизация конструктивных решений и элементов поможет ускорить и упростить процесс монтажа НВФ [27].

- Выбор строительных материалов, подходящих по своим эксплуатационным качествам для материалов НВФ. Например, в качестве основания для монтажа лучше всего использовать стены из полнотелого кирпича. Газобетон как основание малопригоден, без дополнительного усиления он не выдержит вес НВФ [15].

- Предварительный обязательный расчет ветровых нагрузок и перепадов температур. С учетом полученных показателей, подготовка наиболее адекватного варианта монтажа, подбора крепежа, защитных конструкций.

- Все элементы НВФ должны проходить испытания на огнестойкость и на соответствие экологическим стандартам.

- Определение величины воздушного зазора необходимо рассчитывать в каждом индивидуальном случае, в зависимости от геометрических и теплотехнических характеристик здания, а также от его местоположения. «Так, здание, стоящее во дворе, требует иных характеристик воздушного зазора, чем у аналогичного геометрически, но стоящего на открытом месте. В случае чрезмерной толщины зазора, при определенной силе ветра вентилируемые фасады начинают свистеть и гудеть. Это вызвано большой длиной кронштейнов крепления навесных элементов, а также не жесткостью самой ваты, создающей благоприятные условия для возникновения вибрации» [15].

- Для разнообразия архитектурного облика целесообразно использовать различные облицовочные материалы. НВФ позволяет использовать облицовку из кирпича, натурального камня, деревянных элементов (доска, рейка), керамогранитных плит и т. д.

Горизонтальное озеленение зданий

- Выбор растений для ГОЗ должен определяться конструктивными особенностями здания и собственно экологическими. «В этом плане при формировании «зеленых» крыш должно учитываться местонахождение здания (сумма антропогенных воздействий не должна превышать нормативные требования» [17].

- Для распространения ГОЗ и внедрения экотехнологии в массовую застройку необходим нормативный механизм, подразумевающий проектировку крыш с учетом ее последующего озеленения. Для некоторых бюджетных строительных объектов необходимо норматив сделать обязательным.

- Перед выбором и монтажом системы ГОЗ необходимо точно определить допустимые нагрузки на конструкции и элементы здания и проверить их на наличие дефектов. «В целях предотвращения возникновения дефектов, необходимо качественное проведение строительных и монтажных работ, их приемка, а также соблюдение рекомендаций по эксплуатации «зеленого» объекта» [17].

- В выборе растений для ГОЗ предпочтение лучше отдать вариантам не очень тяжелым и с неглубокой корневой системой. Также при выборе следует учитывать климатические особенности региона.

Аддитивные технологии в экостроительстве

Для эффективного внедрения аддитивных технологий в строительство необходимо разработать систему субсидированной паспортизации. Важно способствовать ее популяризации, сделать максимально прозрачной и доступной. Чтобы, после прохождения требований квалификации, участники процесса могли в ней участвовать. Даже частичное субсидирование даст необходимый стимул к развитию отрасли. Чтобы ускорить и упростить процесс разработок материалов и технологий 3d-печати, удешевить процедуру сертификации, целесообразно скоординировать работу различных профильных центров между собой. Результаты исследовательских работ, полученных на базе научных институтов или аккредитованных частных лабораторий, в процессе систематизированного согласованного обмена позволили бы решить проблему фрагментарности и изолированности научных разработок и слабой рыночной представленности.

Сегодня существует Стратегия развития аддитивных технологий до 2030 года, разработанная Минпромторгом РФ и утвержденная правительством РФ в 2021 [28], но реализация задач, поставленных в рамках этого документа, движется непоследовательно, непланомерно. Для более эффективных и последовательных результатов требуется активное привлечение и содействие экспертного и профессионального сообщества. Кроме того, «для поступательного развития современных аддитивных технологий, преодоления дефицита кадров, консолидации рынка и роста общего объема промышленного производства нужно разработать комплексные системные программы, утвердить на их внедрение бюджеты и реализовать системную концепцию претворения поставленных задач в жизнь» [23].

«Важно стандартизировать и регулировать все производственные процессы 3D-печати на уровне государства. Четко прописанные нормы и правила позволят этой перспективной отрасли хорошо шагнуть вперед. Компании, которые сейчас занимаются 3D-печатью в России, не обладают ресурсами, чтобы создавать стандарты и ГОСТы, так как это очень дорогостоящая процедура. И это сдерживает развитие 3D-печати домов» [29].

Рециклинг и использование вторсырья

- Создать условия, при которых застройщику было бы выгодно сортировать и сдавать строительный мусор на переработку, можно путем резкого повышения тарифов на захоронение отходов, пригодных для вторичного использования. Другой, более радикальный, способ предполагает законодательный запрет на захоронение отходов, подлежащих рециркуляции.

- На государственном уровне необходимо создать систематическую планомерную систему мер поощрения с одной стороны для собственников, сортирующих и утилизирующих строительные отходы, с другой – для предприятий и заводов, имеющих производственные линии по их переработке. Право на увеличение государственной поддержки должны иметь производства с возможностью переработки малоиспользуемых типов вторсырья.

- «Масштабная утилизация отходов в промышленном производстве требует решения ряда организационных и научно-технических задач. В связи с чем появляется необходимость региональной каталогизации отходов с указанием их полной характеристики. В будущем также будет требоваться развитие стандартизации отходов как сырьевых ресурсов в производстве конкретных строительных материалов» [25].

Заключение

В ходе анализа практики применения рассматриваемых экотехнологий были выявлены несколько ключевых причин и разнонаправленных факторов, приводящих к проблемам использования экотехнологий в российской строительной и архитектурной практике. Каждая из проблем имеет свой источник, автором они классифицированы по разным, но пересекающимся между собой сферам и областям: политика, культура, инженерное дело, строительство, экономика, социология, нормативно-правовая сфера, эстетика.

Классификацию и организацию этих областей и отраслей в проекции поставленной проблемы можно представить в виде схемы или модели, которая наглядно показывает степень зависимости проблемы от какого-либо фактора, а также созависимость, в которой находятся области и отрасли относительно друг друга в свете указанных проблем. Исходя из наглядности созависимости каждой области и отрасли в перспективе внедрения экотехнологий, одновременно понимая их как причины возникновения тех или иных проблем, можно сделать следующий вывод:

Проблемы, возникающие в ходе применения экотехнологий в отечественных строительстве и архитектуре, появляются и сохраняются не столько от недостатков внутри какой-либо области или отрасли, но в большей степени – по причине отсутствия комплексного (с подключением и активацией компетенций и интересов каждой затронутой области и отрасли) механизма адаптации и внедрения инновационных экотехнологий в строительную и архитектурную практику.

.png&w=640&q=75)