Введение

Полярные сияния представляют собой одно из наиболее ярких проявлений космической погоды на Земле. Изучая полярные сияния, ученые получают данные о космической погоде и процессах, происходящих далеко в космосе [1].

В настоящее время полярные сияния изучаются как из космоса, с помощью космических аппаратов, так и с Земли, при помощи наземных приборов.

Описание аппаратуры для анализа

Для исследования полярных сияний используются различные приборы. Наиболее информативным видом наблюдений полярных сияний являются оптические наблюдения [2, с. 32-47].

Для оптических наблюдений могут применяться следующие типы оптических приборов [3]:

- Камеры всего неба для исследования морфологии и динамики полярных сияний;

- Меридиональные спектрометры для исследования полного спектрального состава аврорального свечения;

- Эмиссионные имажеры для измерения интенсивностей значимых авроральных эмиссий по всей небесной полусфере.

Данные, получаемые с этих приборов, можно представить в виде изображения. Это позволяет отображать данные с этих приборов как изображение внутри одного клиента управления прибором.

Наша разработка

Системы для сбора данных с приборов обычно накапливают большие объемы информации. Предлагается разработать систему, для достижения следующих целей:

- Возможность роста количества приборов для наблюдений за полярными сияниями;

- Возможность управления приборами дистанционно при помощи системы;

- Возможность горизонтального масштабирования системы, для хранения и обработки неограниченного объема данных.

Предполагается разработать компоненты, из которых можно будет собирать нужную систему для работы с приборами, получения, хранения и обработки данных с них.

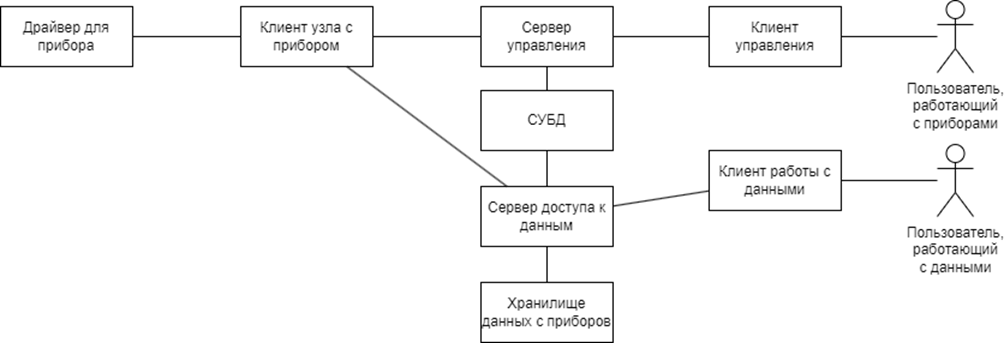

На рисунке 1 изображена схема простейшей системы, собранной из этих компонентов.

Рис. 1. Схема простейшей системы из предложенных компонентов

Опишем представленные на схеме компоненты.

Сервер управления осуществляет авторизацию и аутентификацию пользователя и клиента узла с прибором, а также передает данные и команды между клиентами узлов с прибором и клиентами управления.

Система управления базами данных (СУБД) предназначена для хранения информации, необходимой для идентификации и аутентификации пользователей.

Клиент узла с прибором управляет прибором и получает данные о его состоянии через драйвер прибора. Также клиент узла с прибором принимает команды от сервера управления и отправляет на него состояние прибора. Клиент узла с прибором отправляет целевую информацию прибора на сервер доступа к данным.

Клиент управления устанавливает соединение с сервером управления, посылает команды для управления прибором, отображает передаваемую с прибора целевую информацию и состояние прибора, которые он примет от сервера управления. Пользователь посредством клиента управления имеет возможность управлять приборами.

Сервер доступа к данным осуществляет авторизацию и аутентификацию пользователя и клиента узла с прибором. Он подключается к хранилищу данных и загружает в него записи целевой информации с приборов, полученные от клиентов узлов с прибором, и предоставляет клиенту работы с данными возможность получить доступ к записям целевой информации с доступных пользователю приборов.

Хранилище данных с приборов представляет собой файловую систему или распределенную файловую систему в более сложном случае. Каждому зарегистрированному клиенту узла с прибором, будет выделена индивидуальная директория, содержащая файлы с записями целевой информации с прибора, подключенного к этому узлу.

Клиент работы с данными подключается к серверу доступа к данным, показывает пользователю доступные ему на хранилище папки с записями целевой информации с прибора и позволяет скачать нужные ему файлы.

При помощи этих компонентов можно получать горизонтально масштабируемые системы. Как, например, система, представленная на рисунках 2, 3 и 4.

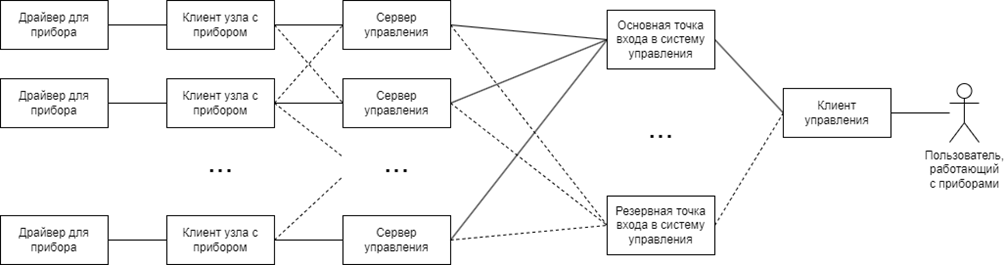

Рис. 2. Фрагмент системы, предназначенный для управления приборами

Рисунок 2 отображает схему фрагмента системы, предназначенного для управления приборами. Сплошной линией обозначены основные линии связи, пунктирной – резервные.

У каждого клиента узла с прибором предусмотрен главный сервер управления и дополнительные резервные сервера, предназначенные для аварийного переключения в случае сбоя главного. Сервер управления способен обслуживать одновременно несколько клиентов узлов с прибором, несмотря на то, что такая возможность не отражена на схеме.

Введён новый компонент – «точка входа в систему управления». Его назначение заключается в передаче данных между клиентом управления и серверами управления в обоих направлениях.

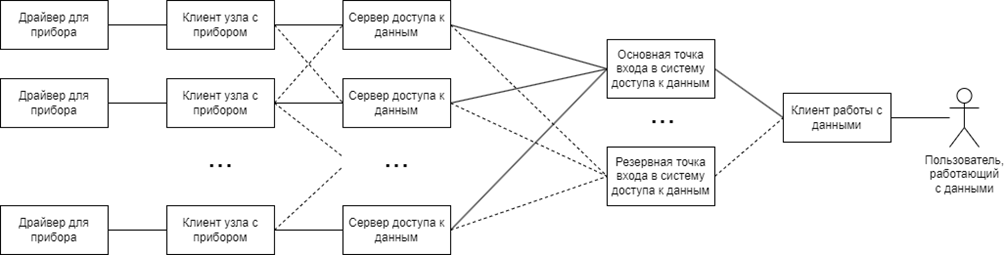

Рис. 3. Фрагмент системы, предназначенный для работы с данными

Рисунок 3 отображает схему фрагмента системы, предназначенного для работы с данными. Она построена таким же образом, как и схема фрагмента системы, предназначенного для управления приборами.

У каждого клиента узла с прибором есть главный сервер доступа к данным и дополнительные резервные сервера, предназначенные для аварийного переключения в случае сбоя главного. Сервер доступа к данным способен обслуживать одновременно несколько клиентов узлов с прибором, несмотря на то, что такая возможность не отражена на схеме.

Также введён новый компонент – «точка входа в систему доступа к данным». Его назначение заключается в передаче данных между клиентом работы с данными и серверами доступа к данным в обоих направлениях.

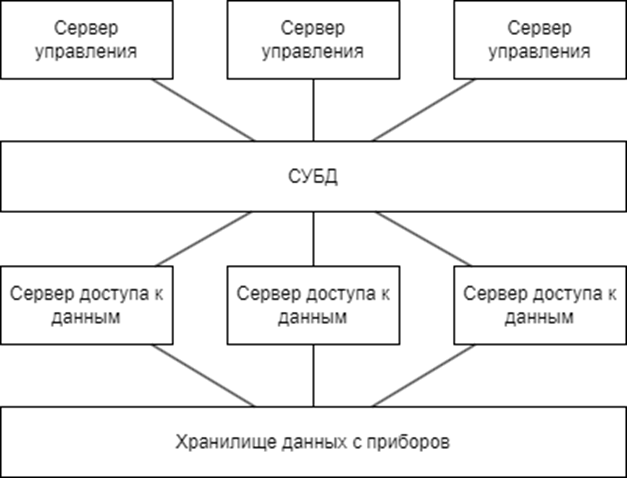

Рис. 4. Схема соединения серверов с СУБД и хранилищем данных с приборов

На рисунке 4 изображена схема соединения группы серверов управления с СУБД, а также множества серверов доступа к данным с хранилищем информации с приборов и с СУБД.

Вывод

Предложенная структура позволяет осуществлять оперативный мониторинг состояния атмосферы и магнитного поля Земли, обеспечивая необходимую информационную поддержку научным исследованиям и практическим приложениям. Благодаря применению принципов горизонтального масштабирования система способна адаптироваться к возрастающим объемам данных и требованиям пользователей.

В дальнейшем можно добавлять компоненты в систему, такие как, клиенты автоматического анализа или клиенты автоматического управления приборами, например, для выявления аномалий и своевременного реагирования на них.

.png&w=384&q=75)

.png&w=640&q=75)