Введение

Берег Слоновой Кости принадлежит к древнему западноафриканскому щиту, который до открытия Атлантики был продолжением бразильского щита. Геологические формации Кот-д'Ивуара делятся на две хронологически различные единицы. С одной стороны, узкий осадочный бассейн (2,5%) вторично-третичного возраста на юге, а с другой стороны, докембрийская основа, которая составляет большую часть территории Кот-д'Ивуара, т. е. 97,5%. Большая часть работ, проводимых университетскими геологами в тесном сотрудничестве с нефтяными структурами в Ивуарийском бассейне, касается только меловых отложений морского бассейна с точки зрения его нефтяного интереса. В ходе этих исследований был выявлен нефтяной потенциал Кот-д'Ивуара. На основе микропалеонтологических данных другие, относительно более поздние исследования (Дигбехи и др., 1997; Сен-Марк и Н’Да, 1997) создали биостратиграфический синтез бассейна и предоставили подробную информацию об условиях осадконакопления. В осадочном бассейне исследования фораминифер, палиноморф и наннофоссилий, проведенные в ходе разведочных работ на нефть Аналитическим и исследовательским центром PETROCI (Национальная компания нефтяных операций Кот-д'Ивуара) на 306 образцах шлама из скважины SE1d, позволяют предложить единую хроностратиграфическую структуру в локальном масштабе. Данное исследование будет способствовать согласованию практических знаний, полученных в ходе работы, проводимой Отделом биостратиграфии Аналитического и исследовательского центра PETROCI, с современными научными данными по биостратиграфии, палеосредам, переносимым спорами, пыльцевыми зернами и цистами динофлагеллят в ивуарийском осадочном бассейне.

Область исследования

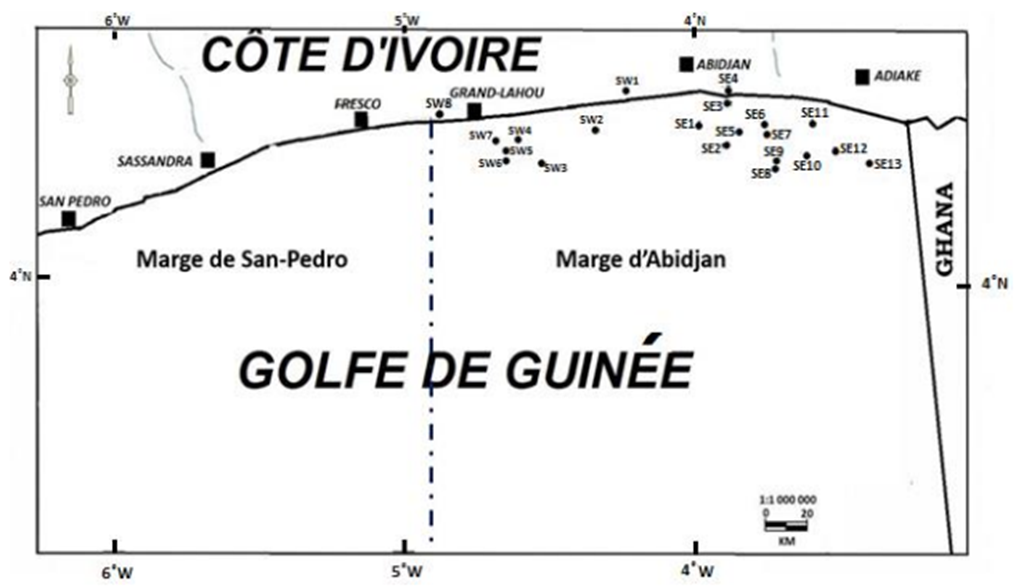

Данные опроса, использованные в этом исследовании, были предоставлены PETROCI. Это образцы шлама из нефтяной скважины, пробуренной в морской части осадочного бассейна Кот-д'Ивуара и расположенной на окраине Абиджана (рис. 1).

Съёмка разреза (d), расположенная в прибрежной части бассейна Кот-д'Ивуара: SE1d.

Рис. 1. Карта расположения скважины SE1d

Сравнительные исследования: скважинa SE1d

Объектом биостратиграфических исследований стала скважина SE1d, пробуренная на шельфе Кот-д'Ивуара в восточной части бассейна. Эти исследования были проведены в 1997 году Сен-Марком и Н'Да, а в 2009 году – Аналитическим и исследовательским центром (CAR) PETROCI. Действительно, скважина SE1d датировалось непрерывно от маастрихта до альба. Он был предметом междисциплинарных исследований параллельно с фораминиферами, известковыми нанноископаемыми, цистами динофлагеллят, спорами и пыльцевыми зернами. Это сравнительное исследование позволяет установить четкую корреляцию между различными микропалеонтологическими группами. Результаты палинологического исследования показывают их взаимодополняемость и эффективность по сравнению с результатами других групп.

Исследования Сен-Марка и Н'Да (1997)

Исследования Сен-Марка и Н'Да (1997), проведенные на участке отвалов SE1d, представляют две большие осадочные группы: базальную последовательность и верхнюю последовательность. Базальная последовательность состоит из 1300 м осадков. В верхней части присутствуют глинистые прослои с тицинеллой и хедбергеллой верхнеальбского возраста. Верхняя последовательность (поздний альб-маастрихт) состоит из 1020 м осадков. В основании он представлен песчано-глинистыми отложениями, в верхней части – глинистыми отложениями и обнаруживает многочисленные разрывы (верхний сеноман, коньяк, кампан-маастрихтский переход, базальный палеоцен), выявленные биостратиграфическим анализом.

Исследования PETROCI (2009)

Центр анализа и исследований PETROCI (неопубликованный внутренний отчет, 2009 г.) изучил триста шесть (306) образцов грунта из скважины SE1d (1150–3570 м). Это качественный и количественный анализ:

- 116 микропалеонтологических образцов, в частности фораминифер,

- 98 образцов в наностратиграфии,

- 92 палинологических образца.

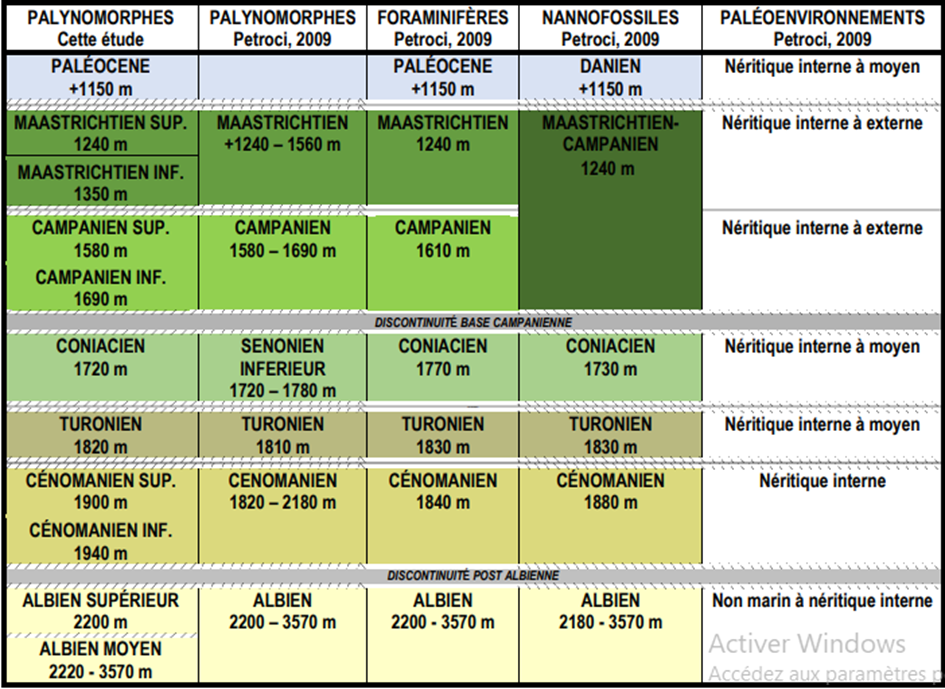

Выделены этапы от палеоцена до среднего альба (рис. 2).

Палеоцен

Микропалеонтология фораминифер

Планктонные фораминиферы Globoconusa daubjergensis и Chiloguembelina midwayensis присутствуют на глубине 1180 и 1210 м. Присутствие этих планктонных фораминифер указывает на палеоцен. Присутствие известковых донных фораминифер Loxostomoides applinae, Bulimina trigonalis, Eponides africana, Eponides pseudoelevatus, Eponides eshira, Bulimina inflata, Siphogenerinoides Eleganta, Nodosaria affinis, Gavelinella compressa, Globobulimina oviformis на глубине 1150–1210 м свидетельствует о том, что это Палеоцен. Этот палеоценовый интервал (1150–1210 м) отмечен очень редким присутствием или отсутствием агглютинированных фораминифер. На основании диагностических критериев в микропалеонтологии основание палеоценового интервала (граница мела и третичного периода или K/T) определяется на глубине 1240 м с появлением индексного вида маастрихтского яруса.

Микропалеонтология известковых наноокаменелостей

В скважине на глубине 1150 м находится FDO(First Downhole Occurence)Cruciplacolithus intermedius. Вид FDO Coccolithus pelagicus встречается на глубине 1180 м. Действительно, анализ образцов из этого интервала показывает, что эти образцы некачественные. Первое появление FDO Cruciplacolithus intermedius на глубине 1150 м указывает на датский возраст (нижний палеоцен).

Палеосреда: открытая морская, внутренняя и средняя неритическая

Интервал от 1150 до 1240 м, представляющий палеоцен, включает микрофауну, состоящую из обычных или многочисленных известковых бентосных фораминифер, среди которых доминируют Eponides и Bulimina. Эти бентосные фораминиферы связаны с редкими планктонными фораминиферами. Эти сообщества предполагают неритическую среду обитания, расположенную во внутренней и средней части континентального шельфа. Отсутствие агглютинированных бентосных фораминифер, вероятно, связано с аноксическими явлениями, преобладавшими на морском дне в этот период осадконакопления.

Маастрихтский

Микропалеонтология фораминифер

Анализ проб показывает наличие в скважине на глубине 1240 м планктонных фораминифер Rugoglobigerina macrocephala, Rugoglobigerina rugosa, Heterohelix striata, Heterohelix globulosa, Trinitella scotti. Присутствие этих планктонных фораминифер подтверждает, что это маастрихт. Это позволяет нам локализовать кровлю маастрихтского яруса на отметке 1240 м. Этот возраст подтверждается на той же глубине известковистыми донными фораминиферами Orthokarstenia clavata и Afrobolivina afra (нижний маастрихт) на глубине 1400 м, Bulimina Quadrilobata на глубине 1550 м (нижний маастрихт). Эти фораминиферы связаны с видами большой стратиграфической протяженности. Подошва маастрихта совпадает с первым скважинным проявлением кампанских отложений на глубине 1580 м.

Палинология

Первое появление FDO маастрихтских диноцист Andalusiella gabonensis и Cerodinium granulostriatum на глубине 1240 м позволяет предположить границу мела и третичного периода на этом уровне скважины. На глубине 1350 м подтверждение проникновения маастрихтских отложений дают FDO Andalusiella ivoirensis, а также FDO Andalusiella mauthei и Andalusiella mauthei subsp. aegyptica на высоте 1370 м. Судя по первому появлению кампанских маркеров, основание маастрихта располагается на глубине 1580 м в скважине.

Микропалеонтология известковых наноокаменелостей

Анализ образцов этого интервала показывает, что он начинается с образцов, богатых наннофоссилиями, комплексы которых хорошо разнообразны. На глубине 1240 м от скважины выделен маастрихт с первым появлением ПДО верхнемеловых видов, в том числе характерных для маастриха: Arkangelskiella cymbioformis, Uniplanarius sissinghii и Eiffellithus turriseiffelii, Watznaueria barnesiae, Micula staurophora, Quadrum bengalensis и Arkangelskiella маастрихиана. На глубине 1270 м маастрихтский ярус был подтвержден присутствием FDO Arkangelskiella cymbioformis и Lithraphidites quadratus. Наличие FDO Uniplanarius sissinghii и Eiffellithus turriseiffelii на высоте 1330 м также подтверждает маастрихт. В связи с единичными находками Uniplanarius sissinghii 1640 м и Uniplanarius gothicus 1700 м нижнюю часть этого интервала можно отнести к нижнему кампану. Однако отсутствие Uniplanarius sissinghii и Quadrum trifidum на глубине 1700 м позволяет предположить, что возраст отложений не древнее среднего или нижнего кампана. Этот интервал, относимый к кампано-маастрихтскому ярусу, содержит зону (1520–1640 м), где наннофоссилии встречаются очень редко или отсутствуют.

Палеосреда: открытая морская, внутренняя и внешняя неритическая

На глубине от 1240 до 1450 м микрофауна характеризуется обильным и разнообразным присутствием известковых бентосных фораминифер, среди которых доминируют Bulimina spp. Эти виды развиваются в основном на уровне континентального шельфа. Эти бентосные фораминиферы связаны с обычным присутствием некилевидных планктонных форм. Диноцисты также многочисленны и разнообразны, их сопровождают встречающиеся или редкие миоспоры. Эти комплексы предполагают внутреннюю или среднюю неритическую среду для этого интервала. Присутствие небольшого количества агглютинированных бентосных форм свидетельствует о дисоксической среде, преобладавшей на морском дне в этот период осадконакопления. На глубине от 1450 до 1570 м присутствуют комплексы фораминифер, относительно разнообразные в агглютинирующих бентосных формах (глубоководная группа Bathysiphon spp.). Известковые бентосные фораминиферы редки, планктонные формы отсутствуют. Диноцисты многочисленны и разнообразны, среди них преобладают Paleocystodinium golzowense и Andalusiella ivoirensis, встречающиеся в редких случаях среди миоспор. Эти комплексы указывают на среднюю и внешнюю неритическую среду для этого интервала.

Кампанский период

Микропалеонтология фораминифер

Первое появление агглютинированных бентосных фораминифер Gaudryina cretacea FDO на глубине 1610 м указывает на кампан. Этот кампанский таксон связан с другими агглютинирующими и известковыми бентосными фораминиферами, уже обнаруженными в маастрихтских отложениях. Что касается планктонных фораминифер, то они отсутствуют. Микропалеонтологический анализ показал, что кампанский разрез залегает на отложениях нижнего сенона на глубине 1760 м.

Палинология

Палинологический анализ показал первое появление вида Xenascus ceratioides на глубине 1580 м. Появление этих FDO Xenascus ceratioides указывает на кампанский ярус. Это один из типичных таксонов кампанского яруса у побережья Кот-д'Ивуара (Жардине и Маглуар, 1965, 1967; Шривастава, 1995; Игнатий, 2022). Аналогично, присутствие на глубине 1660 м диноцист, в том числе FDO Hystrichodinium isodiametricum; и FDO Trichodinium castaneum на глубине 1690 м в скважине подтверждает кампанский ярус. Таким образом, присутствие FDO Circulodinium distinctum на глубине 1720 м указывает на нижний кампан. В этом интервале миоспоры не наблюдались. Подошва кампана фиксируется на отметке 1720 м с появлением диноцист нижнего сенона.

Палеосреда: морская, от средней до внешней неритической

Палеосреда кампана и маастрихта идентична.

Нижний сенон

Микропалеонтология фораминифер

Анализ образцов показывает первое появление FDO Whiteinella baltica на глубине 1770 м. Присутствие этих фораминифер указывает на нижний сенон. Присутствие FDO Whiteinella archaeocretacea на глубине 1800 м подтверждает возраст нижнего сенона. Эти таксоны связаны с другими планктонными фораминиферами, включая Hedbergella spp., Heterohelix spp. и Whiteinella spp. Что касается агглютинирующих бентосных и известковых бентосных видов, то они очень редки, даже отсутствуют. Основание этого интервала обозначено на отметке 1830 м по FDO туронских фораминифер.

Палинология

Присутствие Droseridites senonicus FDO на глубине 1720 м в скважине указывает на кровлю нижнесенонского интервала. Однако нижняя кровля сенонского яруса скорректирована до 1675 м на основании записей каротажа. FDO Odontochitina porifera подтверждает возраст нижнего сенона на уровне 1720 м, что предполагает проникновение сантона. Эти нижнесенонские таксоны связаны с диноцистами, включая Circulodiniumdependentum, Hystrichodinium pulchrum, Odontochitina operculata, Oligosphaeridium complex и Xenascus sarjentii. В этом интервале также присутствуют пыльцевые зерна Proteacidites dehaani, Ephedripites multicostatus и Syncolpites marginatus.

Микропалеонтология известковых наноокаменелостей

Первое появление кокколитов FDO Eprolithusfloris, Lithastrinus septenarius/moratus на высоте 1730 м маркирует кровлю нижнего сенона. Присутствие Zeugrhabdotus noeliae FDO на глубине 1830 м указывает на нижний сенон. Этот интервал можно отнести к нижнему коньяку из-за полного отсутствия рода Micula (M. staurophora и M. concava).

Палеосреда: средняя неритическая

Обычное присутствие диноцист и бентосных фораминифер в интервале от 1675 до 1760 м, что предполагает средненеритическую среду. В интервале глубин 1760–1820 м в осадках встречаются редкие диноцисты, обычное и относительно разнообразное присутствие миоспор и планктонных фораминифер. Эти сообщества подразумевают от внутренних неритических до средненеритических среду.

Туронский

Микропалеонтология фораминифер

FDO Hedbergella planispira, Hedbergella simplex и Hedbergella planispira, присутствующие на высоте 1830 м, указывают на турон. Этап характеризуется обилием планктонных фораминифер, представленных Hedbergellinidae и Heterohellicidae. Подошва туронского интервала зафиксирована на отметке 1840 м, с маркерами FDO сеномана.

Палинология

FDO Tricolpites sp. SCI 107 на расстоянии 1810 м от скважины, предполагающее проникновение туронских отложений, указывает на верхнюю часть интервала. Его определение основано на единственном образце глубиной 1810 м, что делает этот туронский интервал очень узким (10 м). На основании палинологических данных туронский интервал залегает непосредственно на сеноманских слоях на глубине 1820 м.

Микропалеонтология известковых наноокаменелостей

Образцы этого интервала богаты хорошо сохранившимися нанноокаменелостями разнообразных комплексов. Первое появление FDO Stoverius achylosus на глубине 1830 м в скважине знаменует идентификацию туронского яруса. И этот уровень подтверждается наличием FDO Radiolithus planus на глубине 1850 м. Наблюдение за Rhagodiscus asper, указывающим на кровлю сеномана, позволило нам поместить основание этого интервала на отметку 1880 м.

Палеосреды: внутренние и средние неритические

В этом интервале микрофауна представлена в основном шарокамерными планктонными формами, включая Hedbergella, Whiteinella, Heterohelix и др. Что касается бентосных особей, то они отсутствуют. Палиноморфы состоят только из миоспор. Эта ассоциация предполагает внутренние или средние неритические условия осадконакопления.

Сеноман

Микропалеонтология фораминифер

Интерпретация каротажа позволила установить кровлю сеноманского интервала на глубине 1840 м по скважине. Выбор положения кровли, основанный на интерпретации каротажных данных, согласуется с наличием FDO Globigerinelloides bentonensis на той же глубине (1840 м), а также FDO Schackoina cenomana на глубине 1850 м, что подтверждает наличие сеномана. В этом интервале в микрофауне преобладают планктонные виды, уже отмеченные в других таксонах сеномана. Это FDO Globigerinelloides caseyi на высоте 1880 м и FDO Hedbergella/Globigerinelloides sp. на высоте 2150 м. Отмечено присутствие или даже редкость булиминид. В верхней части сеноманского интервала булиминиды присутствуют или даже редки. Таким образом, подошва сеноманского интервала зафиксирована на глубине 2200 м.

Палинология

Первое появление пыльцевых зерен Classopollis classoides на глубине 1900 м в скважине указывает на кровлю сеноманского разреза. Присутствие FDO Classopollis brasiliensis на глубине 1940 м, FDO Steevesipollenites binodosus на глубине 1960 м и FDO Gnetaceaepollenites jansonii на глубине 2150 м подтверждает этот сеноманский. В этом интервале скопления диноцист отсутствуют. Таким образом, сеноманский интервал залегает на альбе на глубине 2200 м.

Микропалеонтология известковых наноокаменелостей

Наннофоссилии плохо сохранились, а комплексы бедны следами перекристаллизации или растворения в этом интервале. Появление FDO Rhagodiscus asper и Radiolithus hollandicus на глубине 1880 м выявило сеноман. FDO Axopodorhabdus albianus, присутствующий на глубине 1910 м, FDO Staurolithites gausorhetium на глубине 2030 м и FDO Gartnerago theta на глубине 2060 м подтверждают сеноман.

Палеосреда: внутренняя неритическая

Интервал от 1840 до 2200 м содержит исключительно планктонные фораминиферы. Они состоят из многочисленных Hedbergellidae и Heterohelicidae. Что касается диноцист и бентосных фораминифер, то они отсутствуют. Эти комплексы характерны для внутренней морской неритической среды осадконакопления.

Альбийский

Микропалеонтология фораминифер

Появление FDO планктонных видов Ticinella primula, T. raynaudi, Ticinella roberti и Ticinella spp. на глубине 2210 м в формациях присутствует альбский ярус. Одновременное присутствие FDO Ticinella/Globigerinelloides sp. на глубине 2210 м предполагается среднеальбская последовательность. Значительное присутствие Ticinella и Globigerinelloides, а также слабое присутствие Hedbergella подтверждает альбский возраст. Таким образом, кровля альбского интервала находится на глубине 2210 м. Только верхняя часть среднего альба (2210–2230 м) сложена обильными фораминиферами, представленными исключительно планктонными видами. Нижняя часть среднеальбского интервала (2230–2625 м) отличается редкостью фораминифер. Основание этого интервала совпадает с исчезновением фораминифер, а также со значимым изменением каротажных кривых на глубине 2625 м. На глубине от 2625 до 3570 м проанализированные отложения лишены фораминифер.

Палинология

Наблюдение на глубине 2200 м видов Appendicisporites potomacensis, Cicatricosisporites baconicus, C. berouensis, Ephedripites torosus и Lusatisporis dettmannae позволяет предположить средний альб. FDO других миоспор Elaterosporites klaszi и Ephedripites barghoornii на высоте 2220 м, Callialasporites dumpieri, Classopollisminor и Densoisporites velatus на высоте 2240 м, Steevesipollenites sinuosus на высоте 2260 м и Ephedripites fusiformis на высоте 2280 м подтверждают альбский возраст. Присутствие элатерных форм во всех образцах альба позволяет предположить, что возраст этого интервала не древнее среднего альба. Поэтому предполагается, что скважина SE1d заканчивается отложениями не моложе среднего альба.

Микропалеонтология известковых наноокаменелостей

Наблюдение за первым появлением FDO Nannoconus truiti truiti на глубине 2180 м в скважине позволяет выделить кровлю альба. До глубины 2670 м виды становятся редкими и плохо сохраняются. На глубине от 2750 м до 3580 м наннофоссилии встречаются очень редко или вообще отсутствуют.

Палеосреды: внутренние неритические и неморские

Планктонные фораминиферы Ticinella и Globigerinelloides в скважине встречаются в большом количестве на глубине от 2210 м до 2230 м. Что касается бентосных фораминифер, то они отсутствуют. В этом интервале присутствуют и обильны миоспоры. В этом же интервале диноцисты отсутствуют. Эти комплексы указывают на внутреннюю морскую неритическую обстановку. В конце съемки (от 2230 до 3570 м) фораминиферы отсутствуют. Это свидетельствует о неморской среде осадконакопления, что подтверждается наличием миоспор и отсутствием диноцист.

Рис. 2. Сводка биостратиграфических кровель исследования SE1d

Заключение

В данной работе представлены сравнительные исследования среднеальбско-палеоценовых отложений на востоке осадочного бассейна Кот-д'Ивуара на примере исследования SE1d. Исследование посвящено микропалеонтологии, наностратиграфии и палинологии. Качественный и количественный анализ был проведен на 116 микропалеонтологических образцах, в частности фораминиферах, 98 образцах наностратиграфии и 92 образцах палинологии. Изучение отложений среднего альба и палеоцена съемки SE1d показало, что они богаты палиноморфами морского (цисты динофлагеллят) и континентального (споры и пыльцевые зерна) происхождения, фораминиферами и наннофоссилиями. Что касается палеосреды, то она состоит из следующих сред: от неморской до внутренней неритической, внутренняя неритическая, внутренняя до средней неритической, внутренняя до внешней неритической.

.png&w=384&q=75)

.png&w=640&q=75)