Актуальность исследования

Современный интернет‑рынок характеризуется высокой конкуренцией и всё большим вниманием к эффективности веб‑дизайна как ключевого элемента взаимодействия с пользователем. Традиционные методы анализа поведения (опросы, интервью, тестирование) зачастую дают лишь субъективные данные и не позволяют понять бессознательные реакции пользователей.

Нейромаркетинг – междисциплинарная область, объединяющая маркетинг, психологию и нейронауки, предлагает инструменты для объективной регистрации эмоциональных и когнитивных реакций потребителей с помощью таких методов, как EEG, fMRI и eye‑tracking. Эти методы помогают изучить подсознательные реакции, которые традиционные опросы не способны выявить.

Интеграция этих инструментов позволяет оценивать восприятие веб-дизайна с различных сторон (внимание, эмоциональную вовлечённость, когнитивную нагрузку) и предоставляет ценную информацию для оптимизации пользовательского опыта (UX).

Таким образом, исследование данной темы позволяет преодолеть ограничения традиционных методов оценки, повысить эффективность веб-дизайна, предложить научно обоснованные рекомендации для практиков UX/UI-дизайна.

Цель исследования

Цель исследования – разработать и обосновать модель использования нейромаркетинговых инструментов (EEG, fMRI, eye-tracking) для комплексной оценки восприятия веб-дизайна.

Материалы и методы исследования

В исследовании использован комплексный анализ открытых научных публикаций, посвящённых применению нейрофизиологических методов в маркетинговых и UX-исследованиях. Материалами стали данные обзоров и экспериментальных работ, включающие характеристики EEG, fMRI и eye-tracking.

Методология базировалась на сравнительном анализе, систематизации эмпирических данных и интерпретации их применимости к задачам веб-дизайна.

Результаты исследования

Нейромаркетинг представляет собой междисциплинарную область, объединяющую маркетинг, когнитивную психологию и нейрофизиологию для исследования поведения потребителей посредством объективных, физиологических данных. Он направлен на выявление эмоциональных и поведенческих реакций на маркетинговые стимулы, используя нейрофизиологические методы, а не традиционные субъективные способы опросов и интервью [1].

Этот подход позволяет определить истинные предпочтения и реакции потребителей на уровне, до того, как они осознали свои ощущения, что особенно важно в цифровой среде, где взаимодействие происходит быстро и зачастую подсознательно.

В цифровую эпоху нейромаркетинг приобретает особое значение. С развитием веб‑дизайна, e‑commerce и онлайн-рекламы значительно возрастает потребность в объективных данных о том, что именно привлекает внимание и вызывает эмоциональный отклик у пользователей. Веб‑интерфейсы предполагают визуальные, аудиальные и интерактивные стимулы, и нейромаркетинговые методы позволяют анализировать реакцию на них на физиологическом уровне.

Кроме того, нейромаркетинг востребован в рекламной индустрии, брендинге, разработке продуктов и UX‑тестировании, где методы помогают выявить «слепые зоны» интерфейса, эмоциональные триггеры, уровни когнитивной нагрузки и комфорт навигации.

Нейрофизиологические инструменты анализа восприятия опираются на регистрацию объективных физиологических реакций человека на стимулы и позволяют исследовать внимание, эмоциональную вовлечённость и когнитивную нагрузку без опоры на самоотчёты. В прикладных UX/маркетинговых исследованиях чаще всего используют электроэнцефалографию (EEG), функциональную магнитно-резонансную томографию (fMRI) и отслеживание движений глаз (eye-tracking). Эти методы различаются по пространственно-временному разрешению и типам метрик: EEG напрямую фиксирует электрическую активность коры с миллисекундной точностью, fMRI косвенно измеряет нейронную активность через BOLD-сигнал крови с задержкой в секунды, а eye-tracking регистрирует фиксации и саккады, указывая, куда и как пользователь распределяет внимание на экране. Для fMRI характерна высокая пространственная, но низкая временная точность (пик BOLD через ~5-6 с, ширина отклика ~3 с), тогда как EEG даёт миллисекундное временное разрешение при сравнительно более грубой локализации источников на коже головы; эти различия хорошо систематизированы в обзорной литературе (табл. 1).

Таблица 1

Сравнение характеристик методов

Характеристика | EEG | fMRI | Eye-tracking |

Что измеряет | электрическую активность нейронных популяций | гемодинамический BOLD-ответ, связанный с нейронной активностью | направление взгляда, фиксации, саккады, диаметр зрачка |

Временное разрешение | миллисекунды (порядка мс) | секунды (пик BOLD ~5-6 с; ширина ~3 с) | от частоты дискретизации: широко 60–120 Гц; доступны 250–1200 Гц |

Пространственное разрешение | см-уровень на коже головы; улучшается методами источникового моделирования | мм-уровень, особенно на высоких полях | угловая точность ~0,4-0,5° при стационарной фиксации |

Типичные UX-метрики | ERP (напр. P300), мощность / свёртка полос (α, θ, β, γ) | карты активации, %-изменение BOLD | время до первой фиксации, длительность / число фиксаций, пути саккад, тепловые карты |

Электроэнцефалография предоставляет два основных семейства показателей: вызванные потенциалы (ERP) и спектральные характеристики ритмов. ERP-компонент P300 рассматривается как индикатор процессов оценки / категоризации стимула и распределения внимания; интегративные обзоры подчёркивают его связь с механизмами обновления контекста. Спектральный анализ опирается на диапазоны частот (дельта, тета, альфа, бета, гамма), используемые в тысячах работ (табл. 2). В UX-контексте это позволяет связывать изменения в альфа/тета-мощности с нагрузкой и уровнем активации при взаимодействии с интерфейсом.

Таблица 2

Диапазоны частот EEG по систематическому обзору

Полоса | Типичный диапазон (Гц) | Диапазон определений в литературе |

Delta | 1,3–3,5 | 0–6 |

Theta | 4–7,5 | 2,5–8 |

Alpha | 8–13 | 6–14 |

Beta | 12,5–30 | 12–50 |

Gamma | 30–40 | 20–100 |

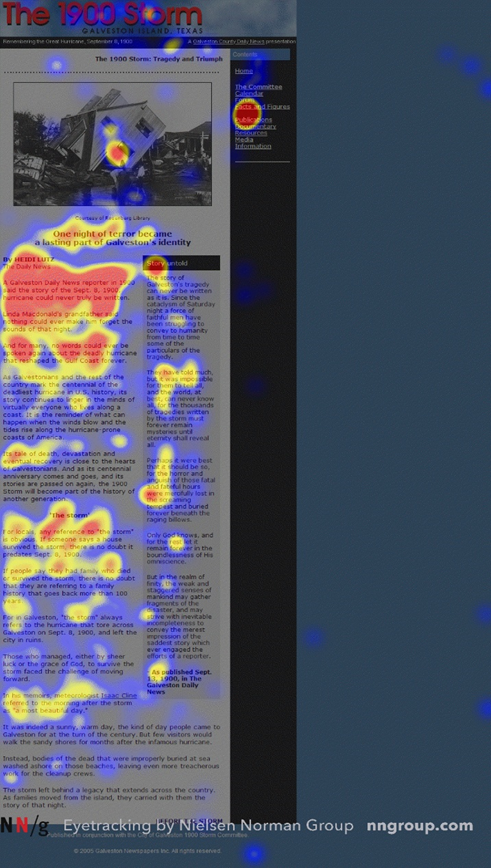

Отслеживание движений глаз применяется для фиксации пространственно-временных паттернов внимания: точки фиксаций и траектории саккад отражают, какие элементы интерфейса привлекают взгляд и в каком порядке. Полевые и лабораторные исследования демонстрируют характерные схемы сканирования текста в веб-среде, включая F-паттерн (и его вариации), что иллюстрируют тепловые карты и gaze-плоты; при этом крупные мета-наблюдения указывают, что распределение внимания может смещаться к центральной/левой зоне, а не обязательно формировать букву «F», что важно учитывать при вёрстке и расстановке приоритетов (рис. 1).

Рис. 1. Визуализация F‑паттерна сканирования страницы веб-контента [4]

Интеграция нейромаркетинговых инструментов в анализ веб-дизайна основана на синхронной регистрации EEG, fMRI и eye-tracking. Такой подход позволяет не только фиксировать траектории взгляда, но и связывать их с мозговой активностью в моменты фиксации на элементах интерфейса. Например, ко-регистрация EEG и eye-tracking обеспечивает анализ FRP и позволяет корректно учитывать глазные артефакты в электрической активности мозга. В свою очередь, eye-tracking во fMRI используется для контроля движения взгляда и включения параметров фиксаций в модель активации BOLD.

Таблица 3 демонстрирует базовые способы синхронизации потоков EEG и eye-tracking [3].

Таблица 3

Базовые способы синхронизации потоков EEG и eye-tracking

Способ | Суть метода | Применение/плюсы | Ограничения |

Общие триггеры | Одинаковые импульсы со стимульного ПК уходят в EEG и ET | Простая реализация, единый физический сигнал, мс-точность | Нужна надёжная разводка; возможны задержки вставки в потоки |

Сообщения + триггеры | Триггер → EEG, синхронное текстовое сообщение → ET | Гибкая разметка событий в ET-потоке | Требует точной координации вызовов в ПО предъявления |

Аналоговый выход | В аналоговый канал подаются синхросигналы/волны | Универсально для разнородного оборудования | Настройка уровней / помехоустойчивости |

В веб-контексте ко-регистрация особенно полезна в задачах, где пользователи свободно просматривают страницы. Например, исследования веб-страниц для поколения Y с использованием тепловых карт и траекторий фиксаций показали влияние крупных изображений, лиц и малых объёмов текста на визуальную привлекательность и эффективность выполнения задач; перенос таких протоколов в формат EEG+ET даёт возможность одновременно фиксировать порядок просмотров и динамику нейроотклика по событиям фиксаций [5].

Наконец, практическая интеграция в лабораторных и «полуполевых» UX-условиях может осуществляться как на стационарных установках (монитор + настольный трекер + EEG-шапочка), так и на мобильных (очки-трекер + портативный EEG), при этом на этапе анализа применяются процедуры удаления глазных артефактов, кросс-корреляционная проверка точности синхронизации и построение фиксационно-связанных потенциалов (рис. 2). Эти шаги – стандарт для корректного объединения поведенческих метрик внимания с электрофизиологией и, при необходимости, с данными fMRI в одном экспериментальном протоколе.

Рис. 2. Комбинированная установка ЭЭГ и слежения за глазами в лабораторных условиях [2]

Несмотря на значительный потенциал нейромаркетинга в исследовании восприятия веб-дизайна и других цифровых продуктов, его применение связано с рядом ограничений и проблем. Эти трудности затрагивают как техническую, так и методологическую, этическую и практическую стороны исследований. Понимание данных ограничений необходимо для корректной интерпретации результатов и грамотного планирования экспериментов.

Основные проблемы и ограничения:

1) Высокая стоимость оборудования и исследований – использование fMRI и EEG требует сложных технических комплексов, специализированных лабораторий и квалифицированного персонала, что ограничивает широкое внедрение в бизнес-практику.

2) Сложность интерпретации данных – мозговая активность и движения глаз не всегда однозначно связаны с конкретными когнитивными или эмоциональными процессами, что создаёт риск неверных выводов.

3) Ограничения методов:

- EEG имеет высокое временное, но низкое пространственное разрешение;

- fMRI отличается высокой пространственной точностью, но низким временным разрешением и уязвимостью к артефактам;

- Eye-tracking фиксирует направление взгляда, но не гарантирует реального восприятия или понимания контента.

4) Этические вопросы – получение и использование нейрофизиологических данных затрагивает вопросы приватности, согласия испытуемых и возможного манипулятивного использования результатов.

5) Репрезентативность выборок – исследования часто проводятся на небольших группах, что ограничивает возможность обобщения результатов на массовую аудиторию.

6) Влияние внешних факторов – артефакты движений, эмоциональное состояние, уровень усталости или стресс могут искажать объективность результатов.

7) Отсутствие единых стандартов – до сих пор не выработаны универсальные протоколы проведения и анализа нейромаркетинговых исследований, что затрудняет сравнение результатов разных работ.

8) Ограничения в практическом применении – несмотря на популярность метода в научной среде, бизнес часто сталкивается с трудностями интеграции нейроданных в реальные маркетинговые стратегии.

В ближайшие годы нейромаркетинг будет развиваться в сторону удешевления и упрощения технологий, что сделает его доступным для широкой бизнес-практики. Перспективным направлением является использование портативных EEG-систем и мобильных eye-tracking-устройств, позволяющих проводить исследования в естественных условиях. Важным вектором станет интеграция машинного обучения и искусственного интеллекта для автоматической обработки больших массивов нейрофизиологических данных и выявления скрытых закономерностей в поведении пользователей. Также будет усиливаться внимание к этическим аспектам, формированию стандартов и протоколов исследований, что повысит достоверность и сопоставимость результатов. Отдельное направление связано с интеграцией нейромаркетинга с UX-аналитикой и A/B-тестированием, что позволит создавать адаптивные интерфейсы, оптимизированные под реальные эмоционально-когнитивные реакции пользователей.

Выводы

Таким образом, применение нейромаркетинговых инструментов в анализе восприятия веб-дизайна открывает новые возможности для объективной оценки пользовательского опыта. EEG позволяет фиксировать динамику когнитивных процессов в миллисекундном диапазоне, fMRI – локализовать зоны мозга, связанные с вниманием и эмоциями, а eye-tracking – выявлять траектории и паттерны восприятия визуальных элементов. Совместная интеграция этих методов обеспечивает комплексное понимание того, как пользователи взаимодействуют с цифровыми интерфейсами, и помогает создавать дизайн, соответствующий их реальным потребностям.

Несмотря на существующие проблемы (высокая стоимость, сложность интерпретации, методологические и этические ограничения), нейромаркетинг постепенно становится важным инструментом прикладных исследований UX/UI. В перспективе широкое внедрение портативных устройств и алгоритмов искусственного интеллекта позволит сделать эти методы более доступными, стандартизированными и практически применимыми для оптимизации веб-дизайна и повышения эффективности цифровых продуктов.

.png&w=640&q=75)