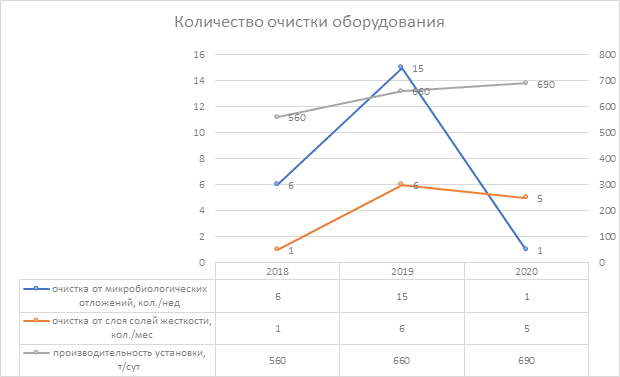

На производстве гранулированного полиэтилентерефталата компании, расположенной в прибрежной морской зоне города Калининграда для охлаждения узлов и аппаратов, используется оборотное водоснабжение с охлаждением в градирне открытого типа в температурном диапазоне 23-26оС. Качество охлаждающей оборотной воды поддерживается по технической спецификации генерального проектировщика. В конце 2018 года предприятие вышло на полную проектную мощность. К лету 2019 года с повышением температуры окружающего воздуха и повышением температуры оборотной воды до 27 оС, обострилась ситуация с необходимостью более частой очисткой пластинчатых теплообменников и других теплообменных аппаратов от образовывающейся на поверхности пленки микробиологического происхождения. Чего не наблюдалось при низкой производительности установки и меньшим теплообменом. Также было отмечено ускорение образования на поверхности теплообменных аппаратов с высокой разницей температур слоя оседающих солей жесткости (рис.1). Для предотвращения развития микроорганизмов в оборотной воде, согласно проектной документации с начала запуска завода (август 2010 года) подавался ингибитор биообрастаний Enviroplus 1010 работающий в щелочной среде, на основе пероксида водорода, уксусной кислоты и надуксусной кислоты, ударной дозой 100гр/м3 1 раз в неделю, и ингибитор коррозии Enviroplus 1503 (на основе ортофосфорной кислоты и натриевых солей 4,5-метл-бензотриазола) с дозировкой 8 кг/нед.

Рис 1. Количество чисток оборудования до и после эксперимента

Аналитический контроль воды проводится в собственной лаборатории, а также в лаборатории Института живых систем на базе БФУ им. И.Канта, по показателям содержания неорганических элементов и биообрастаний. Данные исследования показали большое количество микроорганизмов (табл. 1) и высокое количество растворенного железа в оборотной воде.

Таблица 1

Состав оборотной воды

|

№ |

Показатель |

Результат |

Допустимое количество |

|---|---|---|---|

|

1 |

рН |

9,06 |

8,5-9,5 |

|

2 |

Жесткость, общая, ммоль/л |

2,20 |

<1,5 |

|

3 |

Жесткость, карбонатная, ммоль/л |

1,61 |

<0,9 |

|

4 |

Железо, мг/л |

0,19 |

<0,02 |

|

5 |

Бактерии, водоросли, КОЕ/мл |

376 |

<100 |

|

6 |

Плесень, КОЕ/мл |

174 |

<100 |

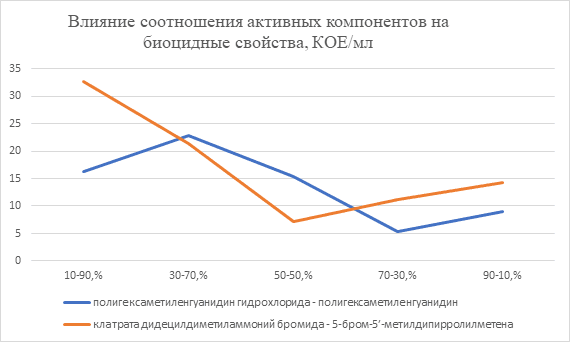

На основании исследований оборотной воды были подобраны ингибиторы коррозии на основе фосфоновых кислот: нитрилометиленфосфоновая кислота и оксиэтилидендифосфорная кислота [3]. И два ингибитора биообрастаний: первый на основе модифицированные бигуанидиновых соединений: полигексаметиленгуанидин гидрохлорида и полигексаметиленгуанидин фосфата [2], второй на основе органических соединений бромидов: клатрата дидецилдиметиламмоний бромида и 5-бром-5′-метилдипирролилметена [1].

С ноября 2019 года в контур оборотного водоснабжения начали подавать ингибиторы биообрастаний. Соотношение концентраций активных веществ были подобраны на модельных средах в лаборатории (рис. 2) и начата дозировка ингибитора биообрастаний для подбора концентрации, которая составила составила 10 кг/неделю с чередованием 2-х видов ингибитора 1 раз/месяц, для предотвращения адаптации микроорганизмов к влияния активных веществ.

Рис 2. Соотношение активных компонентов

Также заменен ингибитор коррозии на основе фосфоновых кислот: нитрилометиленфосфоновая кислота и оксиэтилидендифосфорная кислота с дозировкой 7кг/нед. Влияние соотношения кислот на скорость коррозии требуют дальнейших исследований.

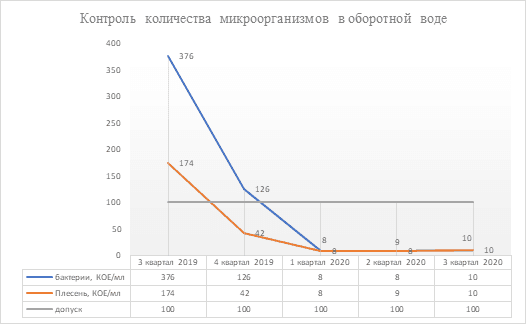

Для контроля за состоянием воды после замены ингибиторов ежемесячно проводится контроль общего микробиологического числа с помощью камеры Горяева (рис. 3).

Рис 3. Контроль количества микроорганизмов в оборотной воде

С начала 2020 года с переходом на новые ингибиторы проблема с образованием на поверхности теплообменных аппаратах пленки микробиологического происхождения минимизирована (рис. 1) до значений ниже предельно допустимых норм.

В июне 2020 проведено повторное исследование оборотной воды по отношению к показателям летнего периода 2019 года для сравнения результатов (табл. 2).

Таблица 2

Повторное исследование оборотной воды

|

№ |

Показатель |

Лето 2019 год |

Лето 2020 год |

Допустимые значения по проектным данным |

|---|---|---|---|---|

|

1 |

рН |

9,06 |

9,34 |

8,0-9,5 |

|

2 |

Жесткость, общая, ммоль/л |

2,20 |

1,44 |

<1,5 |

|

3 |

Жесткость, карбонатная, ммоль/л |

1,61 |

0,86 |

<0,9 |

|

4 |

Железо, мг/л |

0,19 |

0,018 |

<0,02 |

|

5 |

Бактерии, водоросли, КОЕ/мл |

376 |

10 |

<100 |

|

6 |

Плесень, КОЕ/мл |

174 |

10 |

<100 |

В результате работы сделаны выводы об весьма эффективном подборе соотношения активных веществ ингибиторов биообрастания в открытом контуре охлаждения оборотного водоснабжения. Значительно снизилось образование пленок на теплообменном оборудовании и содержание свободного железа в воде, что позволит продлить срок службы оборудования и трубопроводов и обеспечить стабильность процесса производства. Использование нескольких ингибиторов биообрастания с их чередованием позволяет добиться минимального количества микроорганизмов в воде с предотвращением их адаптации к активным веществам ингибиторов. Постоянный контроль за состоянием системы оборотного водоснабжения позволяет проводить корректировку дозирования ингибиторов и дает сигнал к их замене, при изменяющихся внешних и внутренних условиях.

.png&w=640&q=75)