Актуальность исследования

Актуальность исследования обусловлена глубокими преобразованиями, происходящими в сфере корпоративного лоббизма и стратегического PR под влиянием цифровизации. В последние десятилетия традиционные формы лоббистской деятельности (личные встречи, кулуарные переговоры, участие в комитетах и работа через профессиональные ассоциации) уступают место новым, более гибким и масштабируемым цифровым инструментам.

Современные корпорации активно используют социальные сети, платформы аналитики больших данных, онлайн-петиции, микротаргетинг и influence-маркетинг для формирования общественного мнения и оказания давления на регулирующие органы. При этом классический PR также претерпевает изменения: вместо медленного выстраивания имиджа через пресс-службы и СМИ на первый план выходят digital storytelling, работа с лидерами мнений и репутационное управление в реальном времени. Всё это требует от исследователей переосмысления не только методов корпоративного влияния, но и понятий этичности, прозрачности и ответственности в условиях цифровой среды.

На фоне слабой законодательной проработанности цифрового лоббизма в большинстве стран, роста политической поляризации и распространения недостоверной информации, данная тема приобретает особую значимость для устойчивого развития демократических институтов и гражданского общества.

Таким образом, исследование трансформации корпоративного лоббизма и стратегического PR в цифровую эпоху представляет собой своевременный и необходимый научный шаг, направленный на систематизацию новых явлений, выявление их рисков и потенциала.

Цель исследования

Целью данного исследования является выявление и систематизация ключевых направлений эволюции корпоративного лоббизма и стратегического PR в условиях цифровизации, а также анализ механизмов и инструментов, используемых современными корпорациями для воздействия на государственные институты и общественное мнение.

Материалы и методы исследования

Методологической основой исследования послужили институциональный анализ, теория заинтересованных сторон и сравнительно-исторический подход. Для описания трансформации корпоративного лоббизма и PR в цифровую эпоху применялись методы контент-анализа, анализа кейсов, а также системный и сравнительный подход. В качестве эмпирических источников использовались отчёты международных организаций, данные о расходах на лоббизм в США, а также академические публикации и научные труды по теме исследования.

Результаты исследования

Лоббизм – это высококвалифицированная профессиональная политическая деятельность, направленная на продвижение, изменение и отстаивание экономических, политических, правовых интересов, имеющих политический смысл и правовое обоснование, группы лиц путем создания лоббистского давления на органы государственной власти [5].

Лоббизм – как бы ни называлась подобная, выверенная в веках практика общения верховной власти и широкой общественности – только тогда отвечает своему подлинному назначению, когда действует на прочной правовой основе, обеспечивая равные возможности каждому [2, с. 18].

С точки зрения GR (Government Relations), эти цели достигаются через переговоры, участие в экспертных советах, ассоциациях и аналитических поддержках. Понятие стратегического PR трактуется как использование инструментов контент-маркетинга, работы с блогерами и real‑time коммуникаций для формирования имиджа и репутации в условиях цифровой среды [4, с. 329].

В таблице 1 представлены теории, поясняющие институциональные и коммуникационные механизмы, лежащие в основе цифрового лоббизма и PR.

Таблица 1

Сравнение теоретических подходов

Теория | Основная идея | Релевантность для цифрового лоббизма и PR |

Институционализм | Институты устанавливают «правила игры» | Цифровые платформы становятся новыми институтами влияния |

Новая институциональная экономика | Поведение обусловлено издержками и ограниченной рациональностью | Big Data и алгоритмы изменяют «издержки» и стратегии взаимодействия |

Теория заинтересованных сторон (stakeholder theory) | Организация взаимодействует с множеством заинтересованных групп | Цифровые кампании таргетируют разнообразные группы, меняется восприятие |

История корпоративного лоббизма и PR охватывает несколько ключевых этапов, отражающих трансформацию инструментов влияния – от личного общения и массовых медиа до сегодняшних цифровых технологий (табл. 2).

Таблица 2

Ключевые этапы развития корпоративного лоббизма и PR

Этап | Основные характеристики | Примеры и достижения |

XVII – конец XIX в. | Устное влияние, личные контакты, религиозные и политические пропагандистские каналы | Ранние PR через ораторство |

Конец XIX – первая половина XX в. | Появление PR-агентств, первые законодательные рамки лоббизма, эмпирическая коммуникация | Айви Ли, Бернайз, FARA, GR-союзы |

1950–1980 гг. | Корпоративный PR, профессионализация лоббизма, кризис-менеджмент | Hill & Knowlton, табачные кампании, офисы в Вашингтоне |

1960–1990 гг. | Академизация PR, этические кодексы, регулирование лоббизма | PRSA, коды этики, ассоциации, законодательные поправки |

С 1990-х до н. в. (цифровая эпоха) | Переход к digital PR и e‑lobbying, социальные сети, микротаргетинг, «outside lobbying» | Кампании Google: «Don’t Kill the Internet», PIPA |

Такое периодическое деление демонстрирует не только инструментарий, но и степень профессионализации и легитимности лоббизма и PR. Переплетение технологических, нормативных и культурных факторов ясно показывает: если раньше доминировал личный контакт и СМИ‑монополия, то сейчас влияние осуществляется через цифровые каналы, данные и общественные кампании, что нужно учитывать при дальнейшем анализе стратегий в цифровой эпохе.

В условиях стремительной цифровизации все ключевые процессы в сфере лоббистской деятельности претерпевают радикальные изменения. Трансформация лоббизма в цифровую эпоху связана не только с появлением новых каналов коммуникации, но и с изменением самой логики взаимодействия между бизнесом, государством и обществом. Если традиционный лоббизм базировался на закрытых встречах, донорской поддержке и формальных каналах влияния, то цифровой лоббизм стал открытым, сетевым и в значительной степени анонимизированным.

Одним из главных изменений стало повсеместное внедрение инструментов цифровой аналитики. Современные компании, особенно в секторе высоких технологий, используют инструменты Big Data, нейросетевые алгоритмы и прогнозную аналитику для создания точечных лоббистских стратегий. С помощью анализа социальных сетей, поведенческих данных пользователей, политической повестки и онлайн-мнений разрабатываются коммуникационные кампании, нацеленные на создание общественного давления и формирование политического климата, благоприятного для компании.

Особую роль в цифровом лоббизме играют платформенные компании (например, Meta, Google, Amazon), которые одновременно являются и субъектами лоббистского влияния, и его каналами. Это создает уникальную ситуацию конфликта интересов, когда платформа способна продвигать собственные интересы через алгоритмическое усиление «выгодных» нарративов. Европейский союз в ответ разработал механизмы правового регулирования таких действий, введя обязательные регистры лоббистов и нормативные акты, в частности Закон о цифровых рынках (DMA) и Закон о цифровых услугах (DSA).

Важной чертой современной трансформации лоббизма стало смещение от внутриполитического давления к внешнему, т. е. воздействию через массовое сознание и общественное мнение. Это достигается путём запуска масштабных информационных кампаний, зачастую с участием лидеров общественного мнения, блогеров и инфлюенсеров. Эффективность такого подхода выше в условиях прозрачной цифровой среды, где каждый пользователь может быть вовлечён в лоббистский процесс через петиции, репосты или комментарии.

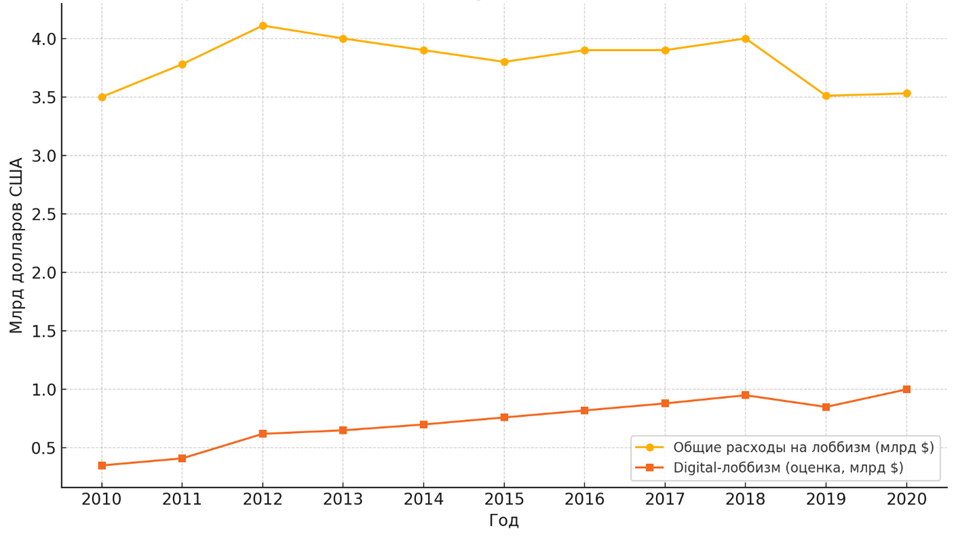

Так, например, рисунок ниже иллюстрирует стабильный уровень общих расходов на лоббизм в США при росте доли digital-лоббизма, что подтверждает тренд на цифровую трансформацию инструментов влияния.

Рис. Рост расходов на лоббизм и digital-лоббизм в США

В качестве положительных качеств лоббизма выделяют следующие. Во-первых, лоббизм выступает инструментом самоорганизации гражданского общества, способным оказывать реальное влияние на политику. Во-вторых, он создает возможности для обеспечения интересов оппозиционного меньшинства. В-третьих, лоббизм выступает как способ примирения между собой интересов различных слоев населения (классов). В-четвертых, он способствует развитию демократических институтов и реализации права граждан на участие в управлении делами государства. В-пятых, наличие легального института лоббизма способствует стабильности в обществе за счет возможности осуществления демократичного влияния на органы власти. В-шестых, он имеет большое значение для обеспечения гласности правотворчества и преодоления социальной и политической анонимности нормативных правовых актов [1, с. 43].

В эпоху цифровизации корпоративные коммуникации приобрели беспрецедентную оперативность и охват. Однако вместе с расширением возможностей возник и комплекс новых рисков (табл. 3). Они требуют комплексного анализа и разработки механизмов регулирования.

Таблица 3

Основные риски цифрового лоббизма и PR

Вид риска | Описание | Последствия |

Непрозрачность | Отсутствие обязанностей по раскрытию данных о digital-активности | Утрата доверия, правовая неясность |

Манипуляции и дезинформация | Использование фейков, ботов, deepfake, искажённой статистики | Подрыв репутации, общественного доверия |

Конфликт интересов платформ | Big Tech как одновременно лоббисты и каналы воздействия | Нарушение конкуренции, монополизация |

Цифровое неравенство | Неравный доступ к технологиям и каналам цифрового влияния | Усиление дисбаланса в политическом процессе |

Алгоритмическая непрозрачность | Влияние скрытых алгоритмов на охват, нарративы, приоритеты контента | Политическая поляризация, когнитивные искажения |

Этические дилеммы | Вопросы допустимости скрытого влияния через эмоции и поведенческую аналитику | Ущерб свободе выбора и персональной автономии |

Одним из наиболее тревожных аспектов является использование манипулятивных технологий, включая:

- ботофермы и автоматизированные аккаунты для создания эффекта «массового мнения»;

- глубокие фейки (deepfake) для дискредитации конкурентов;

- психографический таргетинг (например, по модели Cambridge Analytica), при котором влияние оказывается на основе психологических профилей пользователей.

Эти инструменты способны не только исказить общественное мнение, но и привести к вмешательству в демократические процессы.

Правовые вызовы также играют важную роль. Законодательство во многих странах отстаёт от темпов цифровой трансформации. В то время как в ЕС приняты Digital Services Act и Digital Markets Act, регулирующие действия платформ, большинство стран не имеют чётких норм, касающихся цифрового лоббизма, инфлюенсер-маркетинга и использования ИИ в коммуникации. Проблема усугубляется транснациональностью цифровых кампаний, когда влияющее лицо может находиться в другой юрисдикции.

Существенный вызов представляет собой конфликт интересов цифровых платформ, когда такие компании, как Meta (Facebook), Google и Amazon, не только сами являются лоббистами, но и одновременно предоставляют каналы распространения контента для других заинтересованных сторон. Это создаёт риск цензуры, манипуляции алгоритмами и искажения конкуренции.

Для минимизации рисков требуется:

- Создание международных стандартов цифровой прозрачности и подотчётности.

- Законодательное закрепление понятий digital lobbying и digital PR.

- Внедрение обязательной маркировки кампаний, созданных при участии ИИ.

- Поддержка независимого мониторинга цифрового влияния.

В условиях дальнейшей цифровизации коммуникаций эти меры становятся критически важными для обеспечения честного взаимодействия бизнеса, власти и общества.

В научном сообществе не существует единого мнения относительно понятия и сущности лоббизма, его роли в обществе. Анализ спектра представленных в теории вариантов позволяет в целом определять его как механизм реализации интересов различных индивидуальных и коллективных субъектов путем осуществления воздействия на институты, принимающие политико-административные решения.

Являясь частью любой политической системы, лоббизм играет как положительную роль, связанную с расширением системы гражданского представительства, так и отрицательную, заключающуюся в интенсификации напряженности и конфликтных проявлений вследствие учета и продвижения на властном уровне узкокорпоративных интересов [3, с. 71].

В ближайшие годы развитие цифрового лоббизма и стратегического PR будет определяться интеграцией искусственного интеллекта, усилением нормативного регулирования и ростом требований к прозрачности. Ожидается повсеместное внедрение AI‑технологий для генерации и адаптации PR‑контента, микротаргетинга и моделирования общественного мнения. Наряду с этим страны, особенно в ЕС и США, будут развивать правовые механизмы контроля – через реестры цифровых лоббистов, обязательную маркировку платных публикаций и алгоритмическую подотчётность. В PR возрастёт значение этических стандартов, ESG-повестки и устойчивых коммуникационных стратегий. Также усилится тренд на интерактивность и иммерсивность: бренды будут применять VR/AR и нейроаналитику для глубокого взаимодействия с аудиторией.

Выводы

Проведённое исследование позволило обоснованно утверждать, что корпоративный лоббизм и стратегический PR в условиях цифровой эпохи претерпели кардинальные изменения как в содержательном, так и в инструментальном аспекте. Сформировалась новая модель влияния, в которой традиционные механизмы (личные встречи, формальные обращения, работа через закрытые каналы) уступили место цифровым платформам, алгоритмическому таргетингу, общественным кампаниям и взаимодействию с аудиторией в режиме реального времени.

Цифровизация коммуникационных процессов расширила возможности корпораций в управлении общественным мнением, формировании нормативной повестки и построении репутации, однако одновременно привела к возникновению целого ряда рисков – от правовой неурегулированности до манипуляций и этических нарушений. Особенно остро стоят вопросы прозрачности, алгоритмического контроля и конфликта интересов платформ, выступающих как посредниками и одновременно субъектами цифрового давления.

Таким образом, в условиях стремительного развития цифровых технологий лоббизм и PR нуждаются в переосмыслении и адаптации. Это требует создания новых правовых механизмов, внедрения стандартов цифровой прозрачности, разработки этических норм и повышения уровня публичной подотчётности. Будущие исследования должны быть направлены на формирование комплексной модели цифрового влияния, сочетающей технологическую эффективность с принципами открытости, ответственности и устойчивости.

.png&w=640&q=75)