Актуальность исследования

В условиях стремительной урбанизации и роста плотности городской застройки проблема размещения высоковольтных линий электропередачи (ВЛ) становится всё более значимой как в техническом, так и в социально-экономическом аспекте. Крупные города сталкиваются с необходимостью обновления и развития электросетевой инфраструктуры без нарушения сложившегося архитектурного облика, минимизируя влияние на окружающую среду и жителей. Согласно данным Минэнерго РФ, протяжённость высоковольтных сетей в городах ежегодно увеличивается, особенно в мегаполисах, где растёт нагрузка на существующие сети из-за увеличения числа жилых и коммерческих объектов. При этом традиционные методы строительства ВЛ, особенно воздушных, всё чаще вызывают негативную реакцию населения и ограничиваются градостроительными нормативами.

Текущие градостроительные условия требуют поиска наиболее рациональных технических решений, учитывающих как экономическую эффективность, так и экологические, правовые и социальные параметры. В последние годы всё большее внимание уделяется альтернативным подходам – таким как подземные кабельные линии, комбинированные системы, а также внедрение цифровых решений в рамках концепции «умных городов». Однако выбор между различными методами прокладки ВЛ в условиях плотной застройки зачастую затруднён из-за отсутствия систематизированных сравнительных исследований, учитывающих широкий спектр критериев: от стоимости до технологических и эксплуатационных характеристик. Поэтому необходима всесторонняя научная оценка существующих методов с позиции их применимости в современных городских условиях.

Цель исследования

Целью данного исследования является проведение сравнительного анализа методов построения высоковольтных линий электропередачи в условиях плотной городской застройки с учётом технических, экономических, экологических и градостроительных факторов.

Материалы и методы исследования

Для достижения поставленной цели были использованы методы сравнительного анализа, технико-экономической оценки, систематизации нормативных и градостроительных ограничений, а также методы логического и структурного анализа проектных решений. Источниками информации послужили материалы научных публикаций, международных стандартов, публичные данные реализованных проектов.

Результаты исследования

Для полноты раскрытия исторического контекста развития высоковольтных линий в городской инфраструктуре важно систематизировать ключевые этапы становления технологий передачи электроэнергии, начиная с конца XIX века и вплоть до современного этапа (табл. 1).

Таблица 1

Этапы развития ВЛ в городской инфраструктуре

Год/Период | Событие | Параметры/Технологии |

1882 | Miesbach-Munich (Германия) – первая ДПЛ постоянного тока | 2 кВ DC, ~57 км |

1889 | Willamette Falls-Portland (США) – первая коммерческая линия | 4 кВ DC, ~21 км |

1891 | Lauffen-Frankfurt (Германия) – первая крупная ЛЭП переменного тока (трёхфазная) | 15 кВ AC (до 25 кВ в экспериментах), длина ~175 км, КПД ≈ 75% |

1928–1933 | Постройка национальной сети Supergrid (Германия) | Изначально 132 кВ, позже расширилась до 400–500 кВ |

1953 | США – внедрение 345 кВ ЛЭП | Новый технологический стандарт |

1957 | Германия – введение 380 кВ линий | Повышение мощности магистралей |

1960‑е | Введение 765 кВ линий (США, Канада, СССР) | Для крупных расстояний и повышенных нагрузок |

1965 | Hydro‑Québec (Канада) – СВНЛ 735 кВ | Сверхвысокое напряжение для повышения эффективности и уменьшения коридора |

Современность | Доминирование воздушных линий VS растущий тренд СНЛ | В США < 2% высоковольтных ЛЭП подземные; СНЛ дороже в 10–14 раз |

В условиях современной урбанизации и технологического прогресса перед энергетическим сектором стоит задача выбора оптимального метода передачи электроэнергии на дальние расстояния и в пределах городской застройки. Наиболее широко применяются две технологии: передача постоянного тока высокого напряжения (HVDC) и переменного тока высокого напряжения (HVAC). Каждая из них имеет свои технические, экономические и эксплуатационные особенности, которые необходимо учитывать при проектировании высоковольтных линий электропередачи.

Воздушные линии являются наиболее распространённым способом передачи электроэнергии на большие расстояния. Они могут эксплуатироваться на напряжениях от 100 кВ до ультра-высоковольтных уровней (800 кВ и выше).

В отличие от привычной передачи переменным током, HVDC использует постоянный ток для транспортировки электроэнергии на большие расстояния.

Главное преимущество HVDC – сравнительно небольшие потери электроэнергии при передаче. Ведущее практическое правило линий постоянного тока – на каждые 1000 км DC линии потери составляют менее 3%, т. е. DC линии дают возможность снизить потери при передаче электроэнергии на 30–40%, чем при тех же условиях, но для линий переменного тока. Таким образом внедрение ЛЭП большой длины являются единственным рациональным, с экономической стороны, решением.

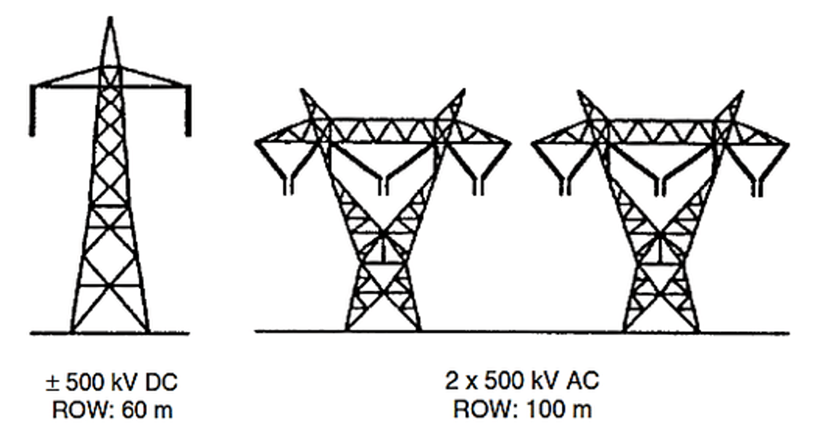

На рисунке ниже изображена наземная ЛЭП: участок, необходимый для HVDC оптимален и занимает около 1/3 площади HVAC. Также HVDC включают в себя два проводника, а HVAC – три и нейтраль, что приводит к тому, что конечная стоимость за милю для HVDC меньше [1, с. 145].

Рис. Приблизительная ширина земельных участков, предоставляемых под опоры воздушных линий электропередачи в постоянное (бессрочное) пользование

Дополнительным преимуществом HVAC является отсутствие поверхностного эффекта в цепях электропередачи. Следовательно, площадь сечения уменьшается, что ведет к снижению капиталовложений в ЛЭП. Благодаря преимуществам HVDC линия электропередач при одних и тех же условиях может повысить передачу электроэнергии в 3 раза.

Выбор между HVDC и HVAC – это всегда компромисс, зависящий от конкретных условий проекта (табл. 2).

Таблица 2

Сравнительная характеристика технологий HVDC и HVAC при передаче электроэнергии

Характеристика | HVDC | HVAC |

Дальность передачи | Экономически выгодна для больших расстояний (сотни и тысячи километров) благодаря снижению потерь на реактивное сопротивление | Эффективна для относительно небольших расстояний |

Потери мощности | Меньше потерь на больших расстояниях | Больше потерь на больших расстояниях из-за реактивного сопротивления |

Стоимость | Более высокая стоимость преобразовательных подстанций | Более низкая стоимость линий передачи и подстанций (без учета компенсации реактивной мощности на больших расстояниях) |

Управление мощностью | Обеспечивает более гибкое и точное управление потоком мощности. HVDC позволяет независимо регулировать активную и реактивную мощность, что особенно важно для стабилизации энергосистем | Менее гибкое управление потоком мощности |

Экологическое воздействие | Меньшее экологическое воздействие при прокладке кабельных линий (особенно подводных), так как не требуется компенсация реактивной мощности, что уменьшает размер кабеля и, следовательно, объем земляных работ | Большее экологическое воздействие при прокладке кабельных линий из-за необходимости компенсации реактивной мощности |

Проектирование и реализация ВЛ в урбанизированной среде сопряжены со множеством технических, экологических, правовых и социальных ограничений, которые значительно сложнее, чем при прокладке в сельской местности.

1. Ограничение пространственного коридора и совместное размещение инженерных сетей.

В условиях плотной городской застройки пространство под ВЛ строго ограничено, что требует комплексного согласования с существующими коммуникациями, дорогами, зданиями и зелёными зонами. При этом для надземных линий требуется безопасная зона (right‑of‑way), которая сокращает доступные квадратные метры и ограничивает градостроительные решения.

2. Эстетический и визуальный эффект.

Визуальное загрязнение, ассоциированное с высокими опорами и проводами, оказывается значительной проблемой. Согласно исследованиям, опоры имеют «разрушающий эффект» на эстетический облик городской среды, что требует оценивающего подхода к дизайну и, при необходимости, использования подземных решений.

3. Экологические и санитарно-гигиенические ограничения.

Воздушные линии порождают шумовую нагрузку, коронный шум, электромагнитное поле (ЭМП) – факторы, вызывающие озабоченность со стороны жителей. Эти явления влияют на качество жизни и могут снижать стоимость недвижимости рядом с трассой.

4. Технические сложности прокладки подземных ВЛ.

При выборе подземного прокола возникают такие проблемы:

- Стоимость в 10–14 раз превышает стоимость надземной трассы.

- Ухудшается охлаждение (высокие зарядные токи), что ограничивает длину трассы.

- Обслуживание и ремонт становятся сложной логистической задачей: выявление повреждений и доступ к месту требуется недели.

5. Безопасность, нормативы и требования к коридору.

Строго устанавливаются нормы по минимальным расстояниям от объектов электроустановок, габаритам линий, защите от поражения электричеством, заземлениям. При пересечении с дорогами, зданием и другими коммуникациями требуется отдельное согласование, иногда – реконструкция инфраструктуры.

6. Конфликты с другими градостроительными задачами.

Наличие ВЛ в городской среде ограничивает возможность архитектурных решений, использования общественных зон и зелёных насаждений. Их размещение в плотной застройке увеличивает сложность планирования, снижает свободу архитекторов и требует особого подхода к дизайну площадей рядом с линией.

7. Воздействие на здоровье и общественное восприятие.

Влияние ЭМП и коронный шум порождают общественную обеспокоенность относительно канцерогенных эффектов, особенно вблизи школ и жилых домов. Эстетическая неприятность тоже влияет на уровень стресса и удовлетворённости городской средой [2, с. 907].

8. Экономика: затраты и сроки реализации.

Подземные кабели требуют больших капитальных вложений, инфраструктурных работ (например, тоннели, прокоп, реконструкция дорог) и непропорционально увеличивают сроки строительства. Также нужно закладывать дополнительные расходы на обслуживание и экстренный ремонт [3, с. 95].

Ниже представлена обобщающая таблица 3, в которой по основным параметрам приведено сравнение наиболее характерных трудностей, сопровождающих строительство ВЛ двух типов. Эта информация позволяет быстро оценить преимущества и ограничения каждого метода в контексте урбанистической среды.

Таблица 3

Сравнение ключевых проблем при строительстве воздушных и подземных высоковольтных линий в условиях плотной городской застройки

Проблема | Воздушные ВЛ | Подземные ВЛ |

Пространственные ограничения | Большие коридоры | Прокладка тоннелей, траншей |

Визуальное воздействие | Очень высокое | Почти отсутствует |

Стоимость | Базовая | ×10–14 выше |

Техническая сложность | Средняя | Высокая |

Обслуживание | Легко | Сложно |

ЭМП и шум | Высокие риски | Сниженные риски |

Влияние на планировку | Высокое вмешательство | Минимальное |

Учитывая разнообразие технических решений, применяемых при построении высоковольтных линий электропередачи в условиях плотной городской застройки, а также влияние проектных ограничений, описанных в предыдущем разделе, становится очевидной необходимость объективной оценки каждого метода на основе конкретных критериев. Выбор оптимального способа прокладки линии зависит не только от физико-технических характеристик, но и от градостроительных условий, экономической целесообразности, эксплуатационных рисков и степени воздействия на городскую среду.

В этой связи представляется важным провести детализированный сравнительный анализ существующих методов построения ВЛ по ключевым параметрам, включая: экономическую эффективность, техническую реализуемость, уровень надёжности, визуальное и экологическое воздействие, требования к эксплуатации, а также применимость в плотной городской среде.

Так, к Универсиаде 2013 года для обеспечения надёжности электроснабжения Казани досрочно ввели в эксплуатацию линию электропередачи 500 кВ «Помары – Удмуртская». Она усилила системообразующую связь 500 кВ между Средней Волгой и Уралом.

Для гарантированного энергоснабжения спортивных объектов в период проведения соревнований использовали дизельно-генераторные установки (ДГУ). Схема электроснабжения с подключением и работой ДГУ в длительном режиме была применена на 17 соревновательных объектах, а также на стадионе «Kazan Arena» и Международном информационном центре Универсиады.

К Чемпионату мира по футболу 2018 года группа компаний «Россети» построила современные подстанции с элементами цифровых технологий. Ввод в эксплуатацию трёх таких объектов ознаменовал завершение подготовки инфраструктуры для проведения мундиаля. Объекты строили, чтобы обеспечить надёжное электроснабжение стадионов, на которых должны были пройти матчи чемпионата, а также международных аэропортов в городах Ростов-на-Дону и Калининград [5].

Также стоит сказать про проект RTE по подземной линии 225 кВ длиной 15 км. Системный оператор Франции RTE подключил к национальной энергосистеме одну из двух КЛ электрического соединения, сооружаемого для выдачи мощности первой в Нормандии шельфовой ВЭС Fécamp проектной мощностью 500 МВт.

Начатые в 2020 году работы по строительству электрического соединения для выдачи мощности ВЭС Fécamp включали прокладку 2-х подводных КЛ 225 кВ протяженностью 18 км и 2-х подземных КЛ протяженностью 32 км, расширение ПС Sainneville-sur-Seine, станционная площадка которой увеличилась на 3 га, а также усиление электросетевой инфраструктуры напряжением 225 кВ в районе Гавра. Завершить работы по подключению к национальной энергосистеме второй КЛ планируется 2023 года [4].

Выбор метода построения высоковольтной линии электропередачи в условиях плотной городской застройки должен основываться на комплексной оценке следующих факторов:

- Тип среды: в исторических центрах, жилых кварталах и охраняемых природных зонах приоритет отдается подземным кабельным линиям (HVAC или HVDC) за счёт минимального визуального и шумового воздействия.

- Протяженность трассы и мощность передачи: при расстояниях свыше 50–70 км и мощности выше 500 МВт рекомендуется использовать HVDC, особенно при межсистемных соединениях или подводной прокладке.

- Финансирование и нормативные ограничения: при ограниченном бюджете и допустимом визуальном вмешательстве возможна прокладка воздушных линий HVAC с современными компактными опорами.

- Технические особенности: наличие существующих коммуникаций, уровень грунтовых вод, сейсмическая активность и доступность сервисного обслуживания также определяют выбор конструкции.

В большинстве случаев в городской застройке оправдан гибридный подход: надземные линии – на периферии, подземные – в центре города, с применением цифровых подстанций и интеллектуальных кабельных систем.

Выводы

Таким образом, выбор метода построения ВЛ в условиях плотной городской застройки должен основываться на комплексной оценке множества факторов, включая протяженность линии, тип местности, плотность населения, уровень застройки, нормативные ограничения, возможности подземной прокладки, стоимость жизненного цикла и уровень социальной приемлемости. HVDC-технологии демонстрируют явные преимущества при передаче энергии на дальние расстояния и в подземном исполнении благодаря сниженным потерям и уменьшенной ширине коридора отчуждения. В то же время HVAC остаётся эффективным для относительно коротких участков при ограниченном бюджете. Наиболее рациональным подходом в современных мегаполисах становится комбинированное применение воздушных и подземных решений с интеграцией цифровых подстанций и интеллектуального мониторинга. Практика реализации проектов подтверждает эффективность такого подхода при соблюдении экономических и экологических требований.

.png&w=640&q=75)