Введение

Современное уголовное право демонстрирует нарастающую сложность регулирования и экспансии бланкетных диспозиций, которые для установления признаков состава преступления отсылают к нормативным правовым актам (НПА) иных отраслей. В этих условиях на первый план выходит вопрос о законности, обоснованности и конституционности соответствующих НПА. Привлечение к уголовной ответственности на основании незаконного либо неконституционного акта грубо нарушает фундаментальные начала права (нет преступления без указания на то в законе) и принцип правовой определенности. Следовательно, механизм оспаривания НПА перестает быть исключительно инструментом административного права и превращается в стратегически значимый способ защиты по уголовным делам. Однако, несмотря на предусмотренные процессуальные возможности, на практике он используется ограниченно – из-за нормативной неопределенности, процедурной громоздкости и отсутствия устоявшейся судебной доктрины. Особую остроту проблема приобретает в делах о регулировании экономической деятельности и обороте специальных веществ, где решающая роль принадлежит подзаконным актам; показательным примером является регулирование оборота метилового спирта в России.

Цель работы – осуществить комплексный анализ института оспаривания нормативных правовых актов как способа защиты по уголовным делам, выявив его потенциал, существующие ограничения и сформулировав практические рекомендации по эффективному применению.

Задачи исследования:

- Проанализировать теоретические и нормативные основы механизма оспаривания НПА в аспекте его влияния на квалификацию преступлений и доказывание по уголовному делу.

- Исследовать проблемы процессуального взаимодействия административного и уголовного судопроизводства при оспаривании НПА, включая вопросы преюдиции и приостановления производства по уголовному делу.

- На базе анализа правоприменительной практики, включая кейс реформирования законодательства об обороте метанола, а также разработать модель алгоритма действий защитника и предложения по совершенствованию законодательства.

Научная новизна заключается в представлении оспаривания НПА не как автономной процедуры, а как интегрального элемента стратегии защиты по уголовным делам. Впервые предметом анализа становится практический результат применения данного подхода, обусловивший изменение Уголовного кодекса РФ.

Авторская гипотеза основывается на том, что оспаривание НПА, лежащего в основе обвинения, рассматривается не просто как право стороны защиты, а в делах с бланкетными диспозициями, как ключевой элемент установления объективной стороны состава преступления. Главным ограничением реализации этого способа защиты является институциональная разобщенность административного и уголовного судопроизводства; для ее преодоления необходима имплементация в УПК РФ специальных норм, регулирующих их взаимодействие.

Материалы и методы

Исследуемый массив источников логично распределяется на четыре смысловых блока: нормативно-правовой каркас [1, 2, 3, 5]; общетеоретические работы о правовых актах и дефектах регулирования [9, с. 64-105; 10, с. 770-772]; прикладные исследования процессуальных механизмов защиты [4, с. 94-99; 6, с. 48-54; 7, с. 96-99; 8, с. 130-139]; примеры проектов, иллюстрирующих сферу потенциального возникновения уголовно-правовых рисков и, следовательно, интереса к их судебному контролю [11, 12].

На уровне нормативного каркаса центральным является вопрос разграничения юрисдикций и процедур: УПК РФ [1] не содержит самостоятельного комплексного режима оспаривания нормативных правовых актов, влияющих на уголовное преследование, в то время как КАС РФ [5] прямо институирует производство по делам об оспаривании нормативных правовых актов, определяя специальную подведомственность и последствия признания акта недействующим. Судебная практика по делу № АКПИ16-417 [3] демонстрирует, как Верховный Суд РФ в формате абстрактного контроля соотносит подзаконное регулирование с федеральными законами, что для уголовной юстиции критично: ряд ведомственных норм (инструкции, приказы, методики) опосредованно задают рамки допустимости доказательств, квалификации и пределов вмешательства в права. УК РФ [2] очерчивает материально-правовые составы, но именно процессуальные основы допуска (УПК) и последующий административный судебный контроль (КАС) определяют, может ли защита эффективно нейтрализовать дефект нормы, породившей нарушение.

Общетеоретическую опору формирует трактовка природы правовых актов и критериев их дефектности. Артамонов А. Н. [9, с. 64-105] развернуто описывает систему правовых актов, их иерархию и юридические свойства, а также типологию пороков (противоречие актам большей юридической силы, превышение компетенции, процедурные дефекты) и корреспондирующие формы юридической реакции. Это позволяет переносить общую доктрину в плоскость уголовной защиты: если порок носит нормативный характер, устранение его средствами конкретного уголовного дела (исключение доказательства, переквалификация) не всегда исчерпывающе; необходим параллельный или предварительный контроль самого нормативного основания. Якушева Н. Е. [10, с. 770-772] уточняет категорию «дефекты ограничения прав», предлагая факторы для их выявления и устранения – в том числе через проверку цели, соразмерности и процедурной легитимности ограничения. Для уголовного процесса это означает, что защита может и должна атаковать не только применение нормы, но и заложенную в ней избыточность/непропорциональность, используя каналы КАС-контроля.

Прикладной блок раскрывает «механику» защиты. Султанов А. Р. [6, с. 48-54] анализирует производство по КАС РФ по делам об оспаривании нормативных актов и описывает правовые последствия признания акта недействующим: недействительность с момента вступления решения в силу (или, при особых основаниях), обязанность органа устранить нарушения, прекращение применения акта судами и должностными лицами. Для уголовной защиты признание недействительности может повлечь переоценку допустимости процессуальных действий, совершенных на основании нормы, и, соответственно, – пересмотр по новым обстоятельствам, освобождение от ответственности или смягчение правовых последствий. Валеев А. Т. [8, с. 130-139], фокусируясь на апелляции в уголовном процессе, описывает внутрипроцессуальные средства коррекции судебных ошибок, подчеркивая сущность и пределы апелляционного пересмотра. Его подход ставит вопрос о координации апелляционных доводов с аргументами о нормативной дефектности: если дефект находится вне «дела» и требует абстрактного контроля, апелляция не заменяет КАС-процедуру, но может фиксировать и «консервировать» соответствующие возражения защиты.

Кузнецова С. М. [7, с. 96-99] рассматривает специфический, но практически значимый сегмент – субъектов контроля (надзора) за исполнением представлений следователя об устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступления. Насонов А. А. [4, с. 94-99], анализируя право на защиту лица, демонстрирует, что в экстрадиционных делах дефициты нормативной регламентации (включая подзаконные акты о взаимодействии органов, сроки и процедуры) непосредственно транслируются в риски нарушения фундаментальных гарантий. Его аргументация подкрепляет тезис о том, что оспаривание нормативных актов – не факультативная, а иногда единственно эффективная линия защиты для восстановления процессуального баланса в транснациональных кейсах.

Практическую проекцию значимости абстрактного контроля иллюстрируют проекты о метаноле [11, 12]. Эти проекты – пример нормотворчества с высокой уголовно-правовой «чувствительностью»: параметры производства, хранения и применения химически опасных веществ становятся либо элементами объективной стороны составов, либо условиями допустимости оборота. Для защиты это означает необходимость раннего мониторинга проектов и готовность к КАС-оспариванию ещё до криминализации фактических ситуаций, чтобы не допустить закрепления диспропорциональных или правовой определенности не отвечающих требований.

В итоге в литературе различимы три методологических подхода. Первый – «чисто процессуальный»: он исходит из самодостаточности средств УПК (апелляция, исключение доказательств), а контроль нормативных актов воспринимает как внешнюю по отношению к уголовному делу процедуру. Второй – «интегративный»: он настаивает на комплементарности КАС-модели к уголовной защите и делает акцент на последствиях недействительности нормы для судьбы доказательств и квалификации. Третий – «правозащитный/материально-ценностный»: он исходит из приоритета фундаментальных прав и критериев соразмерности, предлагая оценивать нормативные ограничения через призму их воздействия на возможности защиты. Судебная практика Верховного Суда РФ [3] служит для всех трех подходов «опорной точкой», позволяя видеть, как абстрактный контроль соотносится с конкретными процессуальными ситуациями.

Однако имеются и ограничения: во-первых, выявляется содержательное противоречие между «процессуальной самодостаточностью» УПК и необходимостью привлекать инструменты КАС для устранения нормативных дефектов, лежащих в основании уголовно-процессуальных вмешательств. Линия разрыва проходит по вопросу о последствиях: должны ли признанные недействительными нормы автоматически влечь пересмотр уже состоявшихся решений и переоценку доказательств, или же требуются дополнительные фильтры (причинная связь, предсказуемость, добросовестность стороны обвинения)? Во-вторых, недостаточно урегулирован механизм координации параллельных производств: как синхронизировать сроки и приоритеты рассмотрения уголовной апелляции и КАС-дела об оспаривании нормы, чтобы исключить «процессуальные ножницы» и коллизию вступивших в силу актов. В-третьих, слабо освещены по сравнению с общей теорией прикладные вопросы: критерии ретроактивности решений по КАС в отношении уже собранных доказательств и состоявшихся приговоров; стандарты доказывания причинной связи между дефектом нормы и нарушением прав в конкретном деле; роли надзорных и контрольных субъектов в инициировании или поддержке оспаривания нормативной базы управленческих актов.

Результаты

Основным началом уголовного права выступает принцип законности, закреплённый в ст. 3 УК РФ: преступность деяния, его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия предопределяются исключительно положениями Уголовного кодекса [2]. В то же время значительный массив бланкетных и отсылочных диспозиций в УК РФ приводит к тому, что конституирующие признаки объективной стороны множества составов раскрываются через нормативные правовые акты иной отраслевой принадлежности. В результате такой внешне «вспомогательный» акт, формально не входящий в систему уголовного законодательства, фактически интегрируется в конструкцию состава преступления.

Из этого вытекает прямое следствие: если НПА, на который опирается обвинение, является незаконным (принят с превышением компетенции, противоречит акту более высокой юридической силы, не надлежащим образом опубликован и т. д.), нарушение такого акта не образует преступления. Отпадает ключевой элемент состава – противоправность. Следовательно, оспаривание соответствующего НПА – не формальная процессуальная уловка, а осмысленная стратегия, направленная на подрыв нормативной опоры обвинения.

В Российской Федерации проверка законности НПА осуществляется по правилам Кодекса административного судопроизводства (КАС РФ), что требует инициирования защитой самостоятельного административного иска о признании акта недействующим [5]. Здесь проявляется системная проблема разобщённости производств: в рамках уголовного судопроизводства, суд, как правило, не уполномочен решать вопрос о действительности НПА и ориентируется на результат, достигнутый в административном процессе. Защита вынуждена ходатайствовать о приостановлении уголовного дела до вступления в силу решения по административному спору, однако, по ч. 1 ст. 253 УПК РФ, это – право, а не обязанность суда [1]. На практике нередко следует отказ со ссылкой на процессуальную экономию и разумные сроки, что вынуждает сторону защиты вести параллельные процессы – фактически «борьбу на два фронта».

Показателен пример нормативного регулирования оборота метилового спирта. Длительное время правовая база в этой сфере содержала серьёзные проблемы. Одним из ключевых факторов, ускоривших изменения в данной области, стало уголовное дело, возбужденное в 2016 году по статье 234 Уголовного кодекса Российской Федерации. В рамках этого дела рассматривался вопрос о неисполнении постановления Совета Министров РСФСР 1965 года, что привело к его оспариванию в Верховном Суде Российской Федерации [3]. Катализатор изменений в законодательстве стало именно это дело, которое продемонстрировало пробелы в правовой базе и необходимость её модернизации. В результате Правительство Российской Федерации приступило к активной нормотворческой деятельности, направленной на разработку новых постановлений и нормативных актов. Этот процесс оказался важным шагом на пути совершенствования правового регулирования оборота метилового спирта [11, 12]. Именно последовательная работа юристов по выявлению и оспариванию дефектов подзаконного регулирования, сочетаемая с активной правовой позицией, указавшей на его пробелы, стала катализатором системных изменений. Итогом усилий стало не только смещение судебной практики, но и инициирование глубокой законодательной коррекции. Кульминацией процесса послужило формирование Верховным судом вывода, что к числу нормативных актов, утративших силу, следует относить не только формально отменённые документы, но и фактически не действующие в силу издания более поздних актов, с которыми они противоречат. Из обвинения было исключено Постановление Совета Министров 1965 года, Правительство начала осуществлять деятельность по узакониванию и регулированию оборота метилового спирта на территории РФ [3]. Этот пример демонстрирует, как целенаправленная критика и оспаривание дефектных НПА в контексте конкретных дел способна трансформироваться в изменение федерального закона – результат высшего уровня нормативного воздействия.

Тем самым представленный анализ подтверждает: оспаривание НПА – многоуровневый инструмент, который способен не только привести к оправданию в отдельном уголовном деле за счёт устранения противоправности, но и стать механизмом совершенствования правовой системы в целом.

Обсуждение

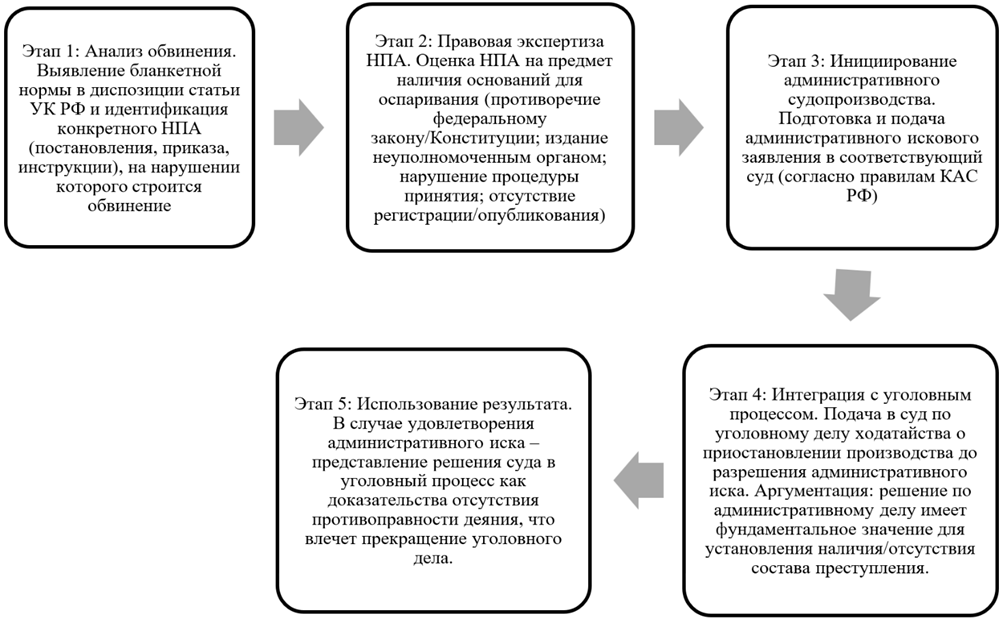

Проведённое исследование переводит анализ от простой фиксации эмпирических данных к их концептуальному осмыслению и формулированию самостоятельных авторских предложений. Установлено, что между теоретически декларируемой возможностью оспаривания НПА и её реальной правоприменительной осуществимостью в рамках уголовного судопроизводства пролегает разрыв, имеющий одновременно процедурную и доктринальную природу. Фокус научной дискуссии должен быть смещён на поиск инструментов и подходов, обеспечивающих преодоление указанного разрыва. Исходя из выявленных проблем, предлагается авторский алгоритм действий защитника, систематизирующий стратегию защиты, основанную на оспаривании НПА. Данный алгоритм представим в виде схемы на рисунке.

Рис. Алгоритм действий защитника при оспаривании НПА по уголовному делу [4, с. 114-120; 6, c. 48-54; 8, c. 146-149]

Предложенный алгоритм, однако, не устраняет всех затруднений. Сопоставительный анализ показывает, что в отдельных правопорядках, в частности в Германии, действует институт «конкретного нормоконтроля»: суд общей юрисдикции, усомнившись в конституционности подлежащего применению закона, вправе приостановить производство по делу и направить запрос в Конституционный суд.

Таблица 1

Сравнительный анализ моделей нормоконтроля [7, c. 78; 9, с. 25-31; 10, c.83-95]

Критерий | Модель РФ (абстрактный контроль) | Модель ФРГ (конкретный контроль) |

Инициатор | Защитник (через отдельный иск) | Суд, рассматривающий дело |

Процедура | Отдельное административное дело | Запрос в Конституционный суд в рамках текущего дела |

Последствия для дела | Приостановление (факультативно) | Приостановление (обязательно) |

Эффективность | Низкая (из-за разобщенности) | Высокая (процесс интегрирован) |

Данные, отраженные в таблице 1 убедительно иллюстрируют преимущества интегрированной модели. Фрагментарность процедур в правоприменительной системе РФ формирует коллизионную «вилку»: уголовный суд способен вынести обвинительный приговор раньше, чем административный суд признает соответствующий НПА незаконным, что влечёт сложную задачу пересмотра приговора по новым обстоятельствам.

Исходя из проведённого анализа, обоснованно выдвигается авторское предложение: модернизировать российское уголовно-процессуальное законодательство посредством внедрения механизма, функционально сопоставимого с конкретным нормоконтролем.

Это может быть реализовано через внесение изменений в УПК РФ, которые бы:

- Наделили суд, рассматривающий уголовное дело, полномочием (а в определённых ситуациях и обязанностью) направлять прямой запрос в компетентный административный суд о проверке законности соответствующего НПА.

- Установили, что на период рассмотрения такого запроса производство по уголовному делу подлежит обязательному приостановлению.

Такая корректировка обеспечит «бесшовную» интеграцию проверки законности НПА в структуру уголовного процесса, усилит эффективность судебной защиты и гарантирует соблюдение принципа законности.

Таблица 2

Проблемы и предлагаемые решения

Проблема | Существующий механизм | Предлагаемое решение |

Процедурная разобщенность | Два параллельных процесса | Интеграция через институт судебного запроса |

Факультативность приостановления | Суд может отказать в приостановлении УД | Обязательное приостановление УД на время проверки НПА |

Риск противоречивых решений | Возможен | Минимизируется, т. к. уголовный суд ждет решения компетентного суда |

Наряду с этим подлежит специальному анализу совокупность обстоятельств, которые в целом детерминируют и лимитируют практическую результативность рассматриваемого способа защиты.

Проведённое исследование убеждает, что низкая результативность оспаривания нормативных правовых актов в уголовных делах имеет именно системную природу. Механическое следование действующему алгоритму не устраняет проблему. Необходимо реформировать процессуальное законодательство, институционализировав процедуры нормоконтроля в структуре уголовного судопроизводства. В этих условиях предложенная конструкция судебного запроса выступает оптимальным решением, позволяющим сбалансировать требования процессуальной экономии и императив верховенства права

Заключение

Проведённое исследование завершилось достижением заявленной цели: осуществлён всесторонний анализ оспаривания нормативных правовых актов как средства защиты по уголовным делам. Сформулированные во введении задачи получили исчерпывающие ответы на основе полученных результатов.

Изучение теоретических и нормативных предпосылок позволило установить, что в делах, где состав преступления конструируется посредством бланкетной диспозиции, законность подзаконного НПА входит в объективную сторону инкриминируемого деяния. Отсюда вытекает, что его оспаривание не является факультативным приёмом, а представляет собой ключевую линию защиты, направленную на установление отсутствия состава преступления.

Анализ процессуального взаимодействия показал, что центральным препятствием выступает разобщённость уголовного и административного судопроизводств при одновременно факультативном характере приостановления уголовного преследования. Такая конфигурация создаёт риск вынесения неправосудного приговора на основании акта, который впоследствии может получить оценку незаконного.

Разработан алгоритм действий защитника и, что принципиально важнее, предложена модель реформирования процессуальных механизмов через введение института судебного запроса из уголовного судопроизводства в административный суд с обязательным приостановлением дела. Тем самым авторская гипотеза получила полное подтверждение: оспаривание НПА является ядром защиты по определённым категориям уголовных дел, тогда как институциональная разобщённость процедур – главным фактором, затрудняющим её реализацию. Предложенные поправки в УПК РФ способны снять указанное препятствие.

В заключение следует подчеркнуть, что укрепление судебного контроля за нормативными актами в рамках уголовного процесса – необходимое условие построения правового государства и реального обеспечения принципа верховенства права.

.png&w=640&q=75)