Актуальность исследования

В условиях стремительно меняющихся предпочтений потребителей и усиливающегося интереса к здоровому, экологичному и осознанному образу жизни особую значимость приобретает вопрос адаптации гастрономического наследия к новым реалиям. Современные потребители всё чаще стремятся к сбалансированному питанию, исключают из рациона определённые ингредиенты (глютен, лактозу, продукты животного происхождения) и отдают предпочтение локальным и экологически чистым продуктам. На этом фоне традиционные рецепты нуждаются в бережной трансформации, которая позволит сохранить их историческую и вкусовую ценность, одновременно отвечая требованиям современного образа жизни.

Исследование данного процесса актуально не только с точки зрения культурной преемственности, но и как инструмент развития гастрономического туризма, ресторанного бизнеса и здорового питания.

Цель исследования

Цель данного исследования заключается в анализе процесса адаптации традиционных рецептов к современным требованиям потребителей, с акцентом на сохранение культурного кулинарного наследия и удовлетворение запросов осознанного питания.

Материалы и методы исследования

Исследование опирается на междисциплинарный подход, сочетающий методы контент-анализа (рецептурных источников, блогов, меню ресторанов), вторичного анализа статистических данных, а также обзор отечественной и зарубежной научной литературы по вопросам гастрономического наследия, пищевых трендов и культурной адаптации.

Результаты исследования

Гастрономическое наследие представляет собой совокупность пищевых практик, знаний, технологий и символических значений, сформировавшихся в конкретных историко-культурных и географических условиях и передающихся из поколения в поколение. Согласно определению ЮНЕСКО, гастрономическое наследие является неотъемлемой частью нематериального культурного наследия народов, отражая их идентичность, образ жизни, систему ценностей и устойчивые хозяйственно-культурные практики [2, с. 72].

В научной литературе гастрономическое наследие исследуется в контексте антропологии, этнографии, культурологии и социологии. Работы таких исследователей, как П. Фишлер, акцентируют внимание на социокультурной значимости еды как медиума коллективной идентичности. Еда, в данном контексте, не просто биологическая потребность, а средство культурной коммуникации, способ интеграции индивида в определённую социокультурную систему.

Современные классификации элементов гастрономического наследия выделяют несколько ключевых компонентов. Эти элементы выполняют как функционально-утилитарные, так и символические функции. Например, метод приготовления – квашение – не только сохраняет пищу, но и служит символом сезонности и цикличности времени в аграрной культуре [6, с. 70].

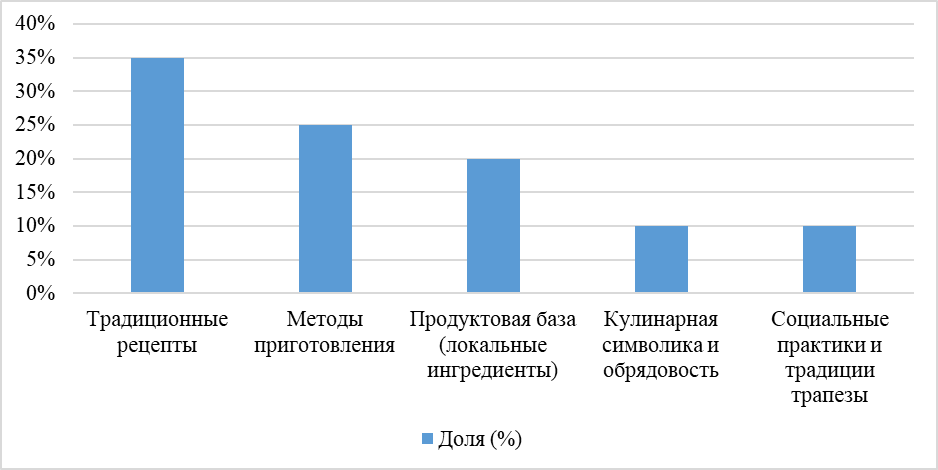

Рисунок 1 демонстрирует распределение ключевых компонентов гастрономического наследия по их значимости и частоте упоминания в кулинарно-этнографических исследованиях.

Рис. 1. Распределение ключевых элементов гастрономического наследия

Наибольшую долю составляют именно традиционные рецепты – как кодифицированные формы передачи гастрономического знания, в то время как социальные практики и символика составляют менее значимую, но критически важную для культурной передачи часть [5, с. 357].

Особую роль гастрономическое наследие играет в обеспечении культурной устойчивости. Оно способствует сохранению исторической памяти, локальных идентичностей, а также может выступать ресурсом устойчивого развития территорий за счёт гастрономического туризма, продвижения локальной продукции и ремесленного производства.

В последние годы наблюдается устойчивый сдвиг в потребительских предпочтениях, связанный с переосмыслением роли питания в контексте здоровья, экологии и личной идентичности. Согласно исследованиям международных аналитических агентств, приоритетами потребителей становятся такие направления, как осознанное питание, переход на растительные продукты, снижение потребления сахара и соли, а также выбор экологичных и этически произведённых товаров.

Научные публикации подчеркивают, что современный потребитель не только стремится удовлетворить физиологическую потребность в пище, но и демонстрирует интерес к её происхождению, влиянию на климат, благополучию животных и социальную справедливость. Эти факторы формируют основу так называемого ответственного потребления в питании [4, с. 154].

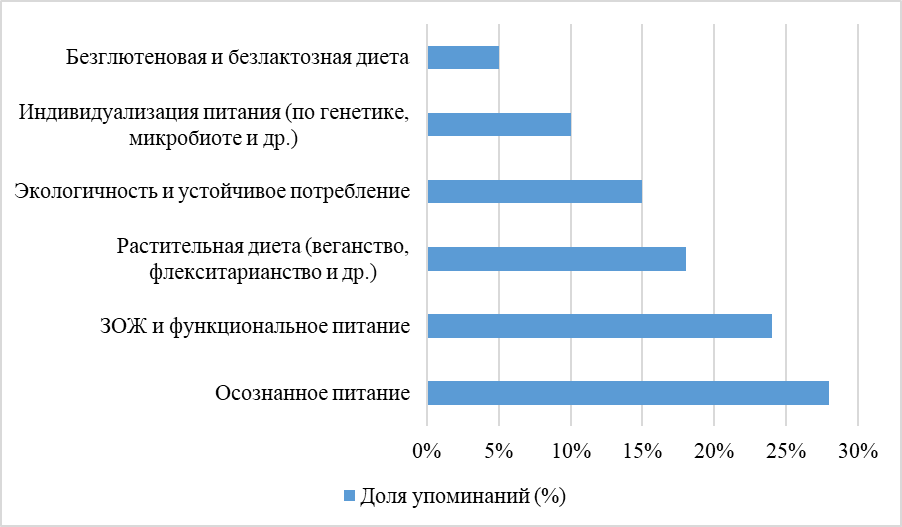

Одним из ключевых трендов стало осознанное питание, предполагающее не только внимательное отношение к составу продуктов, но и к их количеству, способу приготовления и времени приёма пищи. Эта практика получила широкую популярность в странах с высоким уровнем урбанизации и развитой системой продовольственного образования. Согласно данным за 2020 год, осознанное питание упоминается в 28% случаев среди всех зафиксированных потребительских практик, связанных с едой.

На втором месте по популярности – здоровое и функциональное питание (24%), которое включает в себя продукты, обогащённые пробиотиками, витаминами, белками растительного происхождения и другими нутриентами, способствующими улучшению физического и ментального состояния.

Рисунок 2 иллюстрирует распределение ключевых потребительских трендов в питании на основе анализа тематических публикаций, исследований покупательского поведения и отчётов пищевой промышленности за 2017–2020 гг.

Рис. 2. Современные потребительские тренды в питании (2017–2020 гг.)

Адаптация традиционных рецептов представляет собой междисциплинарный процесс, сочетающий принципы нутрициологии, гастрономической антропологии и пищевой технологии. Целью такой адаптации является сохранение культурной идентичности блюда при одновременном его приведении в соответствие с актуальными запросами потребителей, в частности – с требованиями к здоровому, экологичному и удобному в приготовлении питанию [1, с. 231].

Научные исследования последних лет подчёркивают, что одним из центральных направлений адаптации является замена традиционных ингредиентов на более современные и функциональные аналоги. Наиболее распространённой практикой является исключение или замена аллергенов (например, пшеницы, лактозы, яиц), а также продуктов животного происхождения. При этом сохраняется органолептический профиль блюда – вкус, текстура и аромат – что имеет решающее значение для потребительского восприятия.

Не менее значимым направлением является изменение технологии приготовления. В частности, традиционная жарка часто заменяется на методы с меньшим уровнем термического разрушения нутриентов, такие, как запекание, су-вид, паровая обработка или медленное томление при контролируемой температуре. Это позволяет не только улучшить питательный профиль блюда, но и сделать его более подходящим для рационов с пониженной калорийностью и ограничением насыщенных жиров.

В таблице 1 представлены ключевые стратегии адаптации рецептов и их описание.

Таблица 1

Основные стратегии адаптации традиционных рецептов

Стратегия адаптации | Описание |

Замена ингредиентов | Исключение аллергенов, продуктов животного происхождения или глютена |

Изменение технологии приготовления | Переход от жарки к запеканию, готовке на пару, су-вид и др. |

Снижение калорийности | Уменьшение содержания жира, сахара и соли без потери вкуса |

Повышение пищевой ценности | Добавление белка, клетчатки, витаминов (обогащение) |

Упрощение рецептуры | Сокращение числа шагов и времени приготовления |

Локализация под региональные вкусы | Модификация вкуса и состава в зависимости от локальных предпочтений |

Важно отметить, что успешная адаптация традиционного рецепта не должна разрушать его культурный код. Сохранение гастрономического смысла блюда, например, его связи с определённым обрядом, сезоном или местностью, повышает уровень принятия нововведений у целевой аудитории. Именно поэтому современные подходы включают в себя не только технологические изменения, но и сенситивный дизайн, при котором любое вмешательство в структуру рецепта сопровождается объяснением причин и обоснованием ценности модификации.

Практика адаптации традиционных рецептов в контексте современных гастрономических трендов всё чаще рассматривается в научной литературе как часть устойчивой продовольственной трансформации [3, с. 98]. Сохранение идентичности блюда при его функциональной модернизации требует высокой сенситивности к кулинарному коду региона и внимательного анализа целевой аудитории. В рамках эмпирических наблюдений и кейс-исследований были зафиксированы многочисленные примеры удачной адаптации, которые не только сохранили культурную узнаваемость блюда, но и обеспечили его включение в современный рацион (табл. 2).

Таблица 2

Примеры успешной адаптации традиционных рецептов

Блюдо (оригинал) | Модифицированная версия | Цель адаптации |

Кутя | Кутя с киноа, финиками и растительным молоком | Повышение пищевой ценности, безглютеновый вариант |

Оливье | Веганский оливье с тофу и соевым майонезом | Отказ от животных жиров |

Пельмени | Пельмени с соевым фаршем и безглютеновым тестом | Альтернатива при пищевой непереносимости, поддержка растительной диеты |

Борщ | Борщ с нутом и томатной пастой, без мяса | Вариант с пониженной калорийностью и без мяса |

Хачапури по-аджарски | Хачапури с безлактозным сыром и овсяным тестом | Адаптация для людей с лактозной непереносимостью и ЗОЖ-потребителей |

Несмотря на очевидные преимущества адаптации традиционных блюд к современным пищевым стандартам, данный процесс сопровождается целым рядом вызовов, системно описанных в научной литературе. Ключевые проблемы касаются не только технологических и логистических ограничений, но и глубоких социокультурных конфликтов между сохранением аутентичности и необходимостью трансформации [7, с. 10].

Одной из наиболее частых проблем является потеря аутентичности, особенно в глазах носителей локальных гастрономических традиций. Изменение даже одного ингредиента может восприниматься как утрата «истинности» блюда, что фиксируется, например, в исследованиях европейских фуд-этнологов. Особенно ярко эта проблема выражена в обществах с устойчивой культурой ритуального питания – в них модификация рецептуры способна вызвать эмоциональное и символическое отторжение.

Следующей значимой проблемой является негативное восприятие со стороны потребителей, особенно в случаях, когда адаптированные блюда внешне или по вкусу не соответствуют ожиданиям. Установлено, что около 34% опрошенных выразили недоверие к «новым версиям» знакомых рецептов, считая их менее вкусными или «поддельными».

Важным техническим вызовом остаются технологические ограничения, в частности, при замене привычных методов термообработки. Альтернативные подходы, такие как су-вид или пароконвекция, требуют наличия специализированного оборудования и обучения персонала. Это повышает входной барьер для малых и домашних производств.

На практике также выявляется проблема ограниченной доступности ингредиентов-заменителей, особенно в регионах с сезонным продовольственным снабжением. Например, заменители мяса на основе сои, горохового белка или грибов недоступны в ряде сельских территорий СНГ, что препятствует широкому распространению рецептур, адаптированных под растительное питание.

Финансовый аспект также остаётся значимым: использование органических, безглютеновых или безлактозных продуктов увеличивает себестоимость, что затрудняет массовое внедрение таких версий в учреждениях общественного питания, особенно школьного или бюджетного сегмента.

Сводка проблем представлена в таблице 3.

Таблица 3

Ключевые проблемы при адаптации традиционных рецептов

Категория проблемы | Описание |

Потеря аутентичности | Искажение культурного кода и символической функции блюда |

Негативное восприятие потребителей | Отторжение со стороны аудитории, особенно в регионах с пищевым консерватизмом |

Технологические ограничения | Необходимость новой техники, перестройки процессов и повышения квалификации |

Недоступность заменителей | Проблемы логистики и сезонности в поставках растительных аналогов |

Повышение себестоимости | Увеличение затрат из-за дороговизны специальных ингредиентов |

Сложности стандартизации | Трудности при внедрении модифицированных рецептов в массовое производство |

Успешная адаптация требует системного подхода, включающего научно обоснованную рецептурную трансформацию, предварительное тестирование целевой аудиторией и учёт экономических и технологических реалий конкретной среды.

Перспективы развития адаптации традиционных рецептов в будущем заключаются в интеграции научных достижений в области нутрициологии, биотехнологий и пищевой инженерии с культурно-историческим контекстом гастрономического наследия. Ожидается рост персонализированного питания на основе генетических и микробиомных данных, дальнейшее распространение растительных альтернатив и устойчивых ингредиентов, а также цифровизация рецептов с помощью ИИ и платформ foodtech. При этом ключевым направлением станет сохранение культурной идентичности через адаптацию, а не замену традиций [8, с. 54].

Ниже представлены рекомендации для ресторанного бизнеса, производителей и фуд-инфлюенсеров по адаптации традиционных рецептов:

- Ресторанному бизнесу – адаптировать меню с учётом ЗОЖ, веганства и пищевой непереносимости, сохраняя при этом вкусовой и культурный код блюда; предлагать альтернативы, не нарушая аутентичность.

- Производителям продуктов – развивать линейки локальных, функциональных и экологичных ингредиентов для замены традиционных компонентов; инвестировать в устойчивые упаковки и цепочки поставок.

- Фуд-инфлюенсерам – популяризировать адаптированные версии традиционных блюд через сторителлинг и культурное просвещение; акцентировать пользу, не теряя эмоциональной связи с традицией.

Эти рекомендации позволят адаптировать традиционные рецепты не только эффективно, но и с уважением к культуре, вкусам и новым запросам аудитории.

Выводы

Таким образом, адаптация традиционных рецептов к современным запросам потребителей представляет собой сложный, но перспективный процесс, способствующий не только сохранению гастрономического наследия, но и его актуализации в условиях современных реалий. Научно обоснованное изменение ингредиентного состава, способов приготовления и подачи блюда позволяет расширить его аудиторию, удовлетворяя требования к здоровью, экологичности и этической составляющей питания. Вместе с тем адаптация сопряжена с рядом вызовов – от культурного сопротивления до технологических ограничений. Будущее за гибридными моделями, в которых уважение к традиции сочетается с инновацией, а кулинарная идентичность становится частью устойчивой продовольственной стратегии.

.png&w=640&q=75)