Введение

Ядовитые вещества имеют статус объектов двойного назначения: они технологически незаменимы для целого ряда промышленных и аграрных процессов, но одновременно несут чрезвычайно высокий риск для жизни и здоровья человека, а также для окружающей среды. Подобная амбивалентность предопределяет необходимость предельно ясной, согласованной и предсказуемой системы правового регулирования их оборота. Между тем действующее законодательство демонстрирует устойчивый дефект – правовую неопределенность. Она выражается в размытости терминологии, фрагментарности нормообразования и множественности подзаконных актов неодинаковой юридической силы, нередко находящихся во взаимном противоречии. В итоге и добросовестные участники оборота, и правоприменители действуют в условиях двусмысленности, что порождает два взаимосвязанных результата: снижение способности государства предотвращать трагедии, подобные массовым отравлениям метанолом, и одновременно – риск необоснованного уголовного преследования лиц, вынужденных принимать решения при объективной нормативной неясности [3, c. 219-221; 4, с. 527-532]. Так, по данным токсикологического мониторинга, представленным Роспотребнадзором, количество зарегистрированных фактов отравления метанолом в России за последние 7 лет составляет в среднем 1000 ежегодно, из них около 800 - повлекших смерть.

С 2020 года в субъектах Российской Федерации участились случаи массового отравления граждан под видом алкогольной продукции. Только в период с июля по октябрь 2021 г. от употребления метанолсодержащей жидкости скончались 123 человека на территории республик Карелия, Мордовия, Татарстан, Чувашской Республики, Алтайского, Красноярского краев, Курганской, Ленинградской, Оренбургской, Пензенской, Свердловской, Тамбовской, Ярославской областей, г. Санкт-Петербурга.

В 2021 году следственными подразделениями Следственного комитета Российской Федерации возбуждено 111 уголовных дел об отравлениях суррогатным алкоголем, что значительно превышает уровень 2020 года (29 дел), из них 98 касались случаев употребления метанолсодержащих жидкостей. Потерпевшими от таких деяний признано более 200 человек, из которых 179 погибли [1].

Цель работы – выявить ключевые проявления и причины правовой неопределенности в регулировании оборота ядовитых веществ в Российской Федерации и выработать научно обоснованные предложения по ее преодолению.

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:

- Классифицировать базовые формы правовой неопределенности в действующих нормативных правовых актах, регулирующих оборот ядовитых веществ.

- Проанализировать влияние установленной неопределенности на правоприменительную практику, в частности на квалификацию преступлений по ст. 234 УК РФ «Незаконный оборот ядовитых веществ».

- Разработать концепцию реформирования законодательства посредством перехода от существующей модели к риск-ориентированному подходу для повышения уровня правовой определенности.

Научная новизна состоит в том, что проблема регулирования оборота ядовитых веществ рассматривается не как совокупность изолированных дефектов техники нормотворчества, а через призму основополагающего принципа правовой определенности. Предлагается авторская концепция реформы, опирающаяся на передовой опыт риск-ориентированного регулирования.

Авторская гипотеза основывается на том, что современная российская модель, основанная на статичном «списочном» подходе и множестве разрозненных подзаконных актов, выступает ключевым источником правовой неопределенности. Такая конструкция не удовлетворяет в полной мере современным вызовам и подлежит замене единым кодифицированным законом, закрепляющим дифференцированный, риск-ориентированный режим правового регулирования.

Материалы и методы

Теоретической базой исследования послужили труды ученых в области права.

Бульбачева А. А., Котяжов А. В. [2, с. 11-21] и позднее Ржанникова С. С. [9, с. 60-63] демонстрируют, что неопределённость в регулировании оборота опасных веществ порождается сочетанием бланкетных диспозиций и оценочных категорий («значительный/крупный/особо крупный размер», «общественная опасность»), и предлагают снижать коллизионность через унификацию дефиниций предмета, пересмотр количественных порогов и выравнивание терминологии между УК, КоАП и подзаконными актами, тем самым переводя «размытость» из материала состава в формализованные критерии. Мардахаев Д. П. [4, с. 527-532] системно диагностирует разнозвенность межотраслевых дефиниций и «энтропию» правоприменения по регионам, подчёркивая, что главная часть неопределённости связана с динамикой появления новых соединений и аналогов; его подход – опережающая типология предмета с процедурой временного контроля веществ, стандартизация экспертиз и создание процедур включения/исключения, делает неопределённость управляемой. Усов В. Ю. [3, с. 219-221] сравнивает режимы борьбы с незаконным оборотом сильнодействующих и ядовитых веществ с «наркотическим» режимом и демонстрирует, как различие презумпций опасности при схожей архитектуре бланкетных норм ведёт к ошибкам квалификации «пограничных» норм. Автор настаивает на сквозных дефинициях предмета и единых методиках количественной оценки, оставляя различия режимов в целеполагании контроля и модели лицензирования. Емельянов В. А. [6, с. 138-146] в историко- и международно-правовой перспективе демонстрирует, что заимствование конвенционных списков укрепляет зависимость национальных составов от внешних классификаций, тем самым институционализируя «переносимую» неопределённость, и выводит необходимость согласования терминологии УК с международными реестрами опасности. Щукин Е. А. [7, с. 24-29] прослеживает эволюцию уголовной ответственности за незаконный оборот (на материале НС/ПВ/аналогов), фиксируя циклы казуистичности и абстрактности: расширение предмета сменяется уплотнением диспозиций, а затем – новыми правовыми проблемами, что исторически воспроизводит неопределённость как побочный продукт обновления состава. Хохлов Е. Е. [8, с. 115-120] акцентирует феномен регулятивного отставания в части синтетических веществ Нового времени: научно-техническая инноватика опережает нормотворчество, из-за чего «пока нет перечня – есть окно неопределённости». Автор предлагает сочетать абстрактные охранительные нормы с быстрыми процедурами актуализации списков. Витовская Е. С. [5, с. 115-119] смещает оптику на субъекта: криминологические характеристики личности наркопреступника (зависимость, рецидив) фактически «компенсируют» нормативную неопределённость на стадиях квалификации и назначения наказания, усиливая роль оценочных элементов и вариативность санкции – вывод, существенный и для оборота ядовитых/сильнодействующих веществ. Аверина А. Ю., Круглова В. В., Мирошниченко А. Ю. [10, с. 145-153] развивают профилактико-правовой подход: предсказуемость режима достигается не только точностью дефиниций, но и устойчивостью инфраструктуры контроля (лицензирование, прослеживаемость цепочек, комплаенс), за счёт чего острота неопределённости в уголовно-правовой части снижается. Проект Федерального закона № 154146-8 [1] демонстрирует нормативную стратегию «антинепределённости» через уточнение составов и процедур, но одновременно закрепляет «двойную динамичность» бланкетных отсылок к подзаконным перечням и международным спискам, переводя значимую долю определённости в плоскость экспертиз и регламентов их обновления.

Таким образом можно сказать, что между технико-юридической линией и историко-структурной линией сохраняется методологическое напряжение – первые стремятся «закрыть» неопределённость дефинициями и порогами, вторые показывают её воспроизводимость из-за внешней динамики классификаций и инноваций. Криминологический подход добавляет нелинейность правоприменения через субъективные факторы. Профилактико-институциональная перспектива предлагает «разгрузить» уголовное право комплаенсом и прослеживаемостью. Слабо освещенными остаются: собственно токсикологические критерии разграничения «ядовитых» и «сильнодействующих» веществ в уголовно-правовом смысле (за пределами аналогий с НС/ПВ); стандартизация и верифицируемость судебно-химических методик как ключевого механизма «снятия» неопределённости; ранние процессуальные фильтры и соразмерность мер принуждения при высокой предметной неопределённости; оценка регуляторного воздействия частых обновлений перечней для хозяйственного оборота и здравоохранения. Проект № 154146-8 [1] в этой рамке работает лишь при условии сопряжённой стандартизации экспертиз и процедур актуализации списков; без этого «анти-неопределённостный» эффект норм ограничен.

Результаты

Анализ действующих норм, регулирующих оборот ядовитых веществ, демонстрирует три базовые конфигурации неопределённости: неопределённость, производную от регулирования через закрытые перечни; дефиниционную (терминологическую) неопределённость; а также коллизионную неопределённость, возникающую на стыке актов разной юридической силы и ведомственной принадлежности.

Во-первых, перечневый механизм, закреплённый в Списке ядовитых веществ, утверждённом Постановлением Правительства РФ № 964, воспроизводит устойчивые пробелы регулирования. Фиксированный характер списка не позволяет оперативно инкорпорировать новые опасные соединения, возникающие вследствие технологической эволюции, что надолго выводит их из правового охвата. Игнорирование порогов концентрации формирует диспропорции режима: раствор с минимальной долей содержания ядовитых веществ попадает под идентичные строгие требования, что и концентрат, хотя фактический риск несопоставим. Отсутствие градации по классу опасности и сфере применения ведёт к единообразному жёсткому стандарту для неодинаковых по риску веществ, нарушая принципы адресности и пропорциональности регулирования.

Во-вторых, терминологическая неопределённость обусловлена отсутствием фиксации легальных определений ключевых категорий. Так, понятие «оборот» нормативно не конкретизировано: остаётся неясным, включает ли оно кратковременное размещение на складе перевозчика либо внутрипроизводственное использование без намерения сбыта. Широкий простор административного и судебного усмотрения при таких условиях порождает волатильность квалификационных решений. Дополнительную нестабильность создаёт пересечение понятий «ядовитые вещества» и «сильнодействующие вещества», для которых предусмотрен самостоятельный перечень и специальная уголовно-правовая норма (ст. 234.1 УК РФ): перекрытие номенклатуры в обоих списках осложняет правовую оценку деяний и выбор применимой диспозиции.

В-третьих, коллизионная неопределённость вытекает из полицентричности нормотворчества: подзаконные акты Правительства, приказы Минпромторга, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, а также предписания ГОСТов и СанПиНов нередко закрепляют дивергентные, а порой взаимоисключающие требования к хранению, маркированию и перевозке одних и тех же веществ. В итоге соблюдение одной нормы оборачивается риском нарушения другой, что консервирует для хозяйствующих субъектов состояние повышенной правовой экспозиции и регуляторной неопределённости.

Выявленные разновидности правовой неопределённости непосредственно детерминируют практику применения ст. 234 УК РФ: бланкетная диспозиция делает решение зависимым от качества и внутренней согласованности подзаконного регулирования. Проблематизация доказывания состава преступления проявляется в том, что при коллизиях и внутренней несогласованности правил оборота стороне обвинения трудно установить, какая именно норма нарушена и обладает ли она надлежащей юридической силой и действием. Защита, в свою очередь, обоснованно апеллирует к неопределённости регулирования как к обстоятельству, исключающему вину: в условиях хаотической нормативной среды лицо не могло и не должно было осознавать противоправность поведения.

Имеется и противоположный риск объективного вменения: формально-логическое следование «списку» способно повлечь необоснованное осуждение – например, за нарушение режима оборота смеси с минимальной концентрацией ядовитого вещества, фактически не создающей общественной опасности. Будучи связан упоминанием вещества в перечне, суд может отвергнуть аргумент о малозначительности.

В результате правовая неопределённость действует как «маятник»: она одновременно ведёт к безосновательному прекращению дел в отношении по-настоящему опасных правонарушителей и к неправомерному привлечению к ответственности добросовестных участников оборота, оказавшихся заложниками дефектного нормативного массива.

Обсуждение

Проведённый анализ показывает, что правовая неопределённость в регулировании оборота ядов имеет не частный, а системный характер. Источник проблемы – устаревшая нормативная архитектура, утратившая соответствие современным условиям. Точечные поправки к отдельным нормам и перечням лишь репродуцируют изъян и не приводят к устойчивому результату, в связи с чем необходим пересмотр самой регулятивной парадигмы. Предлагается отказаться от редукционистского «списочного» механизма и перейти к интегрированной, риск-ориентированной системе регулирования, закреплённой в едином кодифицированном акте – Федеральном законе «Об обороте опасных химических веществ».

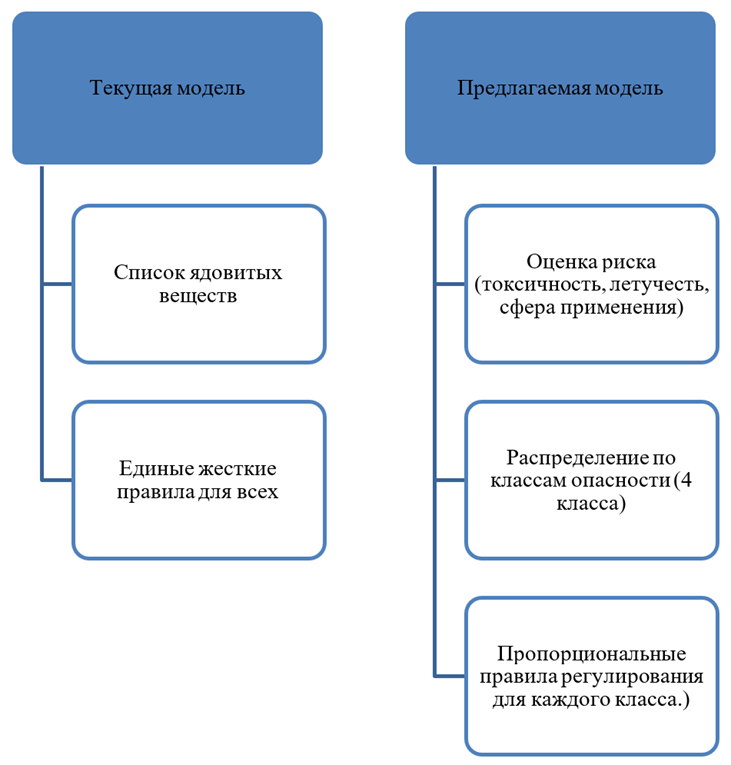

Смысловой центр инициативы – установление дифференцированных правовых режимов в зависимости от фактической степени опасности вещества и контекста его применения (рис. 1).

Рис. 1. Сравнение моделей регулирования [2, с. 11-21; 7, с. 24-29; 9, с. 60-63]

Предлагаемая конструкция предполагает многоуровневую градацию опасности, при которой для каждого класса устанавливается самостоятельный режим обращения. Далее в таблице будет продемонстрирована концепция классов опасности веществ.

Таблица

Концепция классов опасности веществ [5, с. 115-119; 6, с. 138-147; 8, с. 115-120; 10, с. 145-153]

Класс опасности | Примеры веществ | Режим правового регулирования |

1-й (чрезвычайно опасные) | Боевые отравляющие вещества, рицин | Полный запрет свободного оборота. Оборот только для государственных нужд (оборона, наука) под строжайшим контролем. |

2-й (высокоопасные) | Метанол, ртуть, цианиды | Лицензирование всех видов деятельности. Обязательная государственная система отслеживания движения (аналог ЕГАИС). |

3-й (умеренно опасные) | Некоторые промышленные кислоты, растворители | Уведомительный порядок начала деятельности. Обязательное ведение внутреннего учета и соблюдение техрегламентов. |

4-й (малоопасные) | Вещества с низкой концентрацией ядов | Соблюдение общих правил безопасности. Обязательное информирование потребителя на маркировке. |

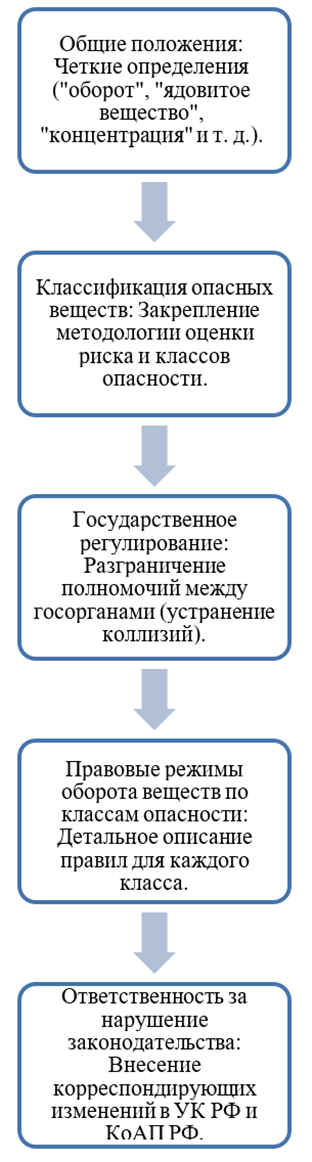

Принятие соответствующего закона обеспечит разрешение ключевых проблем, зафиксированных в ходе исследования (рис. 2).

Рис. 2. Структура предлагаемого Федерального закона

Нормативное закрепление риск-ориентированного подхода в формате единого федерального закона – единственный способ преодолеть системную правовую неопределённость. Такая архитектура придаст регулированию гибкость и соразмерность реальным угрозам и, что принципиально, сделает его ясным и предсказуемым для всех участников оборота – от промышленных гигантов до правоохранительных органов.

Заключение

Проведённое исследование позволило сформулировать ряд ключевых положений, прямо соотносящихся с поставленными задачами.

Выявлены и систематизированы базовые проявления правовой неопределённости в регулировании оборота ядов: ограниченность и инерционность «списочного» метода, терминологическая неоднозначность, а также коллизионность множества подзаконных актов.

Доказано негативное воздействие этой неопределённости на правоприменение: она затрудняет доказывание вины по ст. 234 УК РФ и одновременно порождает риск необоснованного осуждения при формально-догматическом применении дефектных норм.

Сконструирована и аргументирована модель реформы, предполагающая отказ от действующей конструкции в пользу риск-ориентированной парадигмы и кодификационное объединение регулирования в едином Федеральном законе «Об обороте опасных химических веществ». Проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» разработан во исполнение указания Президента Российской Федерации В. В. Путина от 12 декабря 2021 г. № Пр-2347 о необходимости дополнительного законодательного регулирования сферы оборота метилового спирта (метанола).

Тем самым исходная авторская гипотеза получила полное подтверждение: фрагментарное регулирование, основанное на устаревшем «списочном» принципе, выступает первопричиной правовой неопределённости.

Формирование ясной, последовательной и предсказуемой нормативной среды в столь чувствительной сфере, как оборот ядовитых веществ, – не просто вопрос законодательной техники, но и условие общественной безопасности, защиты прав граждан и устойчивого экономического развития. Предложенные изменения направлены именно на достижение этой стратегической цели.

.png&w=640&q=75)