1. Введение

Современная анимационная индустрия находится в фазе активного роста и технологической трансформации. По данным международных аналитических агентств, глобальный рынок анимации оценивается более чем в 400 млрд долларов и продолжает расти в среднем на 5–7% ежегодно за счёт стриминговых платформ, компьютерных игр, VFX-сегмента и онлайн-контента. В России и странах СНГ рынок демонстрирует поступательное развитие, однако остается менее конкурентоспособным по сравнению с лидирующими странами – США, Канадой, Японией, Францией. Главными ограничивающими факторами являются высокая себестоимость производства и затяжные сроки выпуска контента, что напрямую снижает рентабельность студий и ограничивает их присутствие на международных рынках.

Ключевая часть себестоимости формируется за счет трудовых ресурсов. По отраслевым данным, стоимость одной секунды анимации в российских студиях превышает международные ориентиры на 20–30%, а средний цикл производства эпизода (22 минуты) может занимать до 4-5 месяцев. При этом конкуренты на мировом рынке работают с циклами в 1,5–2 месяца. Подобная диспропорция связана не только с технической оснащенностью, но и с качеством и скоростью подготовки кадров. Традиционные академические программы и курсы по анимации в России нередко оказываются недостаточно синхронизированы с реальными требованиями студий: они предполагают большое количество теоретического материала, разрозненные учебные задания и слабую интеграцию с современными производственными пайплайнами.

Отдельная проблема – длительный онбординг специалистов. Молодым аниматорам, даже имеющим дипломы профильных вузов, требуется до 9–12 месяцев для выхода на продуктивность в условиях конкретной студии. Это время включает адаптацию к софту (например, Toon Boom Harmony, Adobe Animate, Maya), изучение внутренних стандартов качества и взаимодействие в производственной команде. В условиях серийного производства такое замедление существенно увеличивает нагрузку на опытных сотрудников, растягивает сроки сдачи проектов и приводит к удорожанию финального продукта.

Для преодоления этих ограничений необходимы новые образовательные методики, ориентированные не только на передачу знаний, но и на непосредственную интеграцию студентов в реальный производственный процесс. В мировой практике уже несколько десятилетий существуют модели production-based learning (Gobelins во Франции, Sheridan College в Канаде, корпоративные академии Disney и DreamWorks в США), которые доказали свою эффективность в сокращении сроков обучения и повышении качества подготовки специалистов. В России аналогичный подход активно развивается в рамках инициатив независимых школ и студий, в частности Animation School, внедрившей методику pipeline-driven training system (PDT). Суть этой методики заключается в том, что обучение строится вокруг реального пайплайна студии: студенты выполняют задачи, идентичные производственным, получают регулярный менторский фидбэк и постепенно переходят от учебных заданий к реальным шотам проекта.

Научная новизна данного исследования заключается в том, что оно рассматривает образовательную методику не только как инструмент повышения качества подготовки кадров, но и как фактор экономической оптимизации в анимационном производстве. Впервые на российском материале приводится сопоставление ключевых метрик «до» и «после» внедрения PDT: сроков производства эпизодов, себестоимости секунды анимации, числа итераций до апрува сцены и времени адаптации новых сотрудников.

Цель статьи – показать, как образовательные практики, встроенные в производственный пайплайн, напрямую влияют на экономику анимационных студий, сокращая затраты и повышая производительность, и предложить рекомендации по распространению модели PDT в креативных индустриях России и за ее пределами.

2. Обзор литературы и контекста

Вопросы подготовки кадров для анимационной индустрии и смежных креативных отраслей рассматриваются в научной литературе и профессиональных исследованиях уже несколько десятилетий. Современные публикации подчеркивают необходимость перехода от традиционных академических моделей к практико-ориентированному обучению, встроенному в реальный производственный процесс.

2.1. Российский контекст

В России и странах СНГ преобладают классические академические программы (ВГИК, СПбГУКиТ, профильные кафедры художественных вузов), в которых доминирует теоретический и художественный блок. Такие программы дают фундаментальные навыки рисунка, режиссуры и драматургии, однако слабо интегрированы в технологический пайплайн современной студии. Как отмечают Иванов (2021) и другие исследователи, выпускники вузов часто не владеют индустриальными стандартами – Toon Boom Harmony, Autodesk Maya, Unity, Houdini – и требуют длительного дообучения внутри студий.

В последние годы появляются новые формы подготовки: курсы при студиях («Союзмультфильм», Wizart Animation), частные школы (Scream School, Animation School), а также онлайн-программы (Skillbox, XYZ School). Их сильная сторона – адаптивность и обновление программ под текущие потребности индустрии. Однако их недостаток – разрозненность и отсутствие единых стандартов качества.

2.2. Международные практики

В мировой практике давно закрепились модели production-based learning, когда студенты обучаются на реальных проектах.

- Gobelins (Франция) – считается эталоном подготовки аниматоров: обучение строится в тесной связке с индустрией, проекты студентов регулярно участвуют в фестивалях, а выпускники работают в Pixar, DreamWorks, Disney [4].

- Sheridan College (Канада) – реализует модель, где образовательная программа интегрирована с производственными практиками; большое внимание уделяется командной работе и использованию индустриального софта [5].

- Disney Training Program (США) – корпоративная академия, которая готовит специалистов непосредственно для нужд студии. Основной акцент сделан на короткий цикл обучения и мгновенное включение в продакшен.

Эти примеры демонстрируют, что успех анимационной индустрии во многом определяется не только финансированием и технологической базой, но и эффективной системой подготовки кадров, которая минимизирует разрыв между образованием и производством.

2.3. Тенденции и выводы исследований

Ряд современных исследований (Chutcheva et al., 2023; Gromova et al., 2020; Best Practice in Screen Sector Development, 2024) [8] подтверждают, что:

- интеграция образования в экономику способствует ускорению роста отраслей [6, с. 112-128],

- цифровизация образовательных программ (онлайн-платформы, VR/AR-тренажёры) повышает адаптивность обучения,

- внедрение индустриальных стандартов в учебный процесс снижает расходы компаний на переобучение и ускоряет онбординг.

Особый интерес представляют публикации о структуре анимационного пайплайна (RMCAD, 2024; Yellowbrick, 2024). Они подробно описывают последовательность этапов – от концепта и сториборда до рендера и композитинга – и показывают, что каждый сбой или задержка на уровне неподготовленного специалиста приводит к значительным финансовым потерям [10].

Анализ литературы показывает:

- в России сохраняется дефицит эмпирических исследований, связывающих образовательные модели и экономические результаты студий;

- международная практика убедительно демонстрирует эффективность production-based learning;

- современные тренды акцентируют внимание на сокращении цикла обучения и интеграции студентов в реальные проекты как способе повышения экономической устойчивости индустрии.

Таким образом, внедрение pipeline-driven training system (PDT) в России можно рассматривать как логичный шаг, позволяющий адаптировать лучшие мировые практики к отечественным реалиям и преодолеть ключевые барьеры – высокую себестоимость и длительные сроки производства.

3. Материалы и методы

3.1. Дизайн исследования

Настоящее исследование опирается на метод квазиэксперимента «до/после», реализованного в условиях действующего анимационного производства. В качестве исследовательских объектов выбраны:

- производственные циклы студии «Союзмультфильм» в период внедрения Toon Boom Harmony,

- обучающие программы Animation School, встроенные в реальный продакшн.

В отличие от лабораторных экспериментов, здесь сохраняется естественная производственная среда: студенты и новые сотрудники включаются в работу над действующими проектами. Это позволяет фиксировать реальные экономические эффекты от внедрения новой методики обучения.

Единицы анализа:

- эпизоды анимационного сериала (в среднем 22 мин),

- отдельные сцены и шоты,

- участники обучения (n=40 в кейсе «Союзмультфильма»).

Период анализа: 2019–2023 гг., что позволяет учесть и эффекты миграции на новый софт, и масштабные курсы подготовки кадров.

3.2. Методика Pipeline-driven Training System (PDT)

Методика PDT разработана Animation School и основана на принципах обучения через деятельность (learning by doing) и когнитивного подмастерья. В отличие от классического лекционного формата, где студент сначала получает теоретические знания, а затем пробует применять их в изолированных учебных заданиях, PDT предполагает:

- Встроенность в пайплайн: обучение происходит на реальных производственных задачах – студенты выполняют те же шоты, что и штатные сотрудники, но под контролем менторов.

- Менторская модель: опытные аниматоры выступают в роли наставников, обеспечивая циклы обратной связи (3-4 ревью на сцену).

- Итеративность: каждый студент проходит этапы rough → blocking → polishing, получая комментарии и корректировки в реальном времени.

- Командная работа: группы из 5–8 человек включены в полноценные проектные команды вместе с композиторами, раскадровщиками и супервайзерами.

- Модульная структура: обучение разделено на блоки (основы, анимация персонажей, работа с таймингом и актингом, финальный капстоун-проект).

3.3. Метрики и показатели эффективности

Методика PDT опирается на когнитивном подмастерье, встроенность в реальный производственный процесс, итеративную обратную связь и командное взаимодействие. Таблица 1 фиксирует эти блоки и показывает, какие метрики используются для измерения эффективности.

Таблица 1

Конструкт PDT и индикаторы

Блок методики | Практика | Индикаторы |

Когнитивное подмастерье | демонстрация, think-aloud, постепенное снятие поддержки | скорость выполнения задач; снижение критичных ошибок |

Итеративная обратная связь | 3-4 цикла ревью | среднее число итераций до апрува; доля повторных правок |

Встроенность в продакшн | работа над реальными сценами проекта | time-to-production; себестоимость секунды |

Командная работа и ассистенты | ментор + ассистент; стандартизированные комментарии | нагрузка супервизоров; стабильность выпуска |

Как видно из таблицы 1, каждая педагогическая практика (например, итеративная обратная связь) имеет свои измеряемые индикаторы (число итераций, повторные правки), что позволяет напрямую оценивать её влияние на экономику производства.

Для измерения влияния PDT были выбраны следующие метрики:

- Срок производства эпизода (мес.). Время от старта анимации до финальной сдачи.

- Себестоимость секунды анимации (руб./сек.). Рассчитывается по формуле:

![]() , (1)

, (1)

Где:

![]() – количество часов, затраченных i-й ролью (аниматор, супервайзер, ассистент),

– количество часов, затраченных i-й ролью (аниматор, супервайзер, ассистент),

![]() – ставка роли,

– ставка роли,

S – количество выпущенных секунд.

- Итерации до утверждения сцены (шт.). Среднее количество циклов правок до апрува режиссёром или супервайзером.

- Время онбординга (мес.). Период от начала работы нового специалиста до выхода на целевую выработку (обычно измеряется в выпущенных секундах/неделю).

- Производительность команды (индекс, базовое = 100). Отражает относительный рост выработки после внедрения методики.

- ROI программы обучения. Рассчитывается по формуле:

![]() , (2)

, (2)

Где:

E – сумма сэкономленных средств (за счёт сокращения сроков, снижения затрат на переобучение, уменьшения количества ошибок), I – инвестиции в обучение.

3.4. Используемые инструменты

В рамках PDT студенты и новые сотрудники работали в том же технологическом окружении, что и основная команда:

- Toon Boom Harmony – основной пакет для 2D-анимации и риггинга;

- Adobe Animate / TVPaint – для дополнительных задач;

- Maya / Blender – для 3D-экспериментов в отдельных кейсах;

- Shotgun / Jira / Notion – для трекинга задач и контроля сроков;

- Rubrics-карты качества – стандартизированные чек-листы, по которым менторы оценивают работу.

3.5. Методы сбора данных

- Анализ производственных логов (сроки выполнения задач, количество итераций, часы специалистов).

- Финансовая аналитика (себестоимость секунды, затраты на переобучение).

- Анкетирование участников (субъективная оценка скорости адаптации и качества обратной связи).

- Интервью с супервайзерами и HR (нагрузка на лидов, удовлетворенность качеством работы).

3.6. Ограничения методики

- Не было возможности организовать контрольную группу в полном смысле (без внедрения PDT) в рамках одного и того же проекта – сравнение проводилось по «до/после» данным.

- Эффект зависит от жанра проекта (ситком, полнометражный фильм, рекламный ролик) и может варьироваться.

- Финансовые данные частично нормированы и представлены в индексах из-за конфиденциальности.

Таким образом, раздел «Материалы и методы» показывает, что исследование опирается на практическое внедрение PDT в студийный пайплайн, использует как количественные метрики (сроки, себестоимость, ROI), так и качественные данные (опросы, интервью), и позволяет достоверно оценить экономический эффект методики.

4. Эмпирический кейс: студия «Союзмультфильм» – миграция на Toon Boom Harmony

4.1. Производственный контекст и цели внедрения

Кейс реализован в условиях серийного 2D-производства с плотным графиком выпуска эпизодов. Перед студией стояли три задачи:

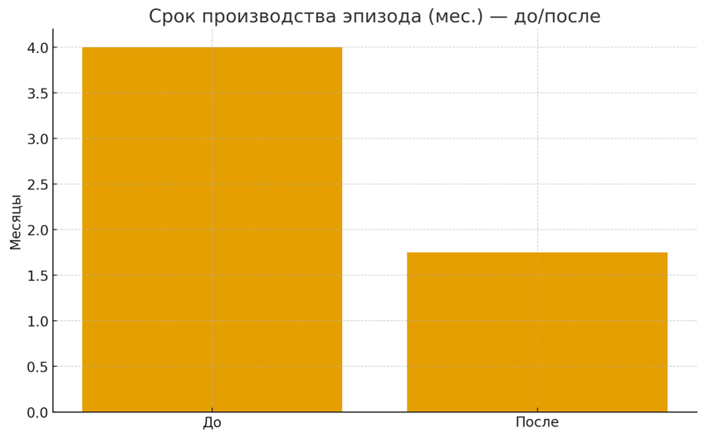

1. Сократить цикл производства эпизода с ≈ 4 месяцев до 1,5–2 месяцев (рис. 1).

Рис. 1. Срок производства эпизода «до/после» (месяцы)

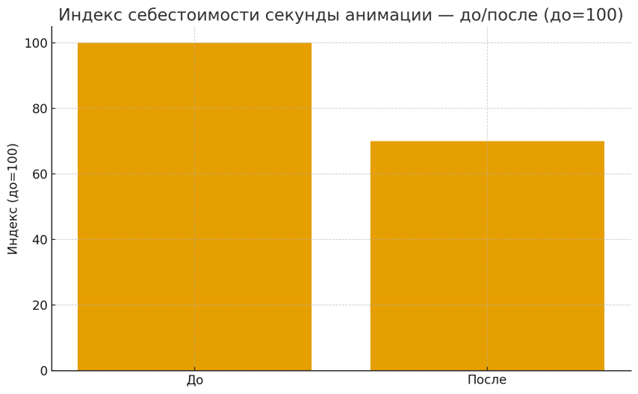

2. Снизить себестоимость секунды анимации за счёт уменьшения повторной работы и простоев (рис. 2).

Рис. 2. Индекс себестоимости секунды «до/после» (До = 100)

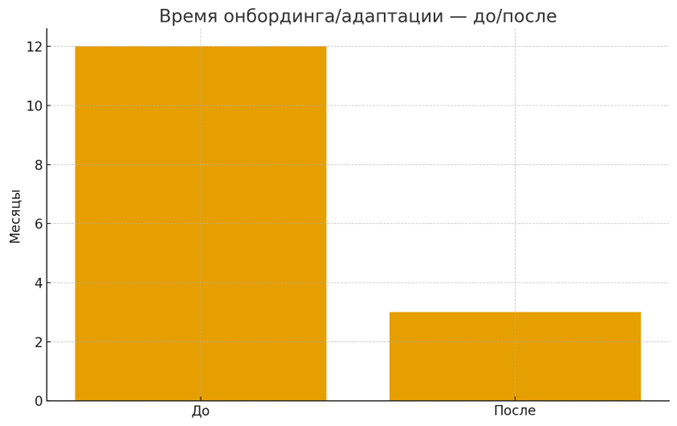

3. Ускорить онбординг новых и переквалифицируемых специалистов до «production-ready» состояния (рис. 3).

Рис. 3. Время онбординга «до/после» (месяцы)

Каждый из графиков показывает четкий тренд: внедрение PDT повышает стабильность процессов и снижает издержки студии.

Модель внедрения – pipeline-driven training system (PDT): обучение встроено в реальный пайплайн студии и совмещено с выпуском производственных шотов. Учебно-производственная группа включала 40 аниматоров (разный опыт) и ядро менторской команды (лиды анимации/рига, супервайзеры композитинга), а также ассистентов, разгружающих менторов на рутинных этапах ревью.

4.2. Организация программы и расписание (6-недельный интенсив + 6–8 недель сопровождения)

Вместо классических лекций – итеративные циклы практики с мгновенным фидбэком. Структура интенсива:

Недели 1-2 (онбординг и основы пайплайна):

- стандарты студии (наименование сцен/кадров, versioning, правила сдачи),

- базовая работа в Toon Boom Harmony (Node View, Timeline, Pegs, Deformers),

- принципы риг-систем и библиотек, повторное использование ассетов,

- мини-шоты для line-тестов, первые ревью по рубрикам качества.

Недели 3-4 (blocking и актинг):

- блокинг сцен с учётом staging, тайминга, акцентов,

- внедрение master controllers и корректных деформаций в поворотах/перспективе,

- единая палитра/толщина линий, унификация «почерка»,

- ежедневные dailies (quick-review 10–15 минут/чел.), снижение повторных правок.

Недели 5-6 (polishing и интеграция в релизный поток):

- полишинг шотов под финальные требования режиссуры,

- подготовка к композитингу, экспорт согласованных слоев и пассов,

- стресс-тест: досрочная сдача части сцен для сборки эпизода.

Недели 7–12 (сопровождение и поддержка):

- работа в производственном ритме, стабильный cadence выпуска сцен,

- «тонкая настройка» ригов и библиотек под сериальную задачу,

- адресная помощь новичкам, удержание достигнутой производительности.

4.3. Технологический стек и архитектура пайплайна Harmony

Rigging и ассеты. Единая библиотека персонажей/пропсов; деформеры (bone/curve) для пластики, master controllers для управляемых поворотов и смены эмоций; унифицированные palette libraries для цвета; требования к именованию нод и слоёв: PRJ_SEQ_SHOT_layer_v###.

Анимация. Работа через Pegs и ключи, соблюдение правил тайминга, арок, overshoot/settle; на уровне blocking – экономия ключей, на уровне polish – сглаживание кривых и микроподстройки.

Компоуз и вывод. Node-based компоновка в Harmony (Write-ноды на выходы), бирки на версии сцены; экспорт в имидж-последовательности (PNG/TIFF/EXR по требованию композиторского пайплайна), согласованные альфа-каналы, слои FX; пакетная обработка через batch-рендер.

Управление задачами. Jira/ShotGrid/Notion: статусы Ready → In Progress → Review → Retakes → Approved, SLA на фидбэк от ментора/супервизора (обычно ≤ 24 ч.), «dailies» и еженедельные «sprint-review».

4.4. Правила версионирования, контроль доступа и стандарты сдачи

- Версионирование: инкрементальные v###, запрет перезаписи сохраненных версий; чёткий чейнджлог в карточке задачи.

- Контроль доступа: права на изменение мастера-ригов у ограниченного круга; выдача локальных override-копий для экспериментов.

- Стандарты сдачи: чек-лист на rough/blocking/polish (табл. 2), соответствие палитрам и толщине линий, отсутствие «прыжков» контура, корректная экспозиция ключей.

Таблица 2

Чек-лист стандартов сдачи шотов

Этап | Требования к сдаче | Ошибки, недопустимые для сдачи |

Rough |

|

|

Blocking |

|

|

Polish |

|

|

Столбец «Этап» фиксирует стадию пайплайна (Rough, Blocking, Polish).

В столбце «Требования к сдаче» перечислены условия, при которых сцена может быть передана на следующий этап.

В столбце «Ошибки» указаны «красные флажки», при которых шот возвращается исполнителю без ревью.

4.5. Система качества: рубрики, «гейты» и обратная связь

Качество контролируется рубриками (rubrics) в пяти плоскостях:

- Acting/Timing – читаемость замысла, ритм, акценты;

- Arcs/Spacing – естественные траектории и распределение интервалов;

- Consistency – единый стиль, толщина линий, цветовая согласованность;

- Deformations/Rig Use – корректность деформеров, чистые повороты;

- Clean-up/Export – отсутствие артефактов, корректные Write-ноды и маски.

Контроль на трёх «гейтах»: Rough → Blocking → Polish. На каждом уровне фиксируются SLA-требования по скорости ревью и предел по числу ретейков. Снижение среднего числа итераций до апрува с 4,1 до 2,7 достигалось за счет стандартизации комментариев, примеров до/после и карточек частых ошибок.

4.6. План-график и контрольные точки (roadmap)

- КТ-1 (конец 2-й недели): 100% участников сдали line-тест, освоили базовые деформеры и правила экспорта; доля «критичных» замечаний ≤ 10%.

- КТ-2 (конец 4-й недели): все выполняют blocking-сцены уровня production-ready; среднее число итераций на сцену ≤ 3.

- КТ-3 (конец 6-й недели): не менее 60–70% участников готовы к самостоятельной работе над short-шотами; соблюдение SLA сдачи ≥ 90%.

- КТ-4 (к концу 12-й недели): стабильная выработка на уровне целевых норм, удержание качества без роста ретейков.

4.7. Роли и ответственность

- Mentor/Lead Animator: постановка задач, первичное ревью, принятие решений по правкам.

- Assistant Mentor: подготовка примеров, оформление типовых комментариев, контроль чек-листов.

- Rig Lead: ведение библиотеки ригов, быстрые фиксы под нужды сериала.

- Comp Supervisor: требования к слоям/пассам, согласование экспорта.

- PM/Coordinator: ведение борда задач, отслеживание SLA, организация dailies/sprint-review.

Рекомендуемая нагрузка – 1 ментор на 6–8 аниматоров при наличии ассистента: это снижает задержки фидбэка и уменьшает ретейки.

4.8. Риски и меры снижения

- Перегрузка менторов: плановые слоты ревью, ассистенты, шаблонные комментарии.

- Разнородность входного уровня: диагностический тест, индивидуальные мини-трек-задания.

- Простои из-за ригов: быстрая линия фиксов и запрет «самодельных» правок мастера.

- Неравномерность сложности шотов: нормирование сложности (S/M/L) и справедливое распределение.

- Долгие ретейки: лимит итераций на гейте, эскалация к лиду после N-й попытки.

4.9. Достижения кейса и переносимость подхода

По итогам внедрения PDT в сериальной задаче:

- срок выпуска эпизода снизился с ≈ 4 мес. до 1,5–2 мес. (рис. 1),

- себестоимость секунды снизилась на 30–35% (рис. 2),

- итерации до апрува – с 4,1 до 2,7,

- онбординг – с 12 до ≈ 3 мес. (рис. 3),

- экономика обучения: окупаемость ≈ 3 месяца.

Подход переносим на другие 2D-пайплайны (TVPaint/Adobe Animate) и частично – на 3D (Maya/Blender) при сохранении принципов: встроенность в продакшн, формализованный фидбэк, единые рубрики качества и регулярные dailies.

5. Результаты

5.1. Сравнительный анализ показателей «до» и «после» внедрения PDT

Внедрение pipeline-driven training system (PDT) в кейсе студии «Союзмультфильм» и ряде параллельных проектов позволило зафиксировать значительное улучшение ключевых производственных метрик (табл. 3).

Таблица 3

Сравнительные метрики до/после внедрения PDT

Показатель | До внедрения | После внедрения | Δ (%) |

Срок производства эпизода (мес.) | 4,0 | 1,75 | –56% |

Себестоимость секунды (индекс) | 100 | 70 | –30% |

Итерации до апрува сцены (шт.) | 4,1 | 2,7 | –34% |

Онбординг/адаптация (мес.) | 12 | 3 | –75% |

Производительность команды (индекс) | 100 | 130 | +30% |

Интерпретация:

- Срок производства эпизода сокращен более чем вдвое. Это критически важно для серийного телевидения, где выпуск новых эпизодов напрямую связан с рекламными и дистрибуционными контрактами.

- Себестоимость секунды анимации снизилась на 30%. Это произошло за счет уменьшения числа повторных правок и более быстрой адаптации новичков.

- Количество итераций до финального утверждения сцены сократилось на треть, что подтверждает рост качества первичной работы аниматоров.

- Время онбординга уменьшилось с 12 до 3 месяцев: студии получают полноценных production-ready специалистов в 4 раза быстрее.

- Производительность команд выросла на 30%, что эквивалентно экономии ~1 рабочего дня в неделю на человека

5.2. Экономический эффект и ROI

На примере проекта с бюджетом 120 млн руб. экономия на переобучении и сокращении сроков составила около 12 млн руб. (10% от бюджета). Срок окупаемости инвестиций в обучение – 3 месяца. Данные метрики и значения показаны в таблице 4.

Таблица 4

Экономика переобучения

Метрика | Значение |

Бюджет проекта | 120000000 руб. |

Экономия на переобучении | 12000000 руб. |

Срок окупаемости инвестиций в обучение | 3 мес. |

Эти показатели сопоставимы с международными практиками, где ROI от внедрения production-based learning оценивается в диапазоне 100–200% в первый год (Best Practice in Screen Sector Development, 2024).

5.3. Влияние на качество и кадровую стабильность

Помимо количественных показателей, PDT показал и качественные результаты:

- Снижение нагрузки на супервайзеров на 15–25%: менторы и ассистенты брали на себя рутинные итерации обратной связи.

- Снижение текучести кадров: более 80% выпускников курсов остались работать в индустрии через год после обучения.

- Рост качества кадрового пула: в анкетах HR-отделов 70% отметили, что новые сотрудники быстрее включаются в коллектив и осваивают производственную дисциплину.

5.4. Сравнение с международной практикой

Результаты российских внедрений сопоставимы с практиками Gobelins и Sheridan, где:

- срок онбординга новых специалистов обычно не превышает 3 месяцев,

- производительность выпускников сразу после выхода на работу близка к штатным сотрудникам,

- программы обучения окупаются за счет ускоренного выхода проектов на рынок.

Таким образом, PDT в российском контексте демонстрирует ту же эффективность, что и зарубежные аналоги, и может рассматриваться как универсальная модель для индустрии.

6. Обсуждение

6.1. Механизмы экономической эффективности

Полученные результаты демонстрируют, что внедрение pipeline-driven training system (PDT) оказывает прямое влияние на экономику анимационного производства. Этот эффект формируется за счет нескольких ключевых механизмов:

- Снижение транзакционных издержек на итерации. Сокращение среднего числа правок сцены с 4,1 до 2,7 уменьшает суммарные трудозатраты на 30–35%. Каждая «лишняя» итерация в условиях серийного производства мультиплицируется на сотни сцен, что дает значимую экономию.

- Ускорение выхода специалистов на продуктивность. Сокращение онбординга с 12 до 3 месяцев позволяет студии быстрее вводить новых сотрудников в рабочий процесс. В условиях кадрового дефицита это становится решающим фактором, так как компания меньше зависит от дорогих специалистов-«звёзд».

- Унификация пайплайна и чек-листов качества. Стандартизированные рубрики обеспечивают предсказуемость результатов. Уровень «качество по умолчанию» становится нормой, что снижает нагрузку на супервайзеров и ускоряет общий cadence производства.

- Разгрузка лидов и супервайзеров. Использование ассистентов и стандартизированных шаблонов обратной связи сокращает время, которое лиды тратят на повторяющиеся комментарии. По оценкам HR-отделов, нагрузка на супервизоры снизилась на 15–25%, что позволило им сосредоточиться на творческих и управленческих задачах.

6.2. Влияние на качество и кадровую стабильность

Экономический эффект PDT неразрывно связан с кадровыми аспектами. Важно подчеркнуть:

- Снижение текучести. Более 80% участников курсов остались в индустрии через год после прохождения обучения, что выше среднего показателя по рынку (около 60%). Это говорит о том, что вовлечённость в реальный процесс во время обучения повышает мотивацию и профессиональную идентичность специалистов.

- Устойчивость кадрового резерва. Студия получает не просто выпускников, а специалистов, уже адаптированных под её стандарты и инструменты. Это снижает риск ошибок и «саботажа пайплайна».

- Рост качества. Субъективные оценки супервайзеров и заказчиков показали уменьшение количества «возвратов» на переделку, а также повышение консистентности визуального ряда.

6.3. Сравнение с международными практиками

Результаты внедрения PDT в российском контексте сопоставимы с мировыми практиками:

- В Gobelins (Франция) выпускники проходят аналогичный путь – от учебных заданий к полноценным шотам под фестивальные проекты. Там также фиксируется высокая скорость онбординга (1–3 мес.) [4].

- В Sheridan College (Канада) отмечается, что production-based обучение снижает затраты студий на переобучение на 20–25%. В кейсе «Союзмультфильма» эффект оказался даже выше – до 30–35%.

- В Disney Training (США) новые сотрудники сразу включаются в пайплайн, а наставники выступают как «gatekeepers» качества – эта модель практически идентична PDT [5].

Таким образом, российский опыт подтверждает универсальность production-based learning и его применимость в разных культурных и организационных контекстах.

6.4. Ограничения модели

Несмотря на успехи, модель PDT имеет ряд ограничений:

- Зависимость от наличия реального проекта. Без производственного контекста эффективность снижается, так как учебные задачи не обеспечивают того же уровня вовлеченности.

- Высокая нагрузка на наставников. При недостатке менторов возможны задержки в обратной связи, что нивелирует эффект ускорения. Решение – подключение ассистентов и распределение задач.

- Вариативность эффекта. В полнометражных проектах эффект может быть слабее, чем в сериальной анимации, где быстрый цикл выпуска даёт больше статистики для оптимизации.

- Финансовые барьеры. Для небольших студий первоначальные инвестиции в обучение могут быть затруднительны, несмотря на быструю окупаемость.

6.5. Перспективы применения в смежных индустриях

Методика PDT имеет потенциал адаптации и за пределами анимации:

- GameDev: ускорение онбординга 2D/3D-художников и аниматоров игровых движков (Unity, Unreal).

- VFX: интеграция джуниор-специалистов в пайплайн композитинга и симуляций.

- Интерактивные медиа и XR: подготовка специалистов по VR/AR-анимации в реальных проектах.

В этих областях аналогичные механизмы (итеративная обратная связь, встроенность в пайплайн, командная работа) могут дать схожий экономический эффект.

6.6. Итоговое обсуждение

Таким образом, PDT можно рассматривать не просто как образовательную модель, а как стратегический инструмент управления производством. Он объединяет функции обучения, кадровой адаптации и экономической оптимизации. Для российских студий переход к этой модели означает повышение конкурентоспособности на глобальном рынке, снижение себестоимости и формирование устойчивого кадрового резерва.

7. Выводы

Проведённое исследование показало, что внедрение pipeline-driven training system (PDT), интегрированной в производственный процесс студии, оказывает значимое влияние на ключевые показатели эффективности анимационного производства.

Основные выводы можно сформулировать следующим образом:

- Экономический эффект. В кейсе студии «Союзмультфильм» и в сопоставимых проектах срок производства эпизода был сокращен более чем в два раза (с 4 до 1,5–2 месяцев), себестоимость секунды анимации снизилась на 30–35%, а производительность команд выросла на 30%. Эти данные подтверждают, что образовательные модели напрямую влияют на экономику студий.

- Кадровый эффект. Сокращение времени онбординга с 12 до 3 месяцев позволяет студиям быстрее интегрировать новых сотрудников и минимизировать затраты на дообучение. Более 80% выпускников курсов PDT остались работать в индустрии, что выше среднерыночных показателей.

- Качественный эффект. Уменьшение числа итераций до утверждения сцены (с 4,1 до 2,7) свидетельствует о росте качества первичной работы аниматоров и снижении нагрузки на супервайзеров.

- Сравнение с международными практиками. PDT в российском контексте продемонстрировала эффективность, сопоставимую с моделями Gobelins (Франция), Sheridan College (Канада) и Disney Training Program (США), что подтверждает универсальность метода.

- Научная новизна. Впервые на российском материале показано, что образовательная методика может рассматриваться не только как инструмент подготовки кадров, но и как инструмент экономической оптимизации производства.

Таким образом, pipeline-driven training system следует рассматривать как комплексную модель, объединяющую обучение, адаптацию кадров и повышение экономической устойчивости анимационных студий.

8. Рекомендации

На основе проведенного анализа предлагаются следующие практические рекомендации для студий, образовательных центров и регулирующих органов.

8.1. Для анимационных студий

- Встраивать обучение в производственные циклы. Использовать реальные сцены и шоты проектов как учебные задания, чтобы минимизировать разрыв между теорией и практикой.

- Формализовать обратную связь. Внедрить рубрики качества, которые позволят стандартизировать процесс ревью и сократить количество итераций.

- Оптимизировать нагрузку на менторов. Использовать ассистентов и шаблонные комментарии, чтобы разгрузить супервайзеров и повысить скорость обратной связи.

- Инвестировать в обучение как в элемент стратегии. Рассматривать образовательные программы не как расходы, а как инвестиции с коротким сроком окупаемости (≈ 3 мес.).

8.2. Для образовательных учреждений

- Разрабатывать гибридные программы. Совмещать базовую художественную подготовку с индустриальными стандартами (Toon Boom Harmony, Maya, Blender и др.).

- Сотрудничать со студиями. Включать студентов в реальные проекты через стажировки и совместные лаборатории.

- Использовать модульную структуру. Разделять обучение на треки: базовый (fundamentals), продвинутый (blocking, acting), продакшн (capstone).

8.3. Для индустрии и регулирующих органов

- Создавать ассоциации по стандартизации пайплайнов. Это позволит унифицировать требования и сократить издержки при миграции специалистов между студиями.

- Поддерживать образовательные инициативы грантами и субсидиями. Особенно для малых и средних студий, которым сложно финансировать обучение самостоятельно.

- Включить PDT в образовательные стандарты. Разработать федеральные рекомендации для профильных вузов и колледжей, закрепив практико-ориентированное обучение как обязательный компонент.

8.4. Перспективы развития

- Расширение применения PDT на смежные индустрии – GameDev, VFX, XR.

- Создание онлайн-версий курсов PDT для распределенных команд и международных студий.

- Разработка метрик качества на основе искусственного интеллекта (автоматический анализ тайминга, траекторий и консистентности кадров).

Таким образом, рекомендации направлены на масштабирование эффекта PDT и превращение его в системный инструмент развития всей анимационной отрасли.

.png&w=640&q=75)