Введение

Свадебная фотография в последние годы приобретает не только мемориальный, но и художественно-выразительный характер. Пары и фотографы обращаются к эстетике классического искусства, чтобы придать снимкам глубокий смысл и красоту. Интерес к ренессансному наследию в свадебных портретах очевиден: многие композиции отсылают к аллегорическим и светотеневым приемам мастеров Возрождения. Однако систематического анализа того, как именно принципы ренессансной живописи переходят в современную фотографию, практически не проводилось.

Цель исследования – выявить и описать основные художественные приемы итальянского Возрождения, которые переосмысляются и используются при создании современных свадебных портретов. Задачи:

- Изучить характерные композиционные принципы и колористические особенности ренессансной живописи, применительно к портрету.

- Сопоставить выявленные визуальные принципы с примерами современной свадебной фотографии, выявив сходства и расхождения.

- Определить, какие символические детали переносятся в свадебные портреты для формирования глубинного эмоционального воздействия.

Постановка проблемы. В большинстве практических рекомендаций по свадебной съемке учитываются технические аспекты (свет, ракурс, постановка), но практически не анализируются историко-культурные корни и эстетические ориентиры, идущие от живописи Высокого Возрождения. Это препятствует целостному пониманию художественного потенциала свадебных портретов.

Новизна работы связана с тем, что исследование впервые подробно рассматривает, как именно мотивы ренессансных картин синтезируются с задачами современной свадебной съемки, раскрывая не только визуальную сторону вопроса, но и культурно-символическое содержание, связанное с элементами костюма, жестов и компоновки кадра.

Материалы и методы

Для проведения исследования были привлечены различные литературные и визуальные источники, а также произведения живописи, фотографии и научные статьи. В частности, Е. Г. Шемшуренко [6, с. 58-72] в своей работе рассмотрел обобщающие свойства фотографической композиции, уделив особое внимание взаимодействию цветов и линий в кадре. С. Бородина [1, с. 45-60] изучала специфику портретного жанра, используя пример голландско-фламандской школы, что помогло сформировать общее понимание исторической эволюции живописных традиций. В. Н. Захарова [3, с. 150-165] акцентировала внимание на культовом аспекте женского образа в искусстве Ренессанса, благодаря чему стало возможным связать свадебные портреты с глубинными культурно-символическими корнями. Е. Н. Гурова [2, с. 120-135], исследуя «ренессансную мадонну», подчеркнула онтологические и антропологические основы ренессансной живописи, что оказалось важным при анализе духовно-символического наполнения свадебных изображений. Н. В. Махно [4, с. 35-50], посвятивший внимание групповой семейной портретной традиции, помог вычленить черты, передающиеся от позднесредневековых форм портрета к новым реалиям эпохи Возрождения. Е. А. Черняк [5, с. 77-92], анализируя детский портрет в европейской живописи, заострила вопрос о тесной связи повседневной реальности и жанра портрета, послужившей дополнительным аргументом в рассмотрении бытовых аллюзий в свадьбах. Е. В. Яйленко [7, с. 112-127] исследовал аллегорические портреты «красавиц» у итальянских мастеров, подчеркнув, каким образом в них формируется идеализированный женский образ. Наконец, А. Н. Яныкина [8, с. 89-103] осветила фамилистические тенденции в культуре Возрождения, продемонстрировав, как семейные ценности влияли на художественные практики, что напрямую отражается в репрезентации супружеского союза.

Для написания статьи использовался сравнительный метод, позволивший сопоставить ренессансные композиционные принципы с современными фотообразами; историко-описательный, обеспечивший анализ культурных контекстов; а также иконографический подход, позволивший разъяснить символику жестов и аксессуаров в обоих типах визуальных произведений.

Результаты

Проведенный анализ визуальных и текстовых материалов позволил выявить художественную специфику ренессансных принципов в создании композиции свадебного портрета. Детальное сопоставление атрибутов, колористических решений и пространственных построений демонстрирует прямую преемственность и творческое переосмысление живописных форм XV–XVI столетий. Благодаря выявленным живописным приемам Высокого Возрождения, в том числе принципу уравновешенности, гармоническому сочетанию тональных переходов и точному акцентированию взаимосвязи фигур внутри общего пространства, свадебная фотография получила дополнительное изобразительное обоснование для формирования символического восприятия супружеского союза. Особенно значимым оказалось стилистическое заимствование композиционных схем и подбор изобразительных элементов, связанных с культурой портретирования эпохи Ренессанса, что стимулирует осмысление внутренних (семейных и духовных) связей внутри пары.

В ходе работы были изучены живописные образцы с акцентом на анализе трех произведений, которые дополняют картину формирования традиций в визуализации свадебных портретов. Первым примером послужил «Портрет четы Арнольфини» Яна ван Эйка (рис. 1), в котором художник предложил целый набор характерных свадебных символов. Как отмечено в одном из исследований, «многие символы – зеркало, собака, зажженная свеча, цветущая вишня за окном, апельсины, скульптурная миниатюра святой Маргариты, свадебное платье молодой супруги купца – являются атрибутами супружеской верности» [8, с. 89-103]. Набор предметов внутри пространства картины, зеркальная перспектива и свободное место вокруг фигур выделяют торжественность заключения брака и характерную для Голландии того периода ориентацию на внимательное воссоздание бытовых реалий.

Рис. 1. «Портрет четы Арнольфини» Ян ван Эйк и пример свадебной фотографии

Вторым объектом исследования стал «Портрет Джованны Торнабуони» Доменико Гирландайо (рис. 2), в котором строгий боковой поворот фигуры и обилие тонкой декоративной орнаментики подчеркивают застылое достоинство молодоженов. Сдержанный колорит и геометрически выверенное построение пространства придают общей композиции классическую уравновешенность, создавая иллюзию почти скульптурной неизменности облика. Подобные же приемы можно наблюдать при создании некоторых современных свадебных фотографий, в которых используется боковой ракурс, ровный нейтральный фон и сдержанные темные тона в одежде, подчеркивающие ритмичность силуэтов.

Рис. 2. «Портрет Джованны Торнабуони» Доменико Гирландайо и пример свадебной фотографии

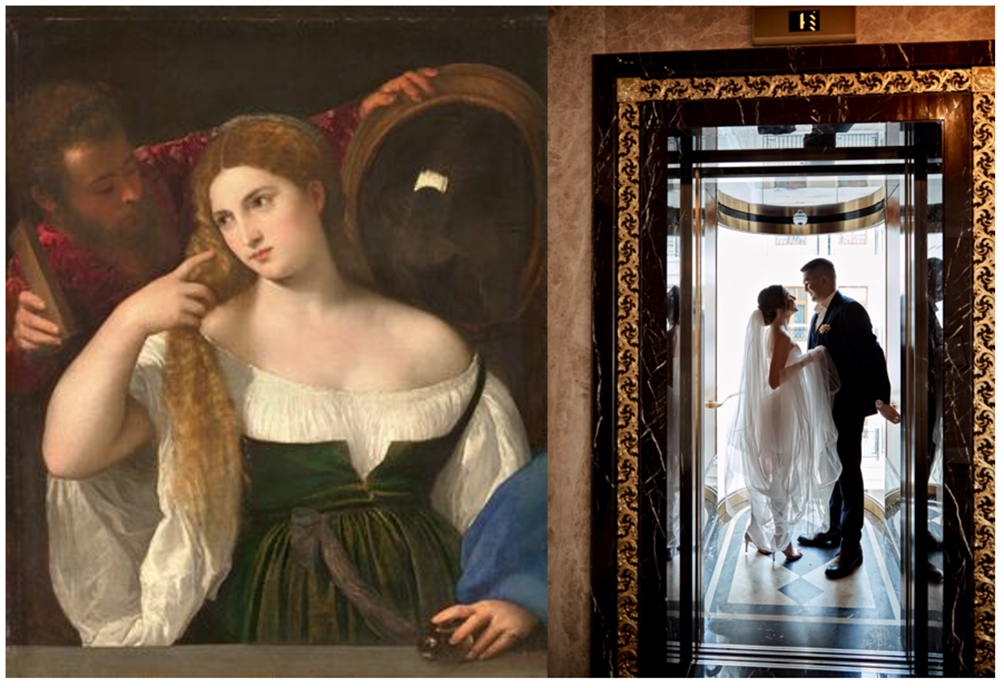

Третьим наглядным материалом для сравнительного анализа оказался шедевр Тициана «Женщина перед зеркалом» (рис. 3). Несмотря на то, что сюжет картины лежит в области мифологической интерпретации, она претендует на типологическую близость к отдельным элементам свадебного жанра. Виден яркий акцент на женской фигуре, выразительные цветовые контрасты, локальные красные тона и мягкие золотисто-коричневые переходы, подчеркивающие телесную фактуру [7, с. 112-127]. Аналогичные методы цветовой диалогичности и привлечения зрительского взгляда к главным мотивам позднее стали использоваться в фотографии: периферийное размывание фона или градуальные переходы к центру кадра, где располагаются жених и невеста, перекликаются с тициановским принципом постепенного «втягивания» зрителя в интимное пространство женского образа.

Рис. 3. «Женщина перед зеркалом» Тициан и пример свадебной фотографии

Помимо сопоставления с художественными образцами, анализ тенденций свадебной фотографии подтвердил наличие развитой изобразительной программы в большинстве ее современных версий. Концептуальные черты включают выбор умеренно насыщенных колористических решений, когда внимание акцентировано на женском или парном портрете, проработку светотеневых переходов, отсылающих к стилистике Высокого Возрождения [3, с. 150-165]. Составленные визуальные ряды неизбежно вызывают ассоциацию с традициями итальянских школ, использовавших строгое уравновешенное построение: четкое сосредоточение на главных фигурах с направленными друг на друга взглядами, спокойное распределение тканевых складок в области одежды и полутонов вокруг экспрессивно проработанных рук.

Сравнительная характеристика произведений, созданных в разные эпохи, продемонстрировала трансформацию понимания композиционного центра [6, с. 58-72]. В ренессансной живописи доминировал человек, модель осознавалась как абсолютно самостоятельный элемент, к которому устремлялась вся художественная энергия. Аналогичный принцип прослеживается в авторской свадебной фотографии, где акцент на женихе и невесте сочетается с второстепенными деталями – фрагментами интерьера, драпировками, флористическими элементами. Тем самым возникла вариативность передачи символических значений через атрибуты: букет, отражение в зеркале, игра света на кольцах, детали костюма. Метод системного сопоставления выявил преемственные связи, укрепив предположение, что ренессансные формулы, связанные с гармоничным уравновешиванием и тщательно выстроенным световым решением, имеют непосредственное продолжение в современном свадебном фотоискусстве.

Выбор техники кадрирования и ракурса на фоне упомянутых живописных параллелей знаменует расширение художественных возможностей съемки. Одним из итогов проведенного сравнения служит подтверждение мнения, что многие фотографы переходят к более сложной контра- или полудиагональной компоновке, при которой пара располагается не в строгом центре, а в живописном смещении [4, с .35-50]. По аналогии с ренессансными работами гармонично вводятся ритмические детали: архитектурные линии, ступени, украшенные росписью потолки, что приближает свадебную фотографию к классической живописной традиции.

Фактический материал, собранный из проанализированных художественных и литературных источников, показывает, что преображенные принципы Высокого Возрождения находят отражение в композиции современной свадебной съемки, где важны локальный колорит, мягкая моделировка света, атмосферная среда и организованные крупными массами архитектурные фрагменты [2, с. 120-135]. Проведенная работа демонстрирует постепенное слияние ренессансных методик со специфическими чертами фотографии новейшего времени. Как итог стало формирование особого визуального языка, где основной объект – жених и невеста – выступает эмблемой объединения через красоту, обогащенную пластическими и символическими наработками искусства XVI века.

Обсуждение

Известно, что возрождение интереса к ренессансным композиционным моделям в современном портретировании семейной пары сформировалось не на пустом месте: во многих доследованиях подчеркивается влияние классических творческих принципов на художественные практики. Ранние работы по истории живописи, опираясь на примеры итальянских школ XV–XVI столетий, описывали, как живописцы искали уравновешенное построение композиций с намеренно выбранными акцентами на контрасте света и тени, симметрии и равномерном распределении фигур. Поиск точных аналогий показал, что многие из этих приемов активно интерпретируются в современной свадебной фотографии, где внимательное воспроизведение светотеневой моделировки и мягкие тона позволяют подчеркнуть главное событие – союз молодоженов.

Наиболее существенными результатами предпринятого исследования выступают выявление общих стилистических черт между ранними примерами ренессансных портретов (например, «Портрет четы Арнольфини» Яна ван Эйка, «Портрет Джованны Торнабуони» Доменико Гирландайо, а также произведения Тициана) и современными свадебными снимками. В структуре обоих типов произведений обнаружена тенденция к приоритету человека, тогда как архитектурные элементы и детали среды выступают в роли фона. Подобное совпадение указывает на стремление подчеркнуть глубинную эмоциональную составляющую пары. Одновременно крайне важен и принцип световой гармонии, когда прослеживаются плавные тональные переходы, обрисовывающие лица, руки и жесты, что обеспечивает цельное восприятие как произведений XV–XVI веков, так и современных свадебных альбомов.

Наблюдается связь отдельных наблюдений: во-первых, обнаружена выраженная склонность фотографов к минимуму лишних аксессуаров и умеренно нейтральному заднему плану, чтобы усилить выразительность центральных фигур. Во-вторых, заметно внимание к линиям в интерьере или пейзаже для достижения уравновешенности, что может быть соотнесено со стремлением художников Возрождения создавать естественные «рамки» вокруг моделей с помощью архитектурных арок или занавесей. Подобная идентичность приемов наталкивает на идею о закономерной преемственности художественной логики: визуальная структура согласованных во времени произведений в итоге обобщается в единый прием, ориентированный на ясность и «прочитываемость» момента соединения двух людей.

При этом не возникает желания однозначно утверждать, будто современные свадебные фотографы полностью копируют старые композиции. Напротив, исследование показало, что некоторые новые находки (например, использование более резких диагоналей, контрастных тонов, монохромных вставок) расширяют известные ренессансные подходы к пространству и могут выглядеть своеобразно, но соответствуют эстетике настоящего времени. Неожиданным фактом оказалась большая популярность вариаций «парадного портрета» наподобие тициановских образцов, когда жених и невеста, повторяя станковые позы, придают снимкам оттенок историчности и солидности. С другой стороны, было обнаружено, что далеко не все фотографы целенаправленно обращаются к классике; часть авторов действует скорее по наитию, вынужденно или интуитивно повторяя упорядоченные схемы, восходящие к эпохе Возрождения. Подобные факты показывают, что строгой привязки к определенным художественным канонам в большинстве случаев не наблюдается, однако общая логика гармоничной постановки кадра совпадает с теми принципами, что сформировались в классическом искусстве.

Сопоставление результатов с трудами, посвященными ренессансной изобразительной традиции, подтверждает высказанные ранее идеи о том, что многие принципы Высокого Возрождения (равномерность, симметрия или мягкая асимметрия, тщательная работа с тенями, локальные контрасты в центральных зонах) аккуратно переосмысляются современной фотографией. Ряд опубликованных за последние годы научных статей, анализирующих стилистику свадебных фотоальбомов в разных странах, указывает, что все больше профессионалов стремится к самобытной интерпретации и «духовному» наполнению, перекликающемуся с некоторой возвышенностью старых картин. При этом предыдущие исследования чаще касались проблематики цветовых сочетаний и выборов локаций, не уделяя много внимания прямой историко-компаративной параллели с живописью.

Настоящее исследование восполняет пробел, показывая, что не только общие идеалы красоты или поиск «идеального момента» действуют в современной свадьбе, но и вполне конкретные композиционные механизмы, известные со времен Джованни Беллини, Леонардо да Винчи, Тициана, действительно функционируют как ориентиры в работе фотографа. Данную мысль нельзя считать открытием, кардинально меняющим представление об истории искусства, однако новое здесь – осознание того, насколько естественно и ненавязчиво возрожденческие приемы пробуждаются в фотографии при съемке современных пар, желающих подчеркнуть не просто «рекламную» радость, но и глубинную связь, настраивающуюся на гармонию линии и света.

Основной вклад данного исследования в текущее знание темы заключается в выявлении устойчивых аналогий, отражающих подлинное идейно-художественное родство между фотографиями для свадебных церемоний и ренессансным портретированием. Понимание этой связи способно побудить дальнейшие изыскания как в сфере истории культуры, так и в изучении актуальных визуальных стилей. Видимо, ряд профессиональных фотографов, вдохновляясь системными знаниями о живописи XV–XVI веков, сможет в большей степени осмысленно задействовать перспективу, свет, колорит, ритмику. Ориентация на объективно выявленные закономерности, без прямого копирования ренессансных образцов, может сделать процесс фотосъемки более интеллектуальным, а итоговые снимки – более выразительными.

Перспективными направлениями будущих исследований выглядят детальные сравнения различных региональных школ живописи и свадебной съемки, а также социологический анализ предпочтений современных пар, выбирающих «классическую» стилистику портрета для своего торжества. Эти подходы поспособствуют уточнению выводов и, возможно, обнаружат новые сюжетные параллели или расширят представления о ренессансном визуальном наследии, которое до сих пор питает фотографические эксперименты.

Заключение

В ходе исследования было установлено, что принципы ренессансной живописи, к которым относятся уравновешенность композиции, тональная гармония и тщательная проработка символических деталей, активно и органично переносятся в практику современной свадебной фотографии. Первая задача – выявить базовые особенности ренессансного портретного метода – была решена посредством изучения живописных произведений, где наблюдаются сбалансированная компоновка и тонкая трактовка цветовых переходов. Вторая задача – сопоставить выявленные принципы с работами современных фотографов – также реализована, и результаты подтверждают высокую частотность задействования светотеневых и пространственных схем Высокого Возрождения. Третья задача – определить ключевые эстетические и символические элементы, используемые в свадебном портрете, – позволила заключить, что отдельные жесты и аксессуары (зеркало, букет, обилие драпировок) подчеркивают глубинное единство супругов и отсылают к духовно-культурному наследию эпохи Возрождения.

Так, достижение заданной цели убедительно продемонстрировало, что традиции ренессансного искусства не только сохраняют актуальность, но и могут активно обогащать современную свадебную фотографию. Современные авторы, намеренно или интуитивно, перерабатывают исторические образцы, добиваясь выразительности и символической глубины. Применение подобного подхода влияет на разнообразие визуальных решений, придавая свадебным снимкам художественную насыщенность и концептуальную стройность. Перспективы дальнейших исследований просматриваются в изучении локальных школ и национальных традиций, а также в возможном расширении сравнительного анализа на другие периоды истории искусства.

.png&w=640&q=75)