Актуальность исследования

Актуальность данного исследования обусловлена возрастающим интересом к комплексному анализу медийных форм искусства, где песня становится важным инструментом смысловой и эмоциональной экспрессии. В современном кинематографе музыкальные композиции с вокальным сопровождением нередко выходят за рамки фонового сопровождения и выполняют ряд художественных и нарративных функций: характеризуют персонажа, транслируют его внутреннее состояние, создают эмоциональную атмосферу сцены или даже двигают сюжет вперёд.

Песни, написанные специально для экрана, обладают особыми лексико-стилистическими чертами, отличающимися от текстов концертных или популярных композиций. Они часто подчинены общей драматургии произведения и находятся в тесном взаимодействии с визуальным и музыкальным компонентами.

Современные исследования в области поэтики, лингвистики и медиаискусства всё чаще указывают на необходимость изучения таких текстов как самостоятельного объекта анализа. Однако в научной литературе по-прежнему недостаточно системных работ, посвящённых именно структурно-лексическим особенностям кинопесни в её интеграции с экранным действием. Особенно остро ощущается нехватка сопоставительных исследований, раскрывающих сходства и различия текстов песен в зависимости от жанра фильма, культурной традиции и языковой специфики. Кроме того, наблюдается тенденция к упрощению текстов в массовой музыкальной культуре, что повышает интерес к изучению устойчивых поэтических стратегий в области киномузыки, способных сохранять художественную выразительность в условиях массового восприятия.

Всё это определяет научную и практическую значимость данного исследования и его вклад в развитие современной лингвистической, культурологической и медиакоммуникативной мысли.

Цель исследования

Целью данного исследования является выявление и систематизация лексико-стилистических и композиционно-структурных особенностей песенных текстов, созданных специально для кинематографа, с учётом их художественного взаимодействия с визуальным рядом и музыкальной композицией.

Материалы и методы исследования

Материалы исследования включали тексты песен, написанных для отечественных и зарубежных экранных произведений (фильмы, анимация, сериалы). В качестве эмпирической базы использованы песни из известных кинолент: «Бременские музыканты» (1969 г.), «Frozen» (2013 г.).

Были использованы методы лингвостилистического анализа, позволяющие выявить поэтические приёмы, используемые в текстах; структурно-композиционный анализ, направленный на определение схем построения песни и её соответствия драматургии фильма; а также элементы мультимодального подхода, обеспечивающего рассмотрение текста в единстве с музыкальным и визуальным сопровождением.

Результаты исследования

По мере развития искусства кино все большее внимание привлекает киномузыка. Будучи частью медиатекста, она выполняет в его структуре разные функции [1, с. 69].

Звук на экране существует в трех формах: слово, музыка и шумы. Каждая из этих трех величин имеет свои функции, свою специфику и во взаимосвязи с изображением может быть использована либо как самостоятельный компонент, либо в сочетании с другими элементами экранной речи в самых разных комбинациях [5].

Экранная песня – это музыкально‑лирический текст, встроенный в фильм или сериал, который функционирует не только как эстетическое сопровождение, но и как полноценный носитель смысла. В отличие от концертной или поп-музыки, такие песни:

- встроены в драматургию, часто связаны с образом персонажа;

- делятся на диегетические (герой поёт «внутри» сюжета) и недиегетические (фон, голос автора);

- выполняют функциональные задачи: характеризуют героя, транслируют эмоцию, продвигают сюжет.

Жанрово экранные песни встречаются в мюзиклах, драмах, комедийных сценах, детских фильмах и анимации, их форма и язык адаптированы под специфические задачи каждой сюжетной функции.

Экранная песня выступает как полноценный драматургический элемент, участвующий в структуре повествования:

- Экспозиция – знакомит с героем, задаёт тон («утренняя песня», вступительный номер).

- Развитие – раскрывает внутренний конфликт, отношения персонажей, скрытые мотивы.

- Кульминация – момент наивысшего напряжения в музыкальном произведении или какой-либо относительно завершённой его части [4].

- Финал – резюмирует происходящее, подводит эмоциональный итог (кода‑песня).

Такой сегмент усиливает нарратив, делает его «многомодальным» – через язык, музыку и визуал.

Сегодня, когда история кинематографа прошла столетнюю отметку, а история радио и телевидения к этой отметке приближается, очевидно, что музыка и звук – важнейшая часть экранных и микрофонных синтетических искусств [3].

Экранная песня представляет собой уникальный жанровый и функциональный феномен, отличающийся от традиционных форм песенного творчества, таких как концертная, авторская или поп-музыка. Основное отличие заключается в том, что экранная песня всегда встроена в драматургическую ткань фильма и функционирует в тесной взаимосвязи с визуальным и звуковым рядом. Её содержание и структура подчинены задачам художественного повествования, тогда как поп-музыка ориентирована на самостоятельное существование в медиапространстве и на массового слушателя. Ниже представлена сравнительная таблица 1, демонстрирующая ключевые различия между экранной песней и другими формами музыкального текста по ряду лингвистических, композиционных и функциональных признаков.

Таблица 1

Отличие экранной песни от концертной / авторской / поп-музыки

| Признак | Экранная песня | Поп-/концертная песня |

|---|---|---|

| Контекст | Встроена в сюжет, прописана драматургией | Независимый медийный продукт |

| Лексика | Функция – образ, текстурирование ситуации | Чаще автобиографична или эмоциональна |

| Структура и длина | Под монтаж (часто короткие фрагменты) | Стандарты длины для радио / вокала |

| Интеграция компонентов | Текст, музыка, изображение – одно целое | Зависит только от аудиокомпонента |

Поэтому, при анализе кинопесен важно учитывать их мультимодальность, контекстуальную обусловленность и функциональную адаптированность для экранного восприятия.

Песенные тексты, созданные специально для кино, обладают рядом выраженных лингвостилистических характеристик. Во-первых, их лексика стремится к балансу между выразительностью и доступностью: слова должны быть эмоционально насыщенными, но понятными широкой зрительской аудитории. Современные исследования показывают, что популярные песни стремятся к простоте и повторяемости лексических единиц, снижая сложность словарного состава и увеличивая долю рефренов и повторов. В киномузыке это проявляется в активном использовании повторов ключевых фраз – они служат якорями, держат внимание зрителя и усиливают связь между музыкой, текстом и визуалом.

Особое место в кинопеснях занимают эмотивно окрашенные слова: часто используются междометия («ах», «ой»), экспрессивные прилагательные и усиленные глаголы («гореть», «лететь», «вскричать»), создающие яркие эмоциональные акценты. Эти лексические единицы помогают быстро и эффективно передать настроение сцены.

Во‑вторых, важной характеристикой является широкое применение стилистических средств: метафор, метонимий, эпитетов, аллитераций и анафор. Например, использование широкого спектра метафорических и символических риторических приёмов, включая сравнения себя с драгоценностями и роскошными предметами. В киномузыке метафоры нередко служат не только колоритом, но и функционально: они усиливают нарративную функцию, указывая на внутренний мир героя или символику сцены.

Также роль играют фигуры повторов и звуковых совпадений. Анафоры («я помню… я чувствую…») и эпифоры («…свет…», «…свет…») усиливают эмоциональные кульминации. Повтор рефрена не просто запоминает мелодию, но и подчеркивает темы: любовь, страх, победу. Именно повтор и рифма стали ключевыми стилистическими инструментами, делающими песни привлекательными и драматургически действенными.

Третья особенность – лексическая вариативность на уровне семантических отношений: часто используются синонимы и антонимы, создающие контраст между состояниями, пространством, временем. В тексте кинопесен лексика строится вокруг семантических полей образа и действия: «полет», «свобода», «тень» – эти слова повторяются, создавая устойчивый эмоциональный каркас.

Песня, совмещающая в себе музыкальный и лингвистический компоненты, наряду с культурной составляющей, является многоаспектным феноменом [2, с. 116].

В таблице 2 приведены примеры таких приёмов из известных песен для экрана.

Таблица 2

Примеры стилистических фигур

| Приём | Пример | Функция |

|---|---|---|

| Метафора | «Я – огонь внутри» | Передача эмоций через образ горения |

| Анафора | «Я слышу… я чувствую…» | Усиление интонационного напряжения |

| Эпитет | «светлый путь» | Эмоциональное уточнение образа |

| Рефрен | «вместе навсегда…» | Музыкальная и нарративная якоризация |

| Аллитерация | «шёпотом и снегом» | Создаёт звуковую гармонию текста |

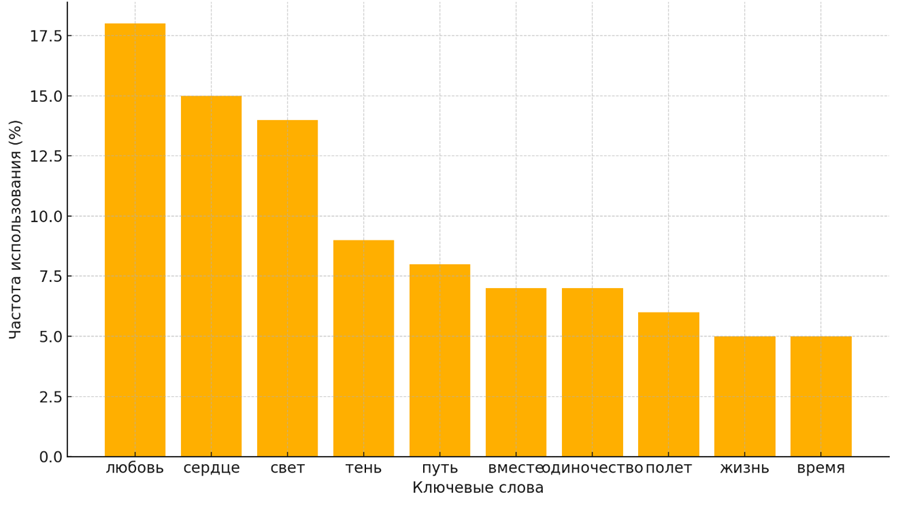

На рисунке ниже представлен результат частотного анализа ключевых слов, типичных для песенных текстов, написанных специально для экранного произведения (фильма, сериала, анимации).

Рис. Частотный анализ ключевых слов

Рис. Частотный анализ ключевых слов

В композиционно‑структурном анализе экранной песни внимание уделяется тому, как её части встроены в кинематографический контекст, служа драматургии, ритму монтажа и эмоциональной архитектуре сцены (таблица 3).

Таблица 3

Структурная карта экранной песни

| Секция | Длит. (такты) | Драматургическая роль | Типичный монтаж/визуал |

|---|---|---|---|

| Интро | 8-16 | Вводит тему, задаёт стиль | Широкий план, начало сцены |

| Куплет 1 | 16-32 | Раскрытие героя, начало повествования | Диалог, начальный кадр |

| Припев 1 | 32 | Эмо‑кульминация, эмоциональный хук | Эмоциональный взлет, крупный план |

| Куплет 2 | 16-32 | Развитие конфликта | Перемонтаж, изменение локации |

| Предприпев | 8-16 | Нарастание эмоционального напряжения | Ускорение монтажа, нарастание музыки |

| Припев 2 | 32 | Повтор эмоциональной кульминации | Пик сцены, визуальный контраст |

| Бридж | 8-16 | Контраст, новая перспектива | Смена ракурса, ключевой символ |

| Припев финал | 32 | Эмоциональное завершение | Заключительные кадры, финал сцены |

| Аутро | 8-16 | Завершение, плавное отход | Затухание, переход к следующему эпизоду |

Рассмотрим кейсы отечественной и зарубежной киномузыки с анализом текстов, структуры, функционала и их взаимодействия с визуальным рядом.

1. Кейс 1: «Ничего на свете лучше нету» из «Бременских музыкантов» (СССР, 1969 г.)

Текст песни – яркий пример идеальной синергии экранного и нарративного. Выполненная по мотивам народных мелодий и детской поэзии, она использует простую структуру («куплет + припев + повтор») и ясную, легко запоминающуюся лексику: «Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету». Такой рефрен сразу погружает в ощущение братской дружбы и свободы.

Лексика и стилистика:

- Преобладают универсальные образы: «свет», «дороги», «тревоги».

- Используются слова с высокой эмоциональной зарядкой: «друзья», «свобода», «тревоги».

- Простой метр и рифмовка: AABB, что облегчает восприятие детьми и взрослыми.

Функция в фильме: песня выступает символом дружбы и бескорыстия, служит эмоциональной «паузой» перед сюжетом о побеге от королевских интриг – они не только поют, но и действуют вместе, создавая праздник.

Структурный момент:

- Интеграция с монтажом: песня звучит во время прогулки персонажей, кадры сменяются в такт мелодии.

- Аутентичное диегетическое исполнение: герои поют в кадре, действуют – это не фоновая песня.

2. Кейс 2: «Let It Go» из «Frozen» (2013 г.).

«Let It Go» – пожалуй, самая узнаваемая песня Disney XXI века.

Лексико‑стилистика и лейтмотив:

- Лирический герой («I») переживает трансформацию – освобождение от ограничений.

- Метафорика: «The wind is howling like this swirling storm inside» – использует образы стихии как внутренней борьбы.

- Повтор рефрена («Let it go, let it go») – мощная эпифора, усиливающая эмоциональный взрыв.

Композиция и нарратив:

- Структура: куплет – предприпев – припев –, что создаёт нарастание энергии.

- Диегетическая песня: Эльза поёт перед зеркалом замка, визуальные линии монтажируются с каждым повтором – зеркальные отражения, расширяющийся масштаб.

В финале сцены песня плавно переходит в саундтрек, что подчёркивает завершение внутренней трансформации и переход к следующему этапу сюжета.

Эти примеры наглядно показывают:

1) Даже с разной стилистикой («детская песенка» vs «мощный саундтрек») ключевые функции остаются неизменными – передача эмоций, развитие сюжета, взаимодействие с визуалом.

2) Лексическая простота в «Бременских» служит универсальному восприятию, а метафорическая сложность в «Let It Go» отражает внутренний кризис героя.

3) Композиционно обе песни резко связаны с монтажом: от начала сцены до её эмоционального апогея.

Перспективы дальнейших исследований в области поэтики песенного текста для экрана включают расширение корпусного анализа за счёт привлечения большего количества языков, жанров и культурных традиций, что позволит выявить универсальные и специфические черты экранной песни в разных кинематографических контекстах.

Важным направлением является изучение взаимовлияния текста, музыки и визуального ряда с применением мультимодального анализа, включая технологии нейросетевого распознавания образов и звука. Перспективным считается также исследование роли песенного текста в сериальном и анимационном производстве, а также в интерактивных медиа – видеоиграх и VR-проектах, где функция текста выходит за рамки линейного повествования.

Кроме того, актуальной становится социолингвистическая перспектива: изучение влияния экранных песен на формирование лексических норм, молодёжного сленга и коллективной идентичности зрительских сообществ.

Выводы

Таким образом, экранная песня является особым видом художественного текста, обладающим специфической лексико-стилистической организацией и структурной подчинённостью визуальному и звуковому ряду. В отличие от автономных песенных форм, песня для кино не существует отдельно от контекста и участвует в построении драматургии фильма, выполняя функции экспозиции, развития, кульминации и финала. Её язык чаще всего характеризуется высокой эмоциональной насыщенностью, использованием повторов, метафор, семантических полей и ярко выраженной ритмикой. Композиционно песня адаптируется под хронометраж сцены и монтажную структуру, подстраиваясь под визуальную динамику. Кейс-анализ показывает, что вне зависимости от культурного контекста экранные песни демонстрируют универсальные принципы взаимодействия между словом, звуком и изображением.

Полученные результаты расширяют представление о медиалингвистике, поэтике и кинодраматургии, открывая перспективы для дальнейших междисциплинарных исследований в области экранного текста.

.png&w=640&q=75)