Эта идея, вернее, её основная мысль, пришла ко мне давно, ещё в прошлом веке. Много раз пытался изложить её, но в силу возможно, недостаточности информации, не получалось извлечь из нее какую-либо ценность. По-настоящему законченный вид она приобрела только сейчас. На фоне тенденций последних лет мире IT технологий.

Итак, предметом этой статьи будет эволюция. Конкретно – эволюция человека, от самой ранней стадии, до современности. Но, сразу следует предупредить, рассмотрение будет выполняться с возможно неожиданного для многих ракурса.

Исходным пунктом нашего рассмотрения будет следующий тезис: движущей силой эволюции живого мира является процесс взаимодействия его с окружающей средой. В самом деле, именно во взаимодействии с окружающей средой, в процессе этого взаимодействия, изменяются, преобразуются, и в результате – эволюционируют, как сами элементы живого мира, так и окружающая их среда.

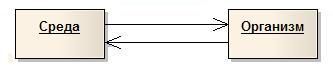

Представим живой мир и его окружающую среду как систему, состоящую из двух взаимодействующих компонентов. Будем исходить из самых обобщённых понятий, поэтому определим компоненты системы следующим образом:

Организм – как отдельный элемент живого, в частности, животного мира, и одновременно как объект воздействия со стороны окружающей среды. Под Организмом будем понимать обобщение, представляющее собой общие и для животного мира, и для человека как организма, как элемента этого мира, его качества, ограниченные пределами одного его взаимодействия – с окружающей средой.

Среда – все то, с чем так или иначе взаимодействует Организм в процессе своего существования. Другими словами, под этим термином понимается та часть окружающей Среды, которая не только оказывает воздействие на Организм, но и вызывает этим воздействием его (Организма) ответное действие (реакцию). Кроме того, под Средой понимаются все те объекты окружения, на которые каким-либо образом оказывает воздействие Организм.

Немного о направлении наших дальнейших действий. Не будем здесь рассматривать, как и почему происходили и происходят эволюционные процессы, как и почему что-то куда-то эволюционирует. Нас не будет интересовать объяснительная тематика: причины, события, результаты, и т.п. Также не будем принимать во внимание активную преобразующую роль Организма, если качестве такового рассматривается человек. Вместо этого сосредоточимся на рассмотрении того, в каком состоянии данная система пребывает на каждой стадии эволюции. Будем описывать его (состояние) в самом общем, схематическом виде. Будем также уделять внимание совершенно очевидным факторам относительно характера и направления эволюции как объектов системы, так и взаимодействий между ними.

Для наглядного представления состояния системы будем пользоваться простейшими графическими изображениями. Существенные в данном конкретном контексте объекты будем изображать прямоугольниками, существенные взаимодействия между ними будем изображать стрелками, направленными в сторону объекта воздействия. Такой тип изображений в технике называется схемой взаимодействий.

Этот как бы «технократический» подход, как это будет видно в дальнейшем, даст нам возможность сделать достаточно интересные выводы.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ЖИВОМ МИРЕ

Рассмотрение состояний системы Организм – Среда начнём со стадии эволюции живого мира, непосредственно предшествующей появлению человека. Здесь объекты системы взаимодействуют непосредственно друг с другом. Иначе говоря, между Организмом и окружающей Средой нет других существенных элементов, не являющихся частями Организма, или элементами окружающей Среды. В предложенном выше представлении система выглядит так:

Рис. 1

Эволюция Организма в данной системе состоит главным образом в приспособлении к окружающей среде, её свойствам и качествам. Эволюция Среды состоит в изменениях, которые способен создавать в ней Организм в процессе своего существования.

Отметим, что элементы системы и составляющие взаимодействия образуют замкнутую цепочку: Среда – воздействие Среды на Организм – Организм - воздействие Организма на Среду - Среда.

Назовём эту цепочку контуром взаимодействия. Как мы увидим в дальнейшем, эволюция рассматриваемой системы может быть хорошо и наглядно представлена посредством такого рода схем.

ПОЯВЛЕНИЕ ОРУДИЯ (ТРУДА)

В соответствии с обозначенным выше подходом, мы примем во внимание лишь сам факт появления такого объекта на определённом этапе эволюции, и рассмотрим его значение применительно к нашей системе. Будем пользоваться термином «Орудие», как более общим понятием. Характеризующим более широкий круг объектов, общим назначением которых является воздействие на окружающую Среду с целью формирования более приемлемого её состояния, и тем самым ограничения её влияния на Организм.

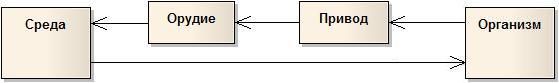

С появлением Орудия изменяется наше представление системы:

Рис. 2

Здесь Орудие «вклинивается» в воздействие Организма на Среду как промежуточный элемент, разделяя тем самым это воздействие на две различные составляющие. Свойства этих составляющих приобретают иное значение, и соответственно, объекты приобретают иные направления эволюции.

Это событие фактически является переходом рассматриваемой системы от состояния, когда основной характер эволюции взаимодействия состоит в приспособлении Организма к Среде (согласно рисунку 1), к состоянию, где характер её состоит в приспособлении Орудия, причём в двух отношениях: к окружающей Среде, и к особенностям Организма.

Со временем Орудие становится более удобным для применения его Организмом. Одновременно, Орудие совершенствуется в плане большего соответствия свойствам тех элементов окружающей Среды, с которыми оно взаимодействует.

Одновременно происходит и противоположное приспособление: окружающая Среда преобразуется (в том числе и посредством других орудий) с тем, чтобы лучше соответствовать данному Орудию, а Организм – приспосабливается к орудию в том смысле, что происходит познание приёмов работы с ним, тренировка и закрепление навыков Организма в применении этих приёмов.

Таким образом, воздействие в направлении от Организма к Среде содержит теперь две составляющие, все более различающиеся между собой в ходе последующей эволюции.

Орудие также выступает как посредник, как согласующий компонент во взаимодействии Организм – Среда. В этом качестве оно уменьшает требуемую степень соответствия свойств Организма свойствам окружающей Среды. И соответственно, в какой-то степени «освобождает» Организм от необходимости приспосабливаться к Среде.

Окружающая Среда на этом этапе начинает становиться объектом воздействия, и в процессе дальнейшей эволюции все больше превращается в таковой. Она все больше эволюционирует лишь в той степени, в какой сам Организм способен её преобразовывать.

С другой стороны, воздействие Среды на Организм все больше становится пассивным, в том смысле, что Организм начинает все больше не следовать её свойствам, а «изучать», познавать Среду. И это познание все больше становится как бы «обратной связью» от Среды к Организму, постепенно замещая непосредственное влияние, воздействие Среды на Организм.

ПРИВОД

Следующий этап, который мы будем рассматривать, связан с появлением во взаимодействии энергетических факторов. Объект энергетического воздействия назовём Приводом.

Под Приводом в данном контексте будем понимать объект, так или иначе усиливающий энергетические свойства, способности Организма в его взаимодействии с окружающей Средой. Приводами являются все двигатели независимо от их характеристик. Пример одного из самых первых приводов – одомашненные животные, используемые в качестве тягловой силы.

За счёт энергетических факторов Организм может оказывать значительно большее воздействие на окружающую Среду, используя при этом лишь управляющее воздействие на Привод, которое значительно меньше, чем усилие, создаваемое самим Приводом. Более того, действие Организма во все большей степени становится не приложением усилия, а именно управлением. Привод с одной стороны, управляется Организмом, а с другой стороны, оказывает воздействие на Среду посредством Орудия.

В результате наше представление системы на этом этапе выглядит следующим образом (Рисунок 3).

Рис. 3

С появлением Привода характер эволюции объектов в направлении от Организма к Среде снова изменяется. Рассмотрим эти изменения на примере двух характеристик Привода: мощности и точности. Привод может быть, как многократно более мощным, так и существенно более точным, чем те органы Организма, которые участвовали во взаимодействии с Орудием в предыдущем состоянии системы (см. рисунок 2). Согласно этим свойствам эволюционирует также и Орудие, как в силовом, так и в точностном отношениях. Поскольку Орудие должно соответствовать прикладываемым к нему усилиям со стороны Привода, и должно обеспечивать требуемую точность выполняемых действий. Другими словами, теперь эволюция Орудия обуславливается, главным образом, эволюцией Привода.

Далее, Привод оказывает воздействие только на Орудие, и только в этом и состоит смысл его существования. Привод связан с Орудием, завязан на него в том смысле, что без Орудия он не имеет практического значения. Только в связке с Орудием он становится значимым средством воздействия на Среду. Поэтому можно говорить о паре Привод – Орудие как о достаточно целостной совокупности. И поэтому эволюция данной пары происходит главным образом совместно.

С появлением Привода Организм ещё больше «отдаляется» от Среды. Его воздействие на Среду все больше становится опосредованным, но и одновременно все более активным, преобразующим. В результате Организм все больше становится независимым от Среды.

С другой стороны, появление Привода даёт возможность Организму перейти от деятельности в основном физической, связанной с приложением усилий, к деятельности, имеющей в основном «управленческий» характер. И деятельность Организма начинает в основном состоять в развитии средств, алгоритмов, методологий именно управления.

В свою очередь, Привод во взаимодействии с Организмом эволюционирует в направлении все большего соответствия его (Организма) свойствам и качествам. Привод во все большей степени обрастает всевозможными устройствами (средствами автоматики), предназначенными для упрощения управления и повышения удобства работы с ним.

ПРИБОР

С возрастанием сложности воздействия Организма на Среду посредством пары Привод – Орудие, во все большей степени требуется адекватное оценивание результатов этого все усложняющегося воздействия. Все в большей степени становится необходимым обеспечивать соразмерность, соответствие прилагаемого воздействия и требуемого результата этого воздействия. Органы чувств Организма, все больше не обеспечивают требуемой степени адекватности оценок. Более того, появляются новые сферы взаимодействия, где органы восприятия Организма вообще не приспособлены для восприятия свойств Среды (например, электромагнитные явления, осваиваемые Организмом). Это приводит к появлению в нашей схеме ещё одного объекта. Его назначение состоит в преобразовании свойств и качеств окружающей среды в такую форму, которую способен воспринимать Организм посредством своих органов чувств, ощущений. Назовём его общим именем – Прибор. С его появлением рассматриваемая система приобретает следующий вид:

Рис. 4

Здесь функции Организма дополняются операциями считывания показаний Прибора. В самом деле, все большую часть деятельности во взаимодействии со Средой Организм оценивает посредством Приборов - устройств, намного более точных, более чувствительных, более качественно оценивающих свойства и состояние Среды. С другой стороны, и воздействие Среды на Организм приобретает другой характер – от непосредственного влияния, воздействия на органы чувств, происходит переход к опосредованному, адаптированному к свойствам Организма воздействию со стороны Прибора.

Эволюция Прибора в отношении восприятия свойств Среды состоит в улучшении характеристик восприятия (например, точности), а также в освоении новых областей свойств Среды.

Эволюция Прибора во взаимодействии с Организмом состоит в улучшении адекватности его воздействия (показаний) свойствам органов чувств Организма.

РЕШАТЕЛЬ

Следующая стадия развития рассматриваемой системы взаимодействий обусловлена появлением так называемых решающих устройств. В рамках данной статьи под этим термином будем понимать объект, который может:

- воспринимать поступающую с различных устройств информацию;

- выполнять сложные логико-вычислительные операции в соответствии с конкретными для данного применения правилами, алгоритмами, и т.д., реализованными в виде программы;

- выдавать управляющие воздействия, посредством которых приводятся в действие иногда довольно сложные исполнительные устройства.

То есть, выполнять те действия, которые в рассматриваемом взаимодействии выполнял Организм на предыдущей стадии (см. рисунок 4).

Кроме того, решающие устройства имеют средства, обеспечивающие как управление ими, так и контроль их действий со стороны Организма.

Самым известным представителем этой категории объектов является компьютер. Это в очень высокой степени универсальное устройство, нашедшее применение в самых различных сферах деятельности. В настоящее время распространённость их приобрела уже массовый, глобальный характер.

Кроме того, в современном мире присутствует и очень быстрыми темпами развивается ещё один класс устройств, называемых микроконтроллерами. Это фактически компьютер в миниатюре, тем не менее, имеющий все необходимые характеристики и средства (или оснащённый таковыми при изготовлении устройств на его основе), чтобы соответствовать сформулированному выше понятию решающего устройства. В современном мире их распространение приняло поистине глобальные масштабы – от средств автоматизации, внедряемых повсеместно, как в промышленности, так и в быту, до смартфонов.

Введём для таких устройств общее название «Решатель», под которым будем понимать объекты, обладающие всеми тремя приведёнными выше свойствами, и имеющие средства управления и контроля.

Рассмотрим, как появление Решателя сказалось на развитии рассматриваемой нами системы взаимодействий. Здесь она не просто расширяется, как это было на предыдущих этапах, а претерпевает более серьёзные, более значительные преобразования, целиком и полностью обусловленные свойствами Решателя. Способного, с одной стороны, во многих отношениях заменить Организм в рассматриваемом взаимодействии, а с другой, – эффективно взаимодействовать с Организмом как в прямом, так и в обратном направлениях. В результате рассматриваемая система преобразуется к следующему виду:

Рис. 5

То есть, Решатель берет на себя те основные функции, которые ранее выполнял Организм в рассматриваемой системе взаимодействий: восприятие информации с Приборов, выполнение некоторых логико-математических операций с этой информацией, и выдача управляющих воздействий на Приводы.

Ещё одно его значение состоит в том, что появление Решателя задаёт новые правила и направления развития для Привода и Прибора. Они теперь не должны соответствовать физиологическими свойствам и возможностям Организма. Достаточно того, чтобы они соответствовали возможностям Решателя, которые существенно шире, чем у Организма, и к тому же, эволюционируют несопоставимо быстрее.

Роль Организма в этой схеме также становится принципиально иной. Он здесь задаёт Решателю правила, алгоритмы выполнения требуемых действий, и контролирует работу Решателя, управляет им. То есть, основными действиями Организма становятся создание и воплощение алгоритмов. Контроль и управление при этом также присутствуют, но уже в опосредованном виде, через обеспечиваемый Решателем так называемый «интерфейс» - программные и технические средства визуального отображения информации, органы управления Решателем.

Рассмотрим рисунок 5 с чисто схематической, диаграммной стороны.

Главное отличие данной конфигурации системы от предыдущей в том, что произошло фактически разделение её на два контура. Или другими словами, сформировались две новые подсистемы.

Во-первых, произошло «замыкание» левой части контура на объекте Решатель. Или другими словами, фактически сформировалась подсистема из части объектов предыдущей системы.

В этом (левом по схеме) контуре эволюция Решателя состоит в развитии взаимодействий в отношении роста возможностей по получению информации об объектах окружающей среды посредством Приборов, роста возможностей по выполнению все более сложных алгоритмов, и роста возможностей по управлению Приводами. Фактически все это выражается в росте разнообразия и производительности средств взаимодействия с объектами (интерфейсов), в росте «интеллекта» – вычислительной мощности Решателя, т.е. скорости работы, объёма памяти, размера и сложности программного обеспечения, и т.п. Соответственно, в увеличении возможностей выполнять все более сложные задачи, тем самым все более освобождая Организм от их выполнения.

Следующее значение Решателя в этой схеме состоит в том, что он становится как бы «водоразделом», и одновременно, связующим звеном между контурами / подсистемами. Тем самым, он как бы разделил всю систему взаимодействий на две совершенно, даже можно сказать, радикально различные составляющие.

В данной конфигурации Решатель фактически исключает необходимость взаимодействия Организма не только с окружающей средой, но и со всеми промежуточными объектами. Следовательно, Организм во взаимодействии с Решателем освобождается от необходимости приспособления и к условиям среды, и к промежуточным объектам. Но тут же порождается новая необходимость, состоящая в приспособлении друг к другу Организма и Решателя.

Эволюция Решателя в данном (правом) контуре состоит, во-первых, в приспособлении его к свойствам Организма. Средства взаимодействия Решателя развиваются в направлении все большего соответствия Организму, становясь все более доступными, все более соответствующими в том числе и свойствам органов Организма, и его интуитивным представлениям.

Эволюция Организма в этом контуре состоит в развитии способностей в области создания, изобретения различных способов, приёмов, алгоритмов выполнения различных действий, процессов, которые предназначены для выполнения Решателем. В то время как действия по совершенствованию (продвижению эволюции) объектов левого контура все больше перекладываются на «плечи» Решателя.

Рассмотрим далее правый контур. Здесь подсистема «Решатель – Организм» – аналогична системе, представленной на рисунке 1. Фактически данное состояние подсистемы и подобие её состоянию на рисунке 1 свидетельствуют, как минимум, о двух глобальных событиях в развитии данной системы.

Во-первых, о завершении одного глобального «шага» эволюции, которое отражается в «замыкании» левой части контура на объекте Решатель, и в «отчуждении» этой части от Организма. Элементы этого контура теперь должны соответствовать только своим «соседям» по взаимодействию, и соответственно этому теперь должна происходить их эволюция.

Это событие можно трактовать как завершение одного глобального «витка эволюционной спирали». То есть, развитие системы привело к состоянию, сходному с первоначальным, но на более высоком уровне.

Во-вторых, о начале нового глобального «шага» эволюции. Подсистема Решатель – Организм должна теперь развиваться по своим собственным законам, и в своём собственном направлении. Которое уже непосредственно не зависит и от Среды, и от всех промежуточных объектов, «отрезанных» Решателем. Таким образом, эволюция данной подсистемы приобретает новые движущие силы, и получает своё особенное направление.

Это свою очередь означает, что далее эволюция будет жёстко определяться системой Организм – Решатель, и её внутренними взаимодействиями. Её элементы не просто будут обречены на сосуществование. Во взаимодействии Организма и Решателя будет определяться дальнейшая эволюция - теперь уже не просто Организма, а комплекса.

Этот комплекс фактически является полноценной, самодостаточной совокупностью взаимодействующих элементов. Где каждый элемент, каждая связь между элементами, имеют своё направление развития, и свои движущие силы.

Вероятно, в дальнейшем во взаимодействии Организма и Решателя появятся новые промежуточные элементы, аналогично тому, как это происходило с левым контуром в ходе рассмотренного выше процесса. Возможно, одним из таких промежуточных элементов станет нечто подобное интенсивно развивающимся в настоящее время «экспертным системам», или системам «искусственного интеллекта».

ВЫВОДЫ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

В исследованиях на данную тему эволюция рассматривается и понимается главным образом, как эволюция живого мира, только и исключительно в биологическом смысле.

Однако, как мы можем констатировать на основании вышеизложенного, имеет смысл говорить об эволюции в более широком смысле, в более глобальном понимании. На интервале нашего небольшого исследования эволюция из чисто физиологического феномена превратилась в эволюцию довольно сложной совокупности живых и искусственных объектов. Более того, эта совокупность на каждом этапе фактически является неразделимой. Каждый элемент является необходимейшим условием существования системы. И каждый из них своими свойствами задаёт дальнейшее направление развития. Направление и собственной эволюции, и эволюции связанных с ним объектов.

Сама же эволюция в глобальном смысле выходит из пределов чисто биологического развития, приобретая при этом другие направленность, масштаб, другие, более быстрые темпы. И соответственно, она (эволюция) может быть представлена как более глобальное явление, не ограничивающееся пределами живого мира.

Из изложенного выше следует ещё один весьма интересный результат. Получается, что анализ такого рода (эволюционных) процессов с помощью схем взаимодействия может быть довольно продуктивным. А отслеживание и анализ процессов развития «контуров» в таких схемах, может быть вполне самостоятельным методом исследования. Вполне возможно, что «метод контуров» может быть применимым не только в данном контексте, но и в изучении генезиса систем самых различных видов.

Если рассуждать согласно современным представлениям синергетики, то можем увидеть следующую аналогию. Наша система развивается в пределах своей стабильной фазы от первоначального состояния (см. рисунок 1) до возможного на этом уровне предела (см. рисунок 4). Предел этот обусловлен ростом сложности системы и взаимодействий её элементов до таких уровней, с которыми Организм уже не в состоянии справиться, даже с использованием самых сложных организационных приёмов. То есть, система подходит к пределу сложности на данном уровне организации, и нестабильность системы становится близкой к критической. Затем, при наступлении события появления Решателя, которое является своего рода явлением со свойствами «аттрактора», система достаточно быстро переходит к новому относительно устойчивому состоянию (см. рисунок 5), получив одновременно и направление, и потенциал для дальнейшего развития.

В обобщённом виде механизм развития систем с учетом изложенного состоит примерно в следующем:

Изначально будучи непосредственным, взаимодействие между элементами с течением времени все более опосредуется включением в него различных промежуточных объектов. Этот процесс продолжается до тех пор, пока усложнение связей не достигает некоторого порогового уровня. После которого (а может, и вследствие достижения которого), возникает некий аттрактор, приводящий систему в новое, устойчивое состояние, с новыми более совершенными свойствами и с новым потенциалом дальнейшего развития, но уже в совершенно другом направлении.

Возможно, этот механизм развития является в какой-то степени универсальным, не зависящим от области исследования, от конкретного типа, класса систем.

.png&w=640&q=75)