Нефтегазовая отрасль является одной из ключевых движущих сил мировой экономики, обеспечивая энергетическую безопасность и сырьевую базу для множества производств. Однако интенсивное освоение углеводородных ресурсов сопряжено с серьёзными экологическими вызовами.

В процессе бурения скважин применяются буровые растворы – сложные многокомпонентные системы, выполняющие ряд важнейших функций: охлаждение и смазка долота, вынос выбуренной породы на поверхность, удержание частиц шлама во взвешенном состоянии, создание противодавления для предотвращения выбросов флюидов и укрепление стенок скважины.

Традиционные буровые растворы, особенно на углеводородной основе или содержащие высокотоксичные добавки, такие как хроматы, бариты или соединения тяжёлых металлов, представляют значительную угрозу для окружающей среды. Их сброс или неправильная утилизация может приводить к загрязнению почв, поверхностных и подземных вод, нанося непоправимый ущерб экосистемам и здоровью человека.

В последние десятилетия мировое сообщество уделяет всё большее внимание вопросам устойчивого развития и снижения техногенной нагрузки на природу. Ужесточение экологических норм и правил, а также растущее осознание социальной ответственности бизнеса, стимулируют нефтяные компании и исследовательские центры к поиску и внедрению инновационных решений.

В этом контексте разработка экологически безопасных буровых растворов и реагентов становится не просто желательной, а критически необходимой задачей. Целью таких разработок является создание эффективных и экономически целесообразных альтернатив традиционным растворам, которые будут характеризоваться низкой токсичностью, высокой биоразлагаемостью и минимальным воздействием на окружающую среду на всех этапах жизненного цикла – от производства до утилизации.

Мировая тенденция к декарбонизации и переходу на возобновляемые источники энергии не снижает актуальности данной проблемы, поскольку добыча углеводородов будет оставаться значимой в обозримом будущем, требуя постоянного совершенствования экологических стандартов и технологий.

Отметим, что история развития экологически безопасных буровых растворов и реагентов тесно связана с эволюцией природоохранного законодательства, осознанием экологических рисков нефтегазовой отраслью и научно-техническим прогрессом в области материаловедения (табл.).

Таблица

История развития буровых установок

№ | Период | Характеристика |

1 | Древние времена | Первоначальные буровые установки появились еще в древности. Использование простых инструментов, таких как деревянные штанги и ручные сверла, позволяло добывать воду и соли. Например, в Древнем Египте бурили колодцы для получения пресной воды. |

2 | Средние века | В средние века технологии бурения не претерпели значительных изменений. Использовались примитивные методы – ручные буровые инструменты, которые требовали много труда и времени. Однако в это время появляются первые механизированные приспособления, такие как различные колесные и водяные мельницы. |

3 | XIX век | С началом промышленной революции начинается активное развитие буровых установок. В 1859 году в Пенсильвании была пробурена первая нефтяная скважина с использованием механизированного бурения. Это событие стало поворотным моментом в истории нефтяной промышленности и бурения. |

4 | XX век | С начала XX века бурение становится более технологичным. Появляются различные типы буровых установок – от роторных до ударных. Это время характеризуется массовым использованием стали и других металлов, что повышает прочность и долговечность установок. |

5 | XXI век | Современные буровые установки оснащены сложными компьютерными системами, которые позволяют осуществлять мониторинг и управление в реальном времени. Появление технологий горизонтального бурения и гидроразрыва пласта дало возможность добывать углеводороды из трудноизвлекаемых запасов. Европа и США: лидеры в разработке новых технологий бурения, таких как «умные скважины», которые позволяют сократить затраты и время на бурение. Экологические аспекты: в последнее время особое внимание уделяется вопросам экологии и минимизации воздействия на окружающую среду. |

На ранних этапах развития бурения, начиная с конца XIX века и до середины ХХ века, экологические аспекты буровых растворов практически не учитывались. Основное внимание уделялось эксплуатационным характеристикам: эффективности выноса шлама, стабильности ствола скважины и предотвращению поглощений.

В качестве буровых растворов широко использовались глинистые суспензии на водной основе, а также различные добавки, многие из которых были токсичными. Утилизация отработанных растворов и шлама зачастую сводилась к сбросу в близлежащие водоемы или на неподготовленные участки земли, что приводило к локальному, но значительному загрязнению.

В 1950–1960-х годах, на фоне роста объемов бурения и увеличения экологического движения в развитых странах, начали накапливаться данные о негативном воздействии буровых операций на окружающую среду. Особую озабоченность вызывали нефтяные разливы и последствия сброса токсичных компонентов буровых растворов, особенно при морском бурении. Это стало первым шагом к осознанию необходимости изменения подходов.

1970-е годы ознаменовались ужесточением природоохранного законодательства в США (например, «Закон о чистой воде» 1972 года) и странах Европы. Эти новые нормы стимулировали нефтяную промышленность к поиску менее вредных компонентов для буровых растворов.

Одним из первых и наиболее значимых шагов стал практически полный отказ от использования хроматов (например, бихромата калия) в качестве ингибиторов коррозии и тонкодисперсных разжижителей. Хроматы были признаны сильными загрязнителями и канцерогенами. Им на смену пришли соединения железа, цинка и другие менее токсичные ингибиторы.

Буровые растворы на углеводородной основе (РУО) на основе дизельного топлива были эффективны, но крайне токсичны для морской фауны. Начались попытки перехода на более очищенные углеводородные фракции с более высоким индексом ароматичности и меньшим содержанием токсичных примесей [2, с. 310-314].

Внедрение крахмала и целлюлозы. В этот период активно внедрялись биополимеры, такие как модифицированный крахмал и производные целлюлозы (например, карбоксиметилцеллюлоза – КМЦ) в качестве регуляторов фильтрации и стабилизаторов в водных буровых растворах, заменяя некоторые синтетические, менее биоразлагаемые компоненты.

1990-е годы стали периодом масштабных прорывов в разработке экологически безопасных буровых растворов, особенно в контексте морского бурения.

Существенный прорыв произошёл с появлением синтетических базовых масел (Synthetic Based Mud, SBM). Это были в основном синтетические парафины (например, линейные альфа-олефины) или сложные эфиры, которые имели значительно более низкую токсичность и лучшую биоразлагаемость по сравнению с дизельным топливом. SBM обеспечивали высокую производительность РУО, но с гораздо меньшим экологическим следом, что позволило их применение в чувствительных морских экосистемах.

Также активное внедрение ксантановой камеди, гуаровой камеди и других природных полимеров для контроля реологических свойств, суспендирующей способности и стабилизации стенок скважины. Эти полимеры отличались высокой биоразлагаемостью и низкой токсичностью. Поиск и внедрение нетоксичных заменителей для других компонентов: эмульгаторов, смазывающих добавок, колматирующих материалов.

В XXI веке тенденция к экологизации бурения только усилилась, чему способствовало дальнейшее ужесточение нормативов, развитие нанотехнологий и «зеленой» химии.

Буровые растворы нового поколения на водной основе (Water-Based Mud, WBM). Сегодня продолжается активная разработка высокоэффективных водных растворов, способных конкурировать с РУО по эксплуатационным характеристикам. Это достигается за счет использования высокомолекулярных полимеров (полиакриламиды, полисахариды), наночастиц и инновационных ингибиторов глин, снижающих риск набухания и обрушения пород.

Биоразлагаемые добавки. Повсеместное внедрение биоразлагаемых смазывающих добавок (на основе растительных масел), ингибиторов глин, флоккулянтов и колматирующих материалов [1, с. 93-97].

Нанотехнологии. Особое внимание уделяется применению наночастиц (SiO₂, Al₂O₃, TiO₂, углеродные нанотрубки) для улучшения реологических свойств, снижения фильтрации, повышения термостабильности и ингибирующей способности растворов. Многие из этих наноматериалов обладают низкой токсичностью и могут быть использованы в экологически безопасных композициях.

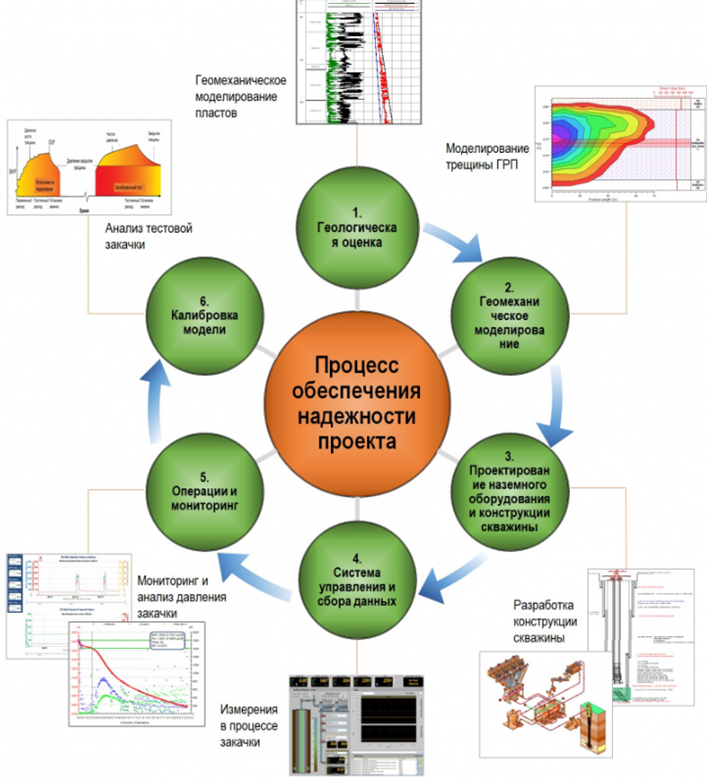

Замкнутые циклы и утилизация. Развитие технологий для обработки и повторного использования буровых растворов, а также эффективных методов утилизации отработанных растворов и шлама, включая биологическую очистку и рекультивацию загрязненных участков (рис.).

Рис. Проект утилизации буровых отходов CRI [3]

Использование «зеленых» растворителей. В качестве альтернативы традиционным растворителям исследуются и внедряются «зеленые» растворители, такие как ионные жидкости и эвтектические растворители.

В целом, история показывает переход от игнорирования экологических аспектов к активному поиску компромиссов между эффективностью бурения и минимизацией воздействия на окружающую среду, с постоянным совершенствованием материальной базы и технологических подходов.

Отметим, что применение экологически безопасных буровых растворов и реагентов, несмотря на свои очевидные преимущества, сопряжено с рядом существенных проблем.

Одной из главных является высокая стоимость. Разработка и производство экологически безопасных компонентов зачастую обходится дороже, чем традиционные химикаты, что связано с затратами на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, более дорогим сырьем (например, биоразлагаемые компоненты по сравнению с нефтяными производными) и патентованными технологиями, что в итоге приводит к увеличению общих затрат на бурение.

Вторая проблема – это потенциальное снижение эффективности в некоторых эксплуатационных условиях. Некоторые биополимеры и биоразлагаемые компоненты могут демонстрировать недостаточную термическую стабильность при высоких температурах глубокого бурения, что ведет к потере реологических свойств раствора. Также они могут уступать традиционным по скорости проходки или ингибирующей способности в высокоактивных глинистых формациях. Проблема стабильности в присутствии загрязнителей из пласта (цемент, соли, углеводороды) также актуальна.

Третья трудность заключается в отсутствии универсальных решений: не существует единого «экологически безопасного» раствора, подходящего для всех геологических условий, требуя индивидуального подбора и адаптации состава к конкретным параметрам бурения, что усложняет планирование и логистику.

Четвертая проблема – это вопросы утилизации и переработки. Хотя экологически безопасные растворы менее вредны, шлам, насыщенный ими, все равно требует утилизации, а эффективное разделение фаз для повторного использования раствора может быть технологически сложным. Биологическая очистка также требует специфических условий для разложения компонентов. Пятая проблема связана с нормативно-правовым регулированием: в некоторых регионах стандарты для экологически безопасных буровых растворов нечеткие или отсутствуют, что создает неопределенность для разработчиков и пользователей, а также затрудняет объективную оценку их «экологичности».

Шестая проблема касается совместимости с оборудованием, поскольку переход на новые типы растворов может потребовать модификации или обновления существующего бурового оборудования. Наконец, седьмая проблема – это необходимость обучения персонала. Для эффективной работы с более сложными составами буровых растворов требуется переподготовка операторов, чтобы они понимали особенности поведения новых составов, методы их контроля и корректировки. Несмотря на эти сложности, прогресс в области экологически безопасных буровых растворов продолжается, направленный на повышение их эффективности, снижение стоимости и упрощение применения.

По нашему мнению, для преодоления упомянутых трудностей, связанных с экологически безопасными буровыми растворами и реагентами, требуется всесторонний подход, охватывающий технологические, экономические, регуляторные и образовательные аспекты.

Снижение стоимости и повышение экономической доступности необходимо достигать через развитие биоинженерии и «зелёной химии», инвестируя в научные исследования для разработки более эффективных и менее затратных методов производства биоразлагаемых полимеров, поверхностно-активных веществ и других реагентов, возможно, с использованием отходов сельского хозяйства в качестве сырья.

Масштабирование производства экологически безопасных реагентов позволит снизить удельную стоимость, а государственные субсидии и налоговые льготы могут стимулировать использование «зелёных» технологий. Важна и экономическая оценка жизненного цикла, демонстрирующая долгосрочную экономию, включая снижение затрат на утилизацию отходов и штрафов.

Повышение эффективности и стабильности требует разработки новых формуляций буровых растворов, непрерывных исследований в материаловедении и коллоидной химии для создания более стабильных и эффективных составов, способных выдерживать экстремальные условия. Комбинация лучших свойств традиционных и экологически безопасных компонентов, а также использование нанотехнологий, может улучшить реологические свойства и термическую стабильность.

Системы мониторинга и контроля в реальном времени с использованием датчиков и интеллектуальных систем позволят оперативно корректировать состав раствора.

Универсализация и модульность решений достигается через создание модульных систем буровых растворов – библиотек стандартных «зеленых» компонентов, которые можно адаптировать под конкретные условия, и разработку программного обеспечения для моделирования поведения бурового раствора. Оптимизация утилизации и переработки включает инвестиции в технологии разделения фаз для повторного использования или безопасной утилизации, разработку улучшенных методов биоремедиации для шлама и отработанных растворов, а также создание замкнутых циклов использования воды и реагентов.

Совершенствование нормативно-правовой базы требует разработки четких международных и национальных стандартов для оценки экологической безопасности и биоразлагаемости, а также стимулирования со стороны регулирующих органов через обязательные требования и лицензирование. Адаптация оборудования предполагает разработку нового бурового оборудования или модульных решений для адаптации существующего оборудования к особенностям экологически безопасных растворов.

Наконец, обучение и повышение квалификации персонала через специализированные программы и обмен опытом критически важны для успешного внедрения новых технологий. Комплексное решение этих проблем не только сделает бурение более экологичным, но и в долгосрочной перспективе повысит его эффективность и экономическую выгоду.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что переход к экологически безопасным буровым растворам является неизбежным и стратегически важным шагом для нефтегазовой отрасли. Хотя существуют значительные вызовы, такие как высокая стоимость, вопросы эффективности и стабильности в экстремальных условиях, а также необходимость адаптации оборудования и утилизации, потенциальные выгоды, включая минимизацию воздействия на окружающую среду, соответствие ужесточающимся регуляторным требованиям и улучшение общественного имиджа, перевешивают эти трудности.

Комплексный подход, включающий инвестиции в научные исследования и разработки, масштабирование производства, разработку стандартов, государственную поддержку через субсидии и налоговые льготы, а также активное обучение и повышение квалификации персонала, является ключом к успешному внедрению и широкому распространению «зеленых» технологий бурения. Развитие биоинженерии, «зеленой химии» и нанотехнологий открывает новые горизонты для создания более эффективных, стабильных и экономически оправданных экологически безопасных буровых растворов.

В конечном итоге, решение проблем в этой области не только позволит снизить негативное воздействие на природу, но и повысит долгосрочную устойчивость и конкурентоспособность нефтегазовой промышленности, обеспечивая баланс между экономическими интересами и экологической ответственностью.

.png&w=640&q=75)