Введение

На сегодняшний день вопрос физического развития детей и подростков является приоритетным вопросом педагогики. Физическое воспитание – основа, на которой строится воспитание всех других составляющих всесторонне развитого человека.

Физическое воспитание направлено на морфологическое функциональное совершенствование организма человека, укрепление здоровья, расширение границ творческого долголетия, как важнейших условий формирования гармонически развитой личности. Кроме того, физическое воспитание также влияет на формирование у подрастающего поколения навыков культуры поведения. Учащиеся, занятые в системе физического воспитания, становятся не только физически здоровее, они развивают навыки самодисциплины, целеполагания, становятся более замотивированы к достижению личностного успеха. В конечном итоге внедрение в учебный процесс грамотно построенных занятий по физическому воспитанию способствуют развитию здоровой, целеустремленной и дисциплинированной личности [1, 2].

Стоит отметить, что наиболее эффективным решением в системе физического воспитания является создание условий для узкоспециализированных занятий, одним из которых является самбо.

Уже на протяжении тринадцати лет в Российской Федерации действует проект «Самбо в школу», благодаря которому процесс физического воспитания школьников значительно изменился. Уроки физической культуры стали более узконаправлены, появились факультативные занятия по самбо, которые с каждым годом посещает все больше школьников [3].

Цель настоящей работы исследовать влияние занятий самбо у школьников пятых и шестых классов.

Обзор литературы

Недавние исследования высветили меняющийся ландшафт физического воспитания (ЛФК) в школах, отражающий сдвиг в сторону более специализированных и инклюзивных подходов. Например, в исследовании, проведенном Гонгом, Тао и Се (2024) в Международном журнале физической активности и здоровья, изучалось влияние ожидаемой ценности на отношение учащихся к урокам физкультуры в младших классах средних школ Китая. Они подчеркнули важность учета интересов и ожиданий учащихся для повышения их вовлеченности в физическую активность. Это исследование указывает на необходимость разработки адаптивных учебных программ физкультуры, ориентированных на различные группы учащихся.

Другим важным вкладом в эту область является работа Ло, Чена, Яна и Дэна (2024), опубликованная в Международном журнале физической активности и здоровья. В их исследовании были проанализированы различия в восприятии киберспорта среди студентов разных уровней образования в Америке. Полученные результаты подчеркивают растущее признание киберспорта как компонента физического воспитания, предполагая, что традиционные программы физкультуры, возможно, потребуется расширить, включив в них новые формы физических и стратегических игр.

Однако эти исследования, хотя и содержательные, часто упускают из виду более широкие последствия интеграции специализированных дисциплин, таких как боевые искусства, в программы физкультуры. Например, проект "Самбо в школе" в Российской Федерации значительно изменил ландшафт физкультуры, введя самбо, специализированное боевое искусство, в учебную программу. Эта интеграция не только разнообразила физические нагрузки, доступные учащимся, но и способствовала их целостному развитию, воспитывая такие качества, как дисциплина, постановка целей и жизнестойкость.

Несмотря на ценную информацию, полученную в результате этих исследований, в литературе остается пробел относительно всесторонних преимуществ и проблем включения специализированных физических дисциплин в школьные программы. Во многих исследованиях не рассматриваются экономические аспекты реализации таких программ или потенциальное влияние технологических достижений на физическое воспитание. Кроме того, существующие обзоры часто не отражают последних тенденций и инноваций в этой области, что подчеркивает необходимость более актуального и всеобъемлющего изучения.

Таким образом, цель этой статьи - предоставить более тщательный обзор с использованием современных методологий, учитывающих последние технические разработки и текущий экономический ландшафт. Наш подход направлен на то, чтобы предложить читателям более полный и актуальный обзор разнообразия продуктов в области физического воспитания, тем самым расширяя и обогащая существующий объем исследований в этой области

Теоретические последствия специализированного физического воспитания в средних классах

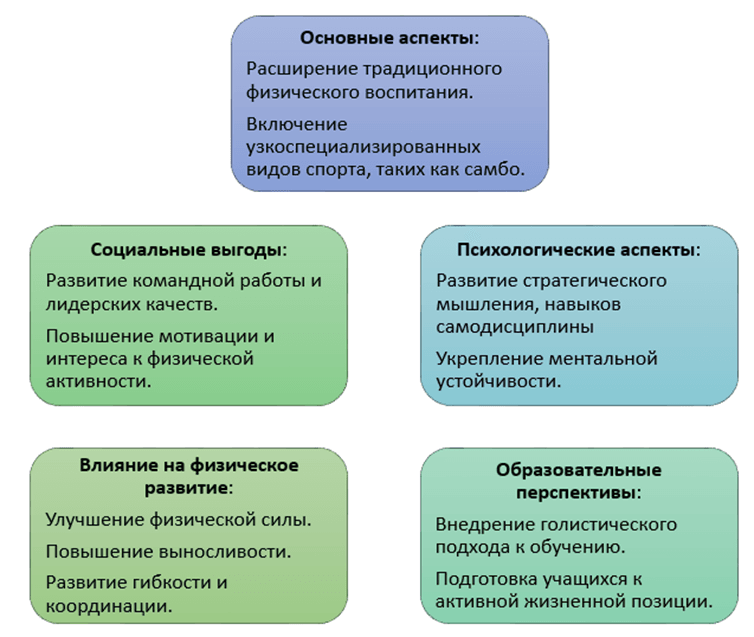

Концепция интеграции специализированного физического воспитания, такого как самбо, в учебные программы средних классов имеет значительные теоретические последствия для области образовательной педагогики (рис. 1). Данный подход бросает вызов и расширяет традиционные рамки физического воспитания, вводя дисциплину, которая объединяет физическую интенсивность спортивных единоборств со стратегической и умственной строгостью боевых искусств.

Рис. 1. Последствия специализированного физического воспитания

Включение самбо, дисциплины, в которой особое внимание уделяется как физической ловкости, так и остроте ума, в учебную программу смещает акцент физического воспитания с традиционных командных видов спорта на более инклюзивные и всеобъемлющие рамки. Такой сдвиг согласуется с появляющимися теориями образования, выступающими за целостный подход к физическому воспитанию, подчеркивающий развитие физических, психологических и социальных навыков. Физические аспекты самбо, такие как повышенная сила, выносливость и координация, дополняются умственными преимуществами, такими, как повышенная концентрация, жизнестойкость и способность решать проблемы [4].

Более того, такой подход перекликается с более широкой целью воспитания всесторонне развитых личностей. Вовлекая учащихся в сложные физические упражнения, которые также требуют стратегического мышления и умственной дисциплины, педагоги могут развивать необходимые жизненные навыки, которые включают постановку целей, настойчивость, командную работу и лидерство [5].

Введение самбо в программу физического воспитания в средней школе также учитывает необходимость обеспечения инклюзивности и разнообразия в спортивном образовании. Оно ориентировано на учащихся, которые, возможно, не склонны к традиционным видам спорта, предлагая им платформу для активного участия и получения физических и психических преимуществ. Этот инклюзивный подход имеет решающее значение в годы становления средней школы, когда учащиеся формируют свое отношение к физической форме, здоровью и общему благополучию.

Таким образом, теоретические последствия интеграции специализированных дисциплин, таких как самбо, в физическое воспитание в средней школе глубоки. Такой подход не только расширяет физические возможности и психологическую устойчивость учащихся, но и согласуется с современными теориями образования, способствующими созданию разнообразной и целостной учебной программы. Что знаменует собой шаг на пути к более динамичному, инклюзивному и результативному физическому воспитанию, способствующему росту всесторонне развитых, способных молодых людей.

Исследование влияние занятий самбо у школьников пятых и шестых классов

Для выполнения цели исследования было произведено сравнение показателей мотивации к занятиям спортом, общей и силовой выносливости у школьников пятых и шестых классов трех исследуемых групп.

1 группа – школьники, посещающие классические уроки по физическому воспитанию.

2 группа – школьники, посещающие уроки по физическому воспитанию, включающие тренировки по самбо.

3 группа – школьники, посещающие уроки по физическому воспитанию, включающие тренировки по самбо плюс факультатив по самбо.

Исследование мотивации производилось с помощью двух методик: мотивы занятия спортом (А. В. Шаболтас в модификации Е. П. Ильина) [6]; изучение интереса к спорту (Е.Г. Бабушкин) [1].

Показатели общей и силовой выносливости измерялись в конце учебного года.

В выборку вошли 97 школьников, из которых:

32 человека – школьники 1 группы (классическое физическое воспитание); 34 человека – школьники 2 группы (физическое воспитание с элементами тренировок по самбо);

31 человек – школьники 3 группы (физическое воспитание с элементами тренировок по самбо с факультативами по самбо).

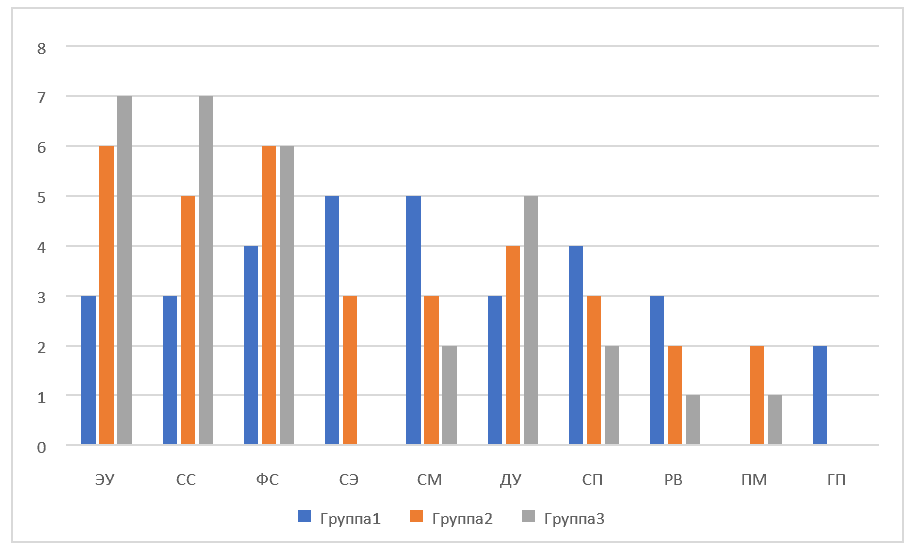

На первом этапе исследования было проведено сравнение доминирующих мотивов в занятии спортом у школьников всех трех групп с помощью методики А.В. Шаболтас в модификации Е.П. Ильина [6]. Методика позволяет выявить несколько превалирующих целей среди 10:

- Мотив эмоционального удовольствия (ЭУ);

- Мотив социального самоутверждения (СС);

- Мотив физического самоутверждения (ФС);

- Социально-эмоциональный мотив (СЭ);

- Социально-моральный мотив (СМ);

- Мотив достижения успеха в спорте (ДУ);

- Спортивно-познавательный мотив (СП);

- Рационально-волевой рекреационный мотив (РВ);

- Мотив подготовки к профессиональной деятельности (ПМ);

- Гражданско-патриотический мотив (ГП).

Результаты исследования доминирующих мотивов во всех трех группах респондентов представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Результаты исследования доминирующих мотивов занятий спортом во всех трех исследуемых группах

Рис. 2. Результаты исследования доминирующих мотивов занятий спортом во всех трех исследуемых группах

Согласно результатам исследования, доминирующими мотивами в третьей группе школьников будут являться: мотив эмоционального удовольствия, мотив социального самоутверждения, мотив физического самоутверждения. Слабо представленными мотивами в этой группе являются: социально-эмоциональный мотив и гражданско-патриотический мотив. Можно сказать, что для школьников, дополнительно занимающихся самбо больше, чем для других характерны высокие стремления к утверждению себя в окружающей действительности. Они более склонны к активной деятельности в социуме, честолюбивы и целеустремленны.

Во второй группе школьников доминирующими мотивами будут: мотив эмоционального удовольствия и мотив физического самоутверждения. При этом, в отличие от школьников третьей группы, у школьников второй группы социально-эмоциональный мотив и гражданско-патриотический мотив представлены в большей степени и не являются слаборазвитыми мотивами. Для этих школьников занятие спортом с одной стороны обусловлен желанием физического развития, с другой стороны получением эмоционального удовольствия во время самого процесса.

В первой группе школьников доминирующие мотивы сильно отличаются от доминирующих мотивов школьников 2 и 3 групп: социально-эмоциональный мотив и социально-моральный мотив. Для, школьников занимающимися классическими занятиями по физическому воспитанию более характерны эмоциональные мотивы. Занятие спортом для них – выплеск эмоций, общение по средствам нахождения в группе, но не более этого.

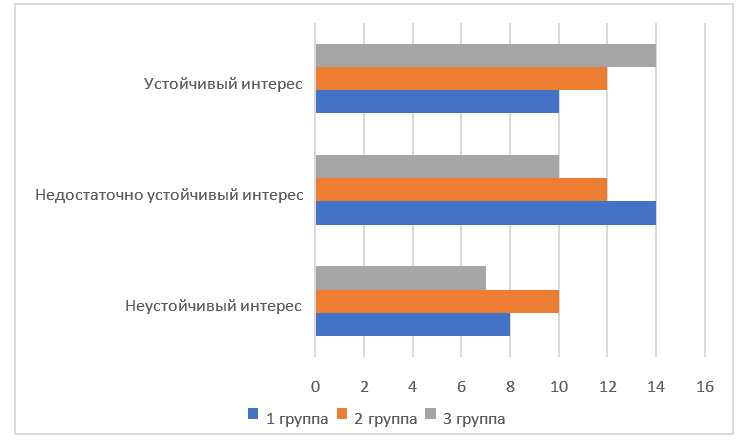

Следующим этапом исследования стало изучение мотивации к спорту у респондентов с помощью методики «Изучение интереса к спорту» (Е.Г. Бабушкин) [1]. Методика позволяет определить уровень устойчивости интереса к спорту. Результаты исследования по данной методике приведены на рисунке 3.

Рис. 3. Результаты исследования интереса к спорту в исследуемых группах

Исходя из полученных результатов, наиболее устойчивый интерес к спорту выявлен у школьников третьей группы (45,2% респондентов), похожие результаты отмечены и во второй группе (35,3%). У школьников первой группы, занимающихся в классах с классическими уроками физического воспитания, в большинстве случаев недостаточно устойчивый интерес (43,8%). Наибольшее количество респондентов, для которых характерен неустойчивый интерес к занятиям спорта, зафиксировано среди школьников второй группы (29,4%). Можно отметить, что наименьшее количество респондентов, для которых характерен неустойчивый интерес к спорту, выявлено в третьей группе школьников (25,6%).

Заключительным этапом исследования стало сравнение показателей общей и силовой выносливости у школьников всех трех групп.

Для измерения показателей общей и силовой выносливости применялся комплекс упражнений. Уровень общей выносливости определялся по показателям упражнения «Бег 1000 м». Уровень силовой выносливости по показателям упражнений: «Подъем туловища из положения лежа на спине», «Приседания на двух ногах» и «Сгибание и разгибание рук в упоре».

При сравнении результатов экспериментальных замеров с помощью t критерия Стьюдента (критерий Стьюдента — общее название для класса методов статистической проверки гипотез, основанных на распределении Стьюдента) были получены значимые различия между группами [1].

Наибольшее количество значимых различий было выявлено между 1 и 3 группами школьников в показателях силовой выносливости. Показатели силовой выносливости в упражнении «Подъем туловища из положения лежа на спине» значительно выше (30,1 раз в минуту), чем в показатели по этому упражнению в 1 группе школьников (24,5 раз в минуту) при р<0,05. Показатели силовой выносливости в упражнении «Сгибание и разгибание рук в упоре» также значительно выше в среднем, у третьей группы школьников (9,6 раз), чем в 1 группе школьников (6,3 раз) при р<0,05. Значимых различий по показателям силовой выносливости в упражнении «Приседания на двух ногах» между группами не обнаружено.

При сравнении результатов общей выносливости по упражнению «Бег 1000 м» также были обнаружены значимые различия между группами школьников №1 и №3. Так, показатели общей выносливости у школьников третьей группы значительно выше (301,1) тех же показателей школьников первой группы (322,2) при р<0,05.

Значимых различий в показателях общей и силовой выносливости у школьников второй группы с показателями школьников первой и третьей группы не обнаружено. Средние значения общей и силовой выносливости школьников второй группы находятся в промежутке между значениями первых и третьих.

Таким образом, исследование влияния занятий самбо на физическое развитие школьников пятых и шестых классов выявило:

- Школьники 5-6 классов, занимающиеся самбо, имеют в среднем более устойчивый интерес к занятиям спортом.

- Для школьников 5-6 классов, дополнительно занимающихся самбо, больше, чем для других, характерны высокие стремления к утверждению себя в окружающей действительности. Они более склонны к активной деятельности в социуме, честолюбивы и целеустремленны.

- Показатели общей и силовой выносливости у школьников-самбистов значительно выше, нежели аналогичные показатели у школьников, занимающихся физической культурой по классической программе.

Результаты этого исследования могут оказаться полезными для педагогов и политиков при разработке школьных программ физического воспитания. Интегрируя самбо или аналогичные боевые искусства в учебную программу, школы могут предлагать более увлекательные и разнообразные физические занятия, что потенциально приведет к увеличению участия учащихся и интереса к физической подготовке. Более того, развитие дисциплины, уверенности в себе и навыков постановки целей с помощью таких мероприятий может способствовать общему личностному развитию учащихся.

Заключение

В статье было рассмотрено многогранное влияние интеграции самбо, специализированного боевого искусства, в программу физического воспитания учащихся пятых и шестых классов. Исследование предоставляет убедительные доказательства того, что такая интеграция может значительно улучшить не только физическое развитие учеников, но и их психологические и мотивационные аспекты в отношении спорта и физических нагрузок.

Результаты показывают, что учащиеся, занимающиеся самбо, демонстрируют более высокий уровень физической подготовки, проявляющийся в улучшении силы, выносливости и ловкости. Что еще более важно, эти учащиеся также демонстрируют повышенную мотивацию к занятиям спортом и более сильную склонность к активному участию в физических нагрузках. Это особенно примечательно в контексте образования в средней школе, где воспитание позитивного отношения к здоровью и физической форме имеет решающее значение.

Более того, теоретические последствия такого подхода выходят за рамки непосредственных преимуществ физической подготовки. Включив самбо в учебную программу, преподаватели могут обеспечить более целостный образовательный процесс, который не только бросает вызов учащимся физически, но и поощряет умственную устойчивость, дисциплину, стратегическое мышление и командную работу.

Кроме того, в статье подчеркивается важность диверсификации программ физического воспитания за счет включения специализированных дисциплин, таких как самбо. Это не только удовлетворяет более широкому кругу интересов учащихся, но и способствует инклюзивности в спортивном образовании.

В заключение интеграция самбо в программу физического воспитания в средних классах представляет собой прогрессивный шаг на пути к более инклюзивному, увлекательному и всестороннему подходу к физическому воспитанию. Такой подход согласуется с современными теориями образования, выступающими за целостные и диверсифицированные учебные программы, и обладает потенциалом для значительного улучшения физического, психологического и социального развития учащихся.

.png&w=640&q=75)