Главными задачами реставрации являются восстановление и сохранение памятников культуры и искусства сообразно их исторической ценности. Согласно Венецианской хартии, восстановлению и сохранению подлежит не только внешний облик реставрируемого объекта, но также технологии и материалы, которые использовались при его создании.

В случае с памятниками архитектуры сохранение исторических, аутентичных материалов особенно важно, ведь материал для зодчества – неотъемлемая часть концептуального и художественного замысла. Полностью реконструированный с использованием современных материалов объект, даже максимально приближенный к изначальному виду, нельзя назвать подлинником, он будет копией. Ценность копии с позиции этики реставрации остается предметом спора: при одних условиях ее создание оправдано, при других – подвергается обоснованной критике.

Между тем, случаи, когда архитектурный объект доходит до нас в идеально сохранившемся состоянии крайне редки, поэтому в ходе реставрации вмешательство в материальную основу памятника неизбежно. Этика современной реставрации предполагает, что такое воздействие должно быть минимальным и научно обоснованным.

Принцип минимального воздействия и пиетет к материальной подлинности памятника появляются в период формирования научных оснований реставрации, в последней четверти XIX в., когда, не без влияния популярной, но, поначалу несколько авантюрной, археологии, меняется отношение к «древности». Ценность прошлого в постромантическую эпоху определяется его возможностью быть задокументированным свидетелем времени. Как документ, сохраняющий в себе и транслирующий через себя характер и особенности своего времени, памятник архитектуры должен оставаться, насколько это возможно, в своем изначальном виде. Сопровождаемое развитием промышленности и технологий, становление реставрации как науки определило формирование подвижных этических границ – норм, принципов и правил, определяющих меру допустимого при работе с памятниками архитектуры, в том числе с аутентичным материалом.

Дальнейшая эволюция научной реставрации претерпевает значительные метаморфозы: корректируются, дополняются и переосмысляются основные этические и эстетические парадигмы. Опыт последних ста лет, полученный в условиях масштабных катастроф – революций, мировых войн, терроризма – привел к кратному увеличению подходов и методов реставрации памятников архитектуры, расширению и обогащению теории, формулированию и утверждению основных принципов реставрационной этики на уровне государственного законодательства.

Этика современной реставрации предполагает, что вмешательство в историческую ткань архитектурного памятника должно быть минимальным и обоснованным. Что требует педантичного и трудоемкого подхода. Необходимо, чтобы процесс реставрации предварял комплекс научных исследований с участием специалистов из разных научных сфер: материаловедения, археологии, строительства, искусствоведения. Памятник архитектуры, помимо, собственно, архитектуры, может включать монументальную живопись, скульптуру, предметы декоративно-прикладного искусства. Понятие памятника архитектуры распространяется и на объекты инженерного искусства, различного масштаба градостроительные концепции и проекты. Историческую ценность представляет также отраженная в планировке и оформлении функция здания: торговая, образовательная, музейная, жилая. Также в случае с памятниками архитектуры, перед реставраторами и архитекторами часто стоит важная задача согласования исторического здания с актуальной функцией, его приспособления к современной социальной среде.

При реставрации любого типа архитектурного памятника в той или иной степени затрагивается вопрос сохранения аутентичных материалов. В рамках одного объекта количество различных материалов может насчитывать десятки наименований: камень, гипс, дерево, стекло, кирпич, краска, штукатурка, сплавы, смолы, драгоценные и полудрагоценные металлы, клеи, наполнители, мрамор. Для каждого отдельно взятого материала необходимо определить степень изношенности, возможность разборки/сборки, обосновать необходимость реставрации, замены или воссоздания, разработать реставрационную стратегию, подобрать ремонтные и защищающие средства и композиты. Причем этот процесс нужно повторять каждый раз заново для каждого исторического материала при реставрации каждого конкретного памятника.

Оставляя за скобками бесспорное положительное влияние на состояние научной реставрации и результаты ее деятельности, сумма накопленных знаний, разнообразие методов и фундаментализация норм привели к существенному усложнению процесса реставрации на всех его этапах. Многомерность и сложность реставрации памятников архитектуры с максимально возможным сохранением аутентичных материалов задает высокие требования к организации работ, подбору специалистов, разработке научно-исследовательской и методологической базы. Что ведет за собой увеличение стоимости и сроков проектирования и проведения ремонтно-реставрационных работ.

Возникающие экономические и организационные трудности часто заставляют заказчика (оправданно или неоправданно) искать пути упрощения, удешевления и сокращения сроков реставрации. В отсутствии безусловного приоритета интересов представителей научной реставрации над интересами других сторон, а также вследствие недоработок охранного законодательства, это приводит к возникновению систематических проблем и ошибок при работе с аутентичным материалом и, как следствие – снижению качества реставрации.

Регулярность повторения ошибок и незначительные продвижения в решении возникающих проблем актуализируют необходимость проговаривания и формулировки принципов реставрации, систематизации проблем и выявления причин их возникновения, инвентаризации современных научных методов реставрации аутентичных материалов.

Таким образом, ставится цель исследования:

Сформулировать принципы, проблемы и методы реставрации и сохранения аутентичного материала в архитектурных памятниках.

Объект исследования: проблематика реставрации и сохранения аутентичных материалов в памятниках архитектуры в исторической перспективе

Предмет исследования: принципы и методы сохранения аутентичных материалов при реставрации архитектурного памятника

Для достижения цели ставятся следующие задачи:

- определить этико-эстетические обоснования необходимости сохранения аутентичного материала при реставрации памятников архитектуры для каждого периода развития реставрационной науки;

- определить современные принципы сохранения и реставрационной работы с аутентичным материалом;

- выявить сопровождающие реставрацию аутентичных материалов в памятниках архитектуры основные проблемы и их причины;

- предоставить современные научно-практические методы работы с аутентичным материалом в памятниках архитектуры.

Реставрация памятников архитектуры и проблема сохранения аутентичного материала в XIX в. Стилизаторская реставрация

Было бы ошибкой думать, что реставрация развивается вдоль поступательной восходящей линии, ведущей от незнания к знанию, от варварства к цивилизации. Так же как и предполагать, что предшественники, не владея теми компетенциями, знаниями и навыками, которыми располагает современная наука, были начинающими и неопытными мастерами. Практика реставрации, в разные периоды своего существования, целиком и полностью зависела и зависит от социального, культурного контекста и тенденций времени. Реставратор в рамках своей деятельности в той или иной мере осуществляет социальный заказ, в котором отражаются ценностные представления о памятниках архитектуры. Руководствуясь наличествующими в обществе запросами, «мастер средневековья, Ренессанса или архитектор-романтик начала прошлого века вполне профессионально справлялись с заказом своей эпохи, но не могли предлагать современных нам приемов, например фрагментарной реставрации памятника. А если и получалось что-то напоминающее фрагментарную реставрацию, то побудительные причины в корне отличались от тех, которые сегодня вызывают к жизни этот прием» [1].

Однако логика историографического обзора предполагает некоторую динамическую картину, иллюстрирующую развитие какого-либо явления. Поэтому и реставрацию, в первую очередь как научную деятельность, принято рассматривать поступательно, в парадигмальных границах какого-либо исторического периода.

Зарождение реставрации архитектурных объектов, как отдельного направления архитектурной практики, начинается с эпизодических, но показательных работ по восстановлению античных памятников – Колизея и арки Тита. Руководившие работами в первой четверти XIX в. архитекторы Р. Стерн и Д. Валадье, придерживались принципов, которые более столетия спустя закрепят в международных хартиях. Это: минимальное вмешательство в материальную основу памятника, приоритет консервации над реконструкцией, невзрачность и упрощение добавлений. Воссозданные элементы для арки Тита, Валадье выполнил не из мрамора, а из травертина, таким образом отметив современное вмешательство в памятник. Добавленные недостающие части ордера упрощены: колонны не имеют каннелюр, профили карниза – без рельефа.

Рис. 1. Триумфальная арка Тита. Реставрация 1821 г.

Подход римской школы, однако, не следует понимать в духе современных концепций реставрации. Архитекторы эпохи классицизма к античному наследию относились с большим пиететом, к работе над ним подходили максимально аккуратно. Тот же Валадье, уже не заботясь о подлинности памятника, создавал для римских церквей XVI-XVII вв. фасады в классицистическом стиле.

Тем не менее в этот период, когда возрос интерес к истории, подогреваемый знаковыми археологическими экспедициями и открытиями, сохранение материальных следов прошлого стало обосновываться их познавательной ценностью. Это привело к значительному увеличению числа объектов, которые подлежали охране и к возникновению новой категории руинированных памятников, для которых требовалась только консервация и раскрытие изначального вида. Сохраненная подлинность памятника, отражающая развитие материальной культуры, стала основополагающим и обязательным принципом и ценностным императивом. Утверждение этого принципа предвосхитило зарождение современных научных подходов к охране и реставрации памятников [2, с.9].

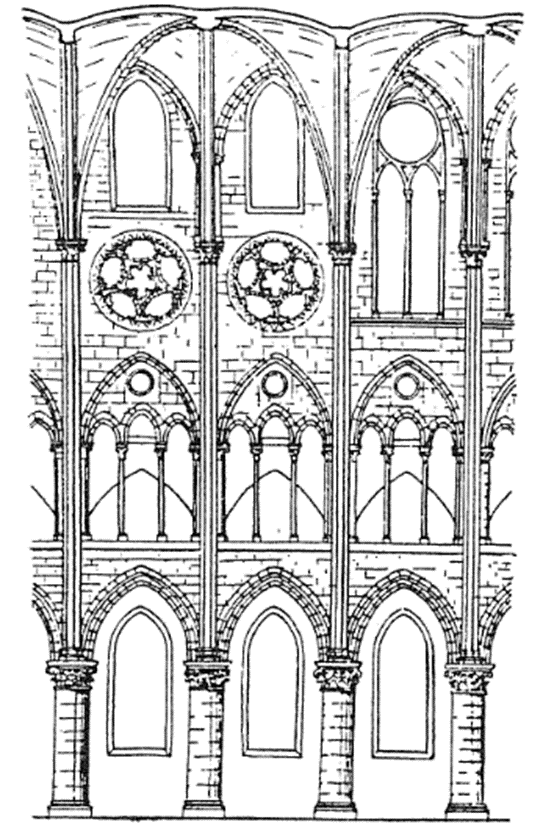

Началом новой вехи развития научной реставрации принято считать проект французского архитектора Э. Виолле-ле-Дюка, разработанный в 1843 году для собора Парижской Богоматери. В духе того времени, когда господствовал национальный романтизм, концепция реставрации строилась вокруг идеи полного восстановления здания в соответствии с изначальным видом, каким его себе представлял архитектор. В стремлении привести объект к исконному стилистическому образцу, подлинные материалы и элементы – изначальные или те, которые пристраивались к зданию в разные периоды его жизни – заменяли стилизованными новоделами, созданными по аналогиям. Причем, докомпоновка декора и конструктивных частей здания носила вольный характер: аналогиями могли служить элементы близких по стилю, но совершенно других зданий.

Так, при реставрации собора, украшающие контрфорсы XV века пинакли, были заменены на другие, с чертами характерными для ХIV века. Окна верхнего этажа главного нефа, датируемые XIII веком, были отреставрированы с учетом стилистики XII века. Скульптурные элементы «королевской галереи» над входом западного фасада полностью восстановлены на основе примеров из кафедральных соборов Бордо и Амьена, в то время как декор обрамления двери на южной стороне пересмотрен в духе более ранней архитектурной традиции. На местах утраченных скульптур, располагавшихся на парапете фасада, установили реконструкции химер, созданных по авторскому рисунку Виолле-ле-Дюка. К главному шпилю собора, восстановленному по старому рисунку, добавили статую самого архитектора и его коллег по реставрации [2, с.16].

Рис. 2. Собор Парижской Богоматери. Продольный разрез. На левой части верхнего яруса окна реконструированы в духе XII в., в правой – созданные в XVIII в., до реконструкции Виолле-ле-Дюка [2, с.14]

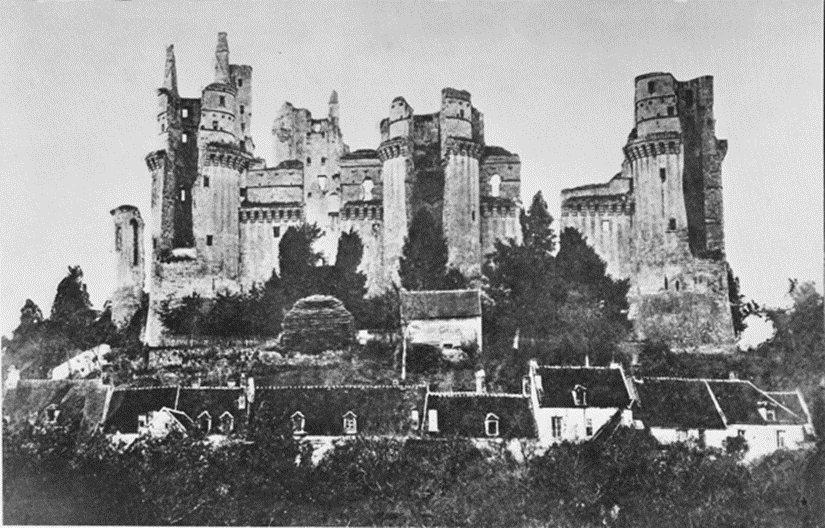

Самым показательным примером периода так называемой стилизаторской реставрации стал проект, разработанный Виолле-ле-Дюком для замка Пьерфон. В этой работе архитектором была предпринята попытка воссоздания образцового здания в средневековом стиле. Руины замка были полностью реконструированы в соответствии с авторскими представлениями об оригинальном архитектурном стиле эпохи. Пьерфон, так же как и другие проекты реставрации этого периода, дополнен произвольно подобранными деталями (мансардными окнами, флюгерами) и материалами: ворота, перекрытия и другие конструктивные части здания повсеместно укреплены не характерными для времени строительства памятника железными конструкциями.

Рис. 3. Руины замка Пьерфон

Рис. 3. Руины замка Пьерфон

Рис. 4. Замок Пьерфон после реконструкции

Рис. 4. Замок Пьерфон после реконструкции

Несмотря на кажущиеся нам сегодня варварскими реставрационные вольности, подход Виолле-ле-Дюка имел своеобразные научные обоснования. Его профессиональное мировоззрение складывалось в условиях характерного для этого времени нарождающегося сциентизма. Он понимал «памятник Средневековья как рациональную систему, поддающуюся научному анализу. Впервые раскрыв строгую конструктивную закономерность готики, он исходил из представления о реставрации как о восстановлении этой системы в ее чистом и законченном виде» [3, c.22].

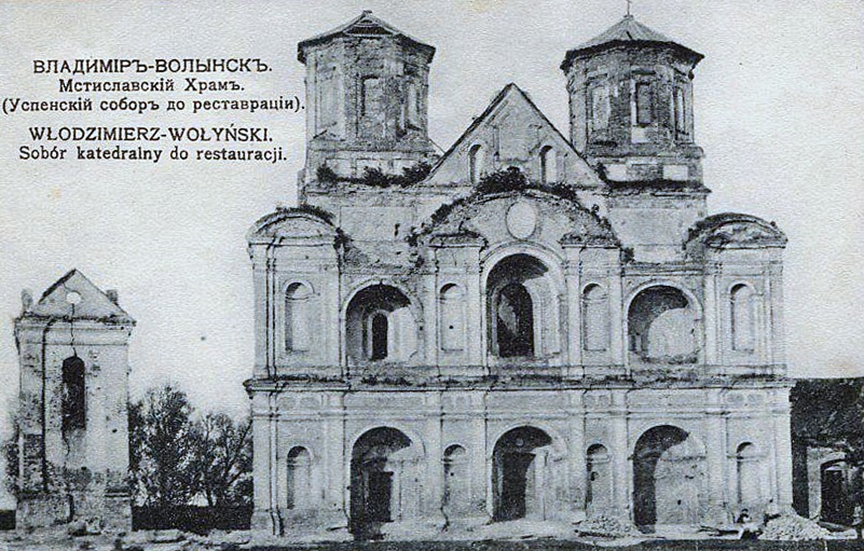

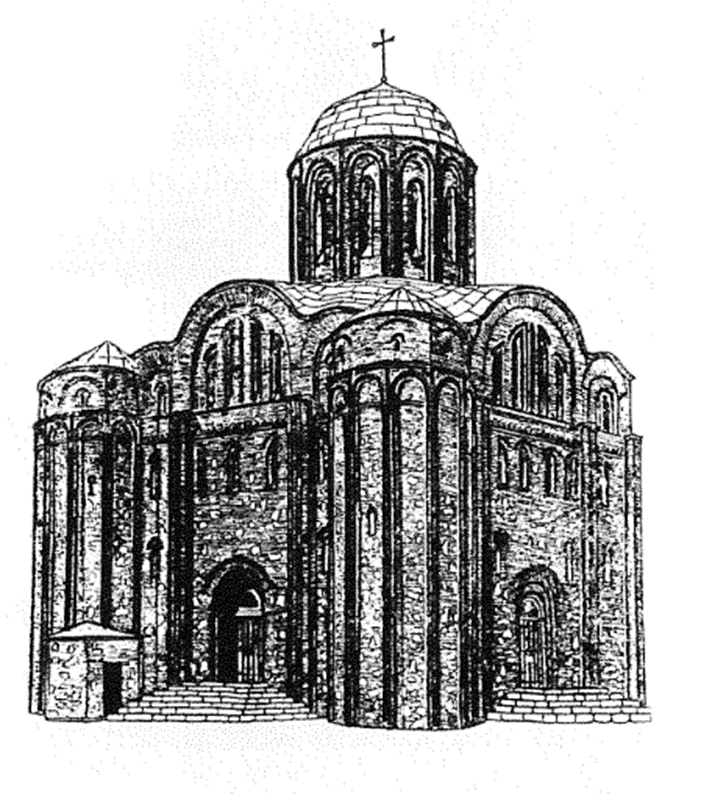

До конца столетия стилизаторская реставрация оставалась доминирующим подходом к восстановлению памятников архитектуры в культурном пространстве Европы. В русле этой тенденции архитекторам Российской империи образцами для восстановления исторического наследия служили памятники древнерусского зодчества. Показательна в этом отношении судьба Успенского собора, построенного в 1160 г. в украинском городе Владимире-Волынском. В конце XVII века он сильно пострадал от пожара и после был реконструирован в стиле позднего барокко. Впоследствии, пережив несколько ремонтов, собор пришел в упадок и в 1829 г. представлял собой руины. В 1893 г. под руководством архитектора Г. Котова и А. Прахова были начаты археологические исследования остатков собора, обмеры и подготовительные работы. К 1900 г. собор полностью восстанавливают в формах древнерусской культовой архитектуры, близких к изначальным. Руководствовались архитекторы в своих решениях, помимо данных археологических изысканий, историческими описаниями и аналогиями.

Рис. 5. Успенский собор до реконструкции

Рис. 5. Успенский собор до реконструкции

Рис. 6. Успенский собор после реконструкции

Рис. 6. Успенский собор после реконструкции

Рассмотренные примеры наглядно иллюстрируют специфику отношения к аутентичным материалам и подлинности формы в реставрационной практике XIX в. Архитекторы, осваивающие профессию реставраторов, понимали ценность памятника древности через его образ, живописность которого вызывала переживание духа времени. При этом точность воспроизведения, как и необходимость сохранения оригинальных материалов, не играли большой роли: важно, чтобы памятник обладал некоторой репрезентативной стилистической полнотой, иногда даже более впечатляющей и колоритной, чем в изначальном воссоздаваемом стиле.

Одну из концептуальных причин такого подхода к реставрации памятников сформулировал крупный искусствовед, специалист по древнерусской архитектуре А. Л. Баталов. По его мнению, культура XIX в. сохраняла в себе черты средневекового мировоззрения, которые выражались через отношение к иконографии. При реставрации воспроизведение иконографии означало также сохранение ценности объекта как артефакта древности. Материал и форма не рассматривались как уникальные или неповторимые вещи. В ряде случаев, особенно в первой половине XIX в. (но иногда и позже), воспроизведение древнего памятника не предполагало даже сохранение его иконографии. Достаточно было места, на котором разобранный памятник заменялся совершенно другим по иконографии, но, благодаря месту, получал наследуемый статус «памятника древности». Однако во второй половине XIX в., (как в случае с Успенским собором) более распространенной стала идея того, что передача иконографии, воспроизведенная в новострое на месте архитектурного памятника, делает его также памятником древности. «Это связано с традиционным для культового искусства пониманием подлинного как подобия прообразу: повторение формы реликвии переносит на новое произведение и ее сакральную значимость. В архитектуре форма как бы освящала новое сооружение древностью своей иконографии» [4].

Реставрация памятников архитектуры и проблема сохранения аутентичного материала в конце XIX – начале XX вв. Археологическая реставрация

Признаки формирования археологического подхода в архитектурной реставрации, которые приближали ее к строгой науке, фрагментарно появляются, начиная с середины XIX в. В последней четверти века значительно расширяется и углубляется теория, затрагивающая методы, правила и принципы реставрации памятников архитектуры. В России основы археологического подхода подробно прорабатываются профессиональными археологами А. Уваровым и И. Забелиным.

Уваров организовывает первые археологические съезды, где большое место занимают обсуждения вопросов реставрации и охраны памятников архитектуры, их этических и юридических аспектов, зачитываются доклады о ходе реставрации отдельных объектов. Реставрация тесно связывается с археологией, в какие-то моменты даже полностью подчиняясь ей, становясь прикладной дисциплиной. Связано это с тем, что понятие историко-культурного артефакта, документированием, сохранением и изучением которого занималась археология, уже имевшая развитый научно-методологический инструментарий, распространилось и на памятники древнего зодчества. Так, например, специальная комиссия по сохранению древних памятников была образована в конце XIX в. при Императорском Московском археологическом обществе (ИМАО).

Результаты теоретических и методологических наработок, полученные во многом благодаря научной работе ИМАО, стали фундаментом для исследований, проводимых в рамках реставрации памятников. Реставрационная документация фиксировала состояние объектов с учетом различных аспектов, указанных Уваровым. Она включала в себя историческую справку, описывающую уникальные художественные качества памятника, его техническое состояние и предусматривала документирование объекта графическим и фотографическим способами в три этапа: до начала реставрации, в процессе и после завершения работ. Любые реконструкции памятника, по мере необходимости их осуществления, проводились с учетом строгого стилистического разбора объекта [4, с.47].

В исследовании, посвященном становлению научной реставрации, искусствовед В. Зверев приводит показательное замечание посещавшего съезды историка и общественного деятеля М. Погодина: «Надобно растолковать, – писал М.П. Погодин, – что узкое окошко в церковной стене, та или другая линия в резных и лепных украшениях, такая-то дверь, лоскуток заскорузлой кожи, знак, вырезанный на камне, глиняная вещь или медный крестик, образок со стертыми надписями, старый кирпич – также памятники, в некоторых случаях гораздо более драгоценные, нежели золотое монисто или серебряное ожерелье» [4, с.48].

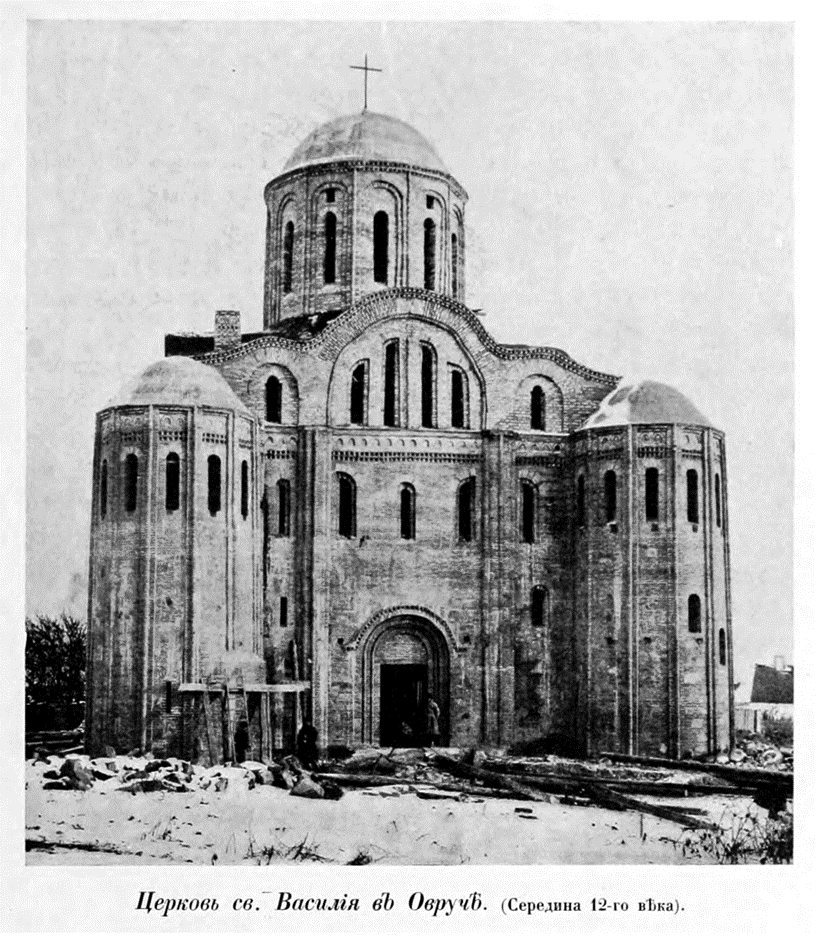

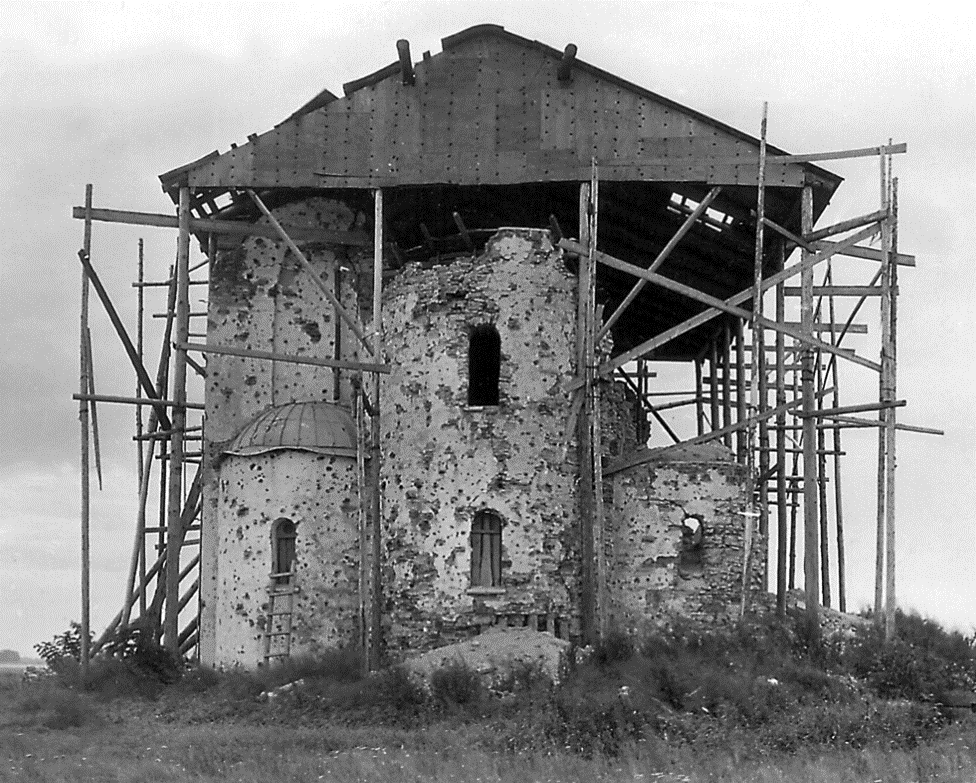

Объединение ценности материала и ценности законченного облика начинает реализовываться в конце XIX – начале XX вв. в памятниках, имеющих большое сакральное и мемориальное значение. Хрестоматийным в этом отношении примером стала реставрация Васильевской церкви в Овруче.

На момент принятия решения о реставрации, памятник, датированный XII – началом XIII вв., находился в состоянии руин, которые укрепили и накрыли деревянным навесом.

Рис. 7. Руины Васильевской церкви

Проект целостного восстановления церкви доверили еще не имеющему большой практики архитектору А. Щусеву. Предварительным археологическим и архитектурным исследованием объекта руководил крупный реставратор того времени П. П. Покрышкин.

Рис. 8. Эскиз проекта реставрации Васильевской церкви, представленного Щусевым в 1908 г. [3, с.16]

Перед началом работ был проведен тщательный анализ и обмер руин, их временная консервация. На оконных проемах укрепили сохранившиеся фрагменты фресок. С целью извлечения аутентичных деталей и материалов обрушившихся частей здания, на прилегающей памятнику территории произвели раскопки. Использование метода измерения удаления от основания оригинального местоположения найденных во время раскопок деталей, позволило обосновать возможность их возвращения в изначальное положение. Таким образом, реставраторы адаптировали метод анастилоза, разработанный при восстановлении античных архитектурных памятников.

В результате южная стена была полностью восстановлена из руин, а реконструированные части значительно восполнены оригинальными элементами. Вся восстановленная кирпичная кладка и другие дополненные участки были выделены с помощью кирпича и раствора другого цвета, что позволило проиллюстрировать сочетание оригинальных и достоверно восстановленных элементов в архитектуре церкви, возрожденной до уровня карниза крыши. Кирпич для реконструируемых частей памятника изготовили по старым образцам на местном заводе. Кровля, барабан и купол памятника были докомпонованы Щусевым на основании творческой реконструкции, базирующейся на знаниях архитектуры XII-XIII веков. Помимо задачи целостного восстановления облика церкви, необходимость этой реконструкции объяснялась мерами постоянной консервации, которая обеспечивала сохранность памятника [2, с.18].

Рис. 9. Вид Васильевской церкви после завершения реставрационных работ

Обстоятельность и тщательность предварительных исследований, их документирование и публикация для общего обсуждения, стремление максимально сохранить подлинные элементы, отметить материалы, добавленные в ходе реставрации, соблюдение принципа обратимости при реконструкции дополнений, позволяющего их убрать и заменить без воздействия на основной массив здания – все эти аспекты знаменовали утверждение принципиально нового подхода к реставрации памятников архитектуры, в частности работе с аутентичным материалом. «Важнейшими стали заботы о структурной прочности материального остатка и способы его сохранения на возможно длительный срок. Особую значимость приобрели технические проблемы консервации и организации хранения памятников культуры и искусства. Большое значение стало придаваться научно-реставрационной документации. Реставрация может считаться научной только тогда, когда ведется научная документация, в которой фиксируются все технические операции реставрационного процесса и результаты наблюдений за состоянием памятника на всем протяжении его хранения» [4, с.83].

Проблема сохранения и реставрации аутентичного материала архитектурных памятников в конце XIX – начале XX вв. окончательно выходит с периферии, занимая одно из центральных мест теории и практики. Развитие и углубление научных оснований реставрации, археологии и искусствознания, в их взаимозависимой динамике, способствовало появлению обоснованных и регламентированных методов и способов работы с материалом. При ведомствах Архитектурных обществ Москвы и Петербурга были организованы специализированные комиссии для изучения и применения современных способов защиты памятников от факторов разрушения, таких как: повышенная влажность, неподходящий микроклимат, проблемы вентиляции и отопления. Научные комиссии также занимались вопросами конструктивной защиты зданий от вредных воздействий и изучением свойств строительных материалов: известковых растворов, кирпича и дерева, различных видов цемента.

В этот период начинает складываться специфика организации реставрационных работ с привлечением специалистов из разных научных областей. Так, решением проблем, связанных со строительными материалами и конструктивными особенностями зданий, занимались архитекторы и организованные ими ассоциации. Для работы по сохранению и реставрации монументальной живописи привлекались профессиональные химики. Они исследовали технологические и химические свойства красящих веществ: масла, растворителей, грунта, лаков. Вклад ИМАО в развитие методологии сохранения и реставрации исторических материалов заключался в изучении технологических свойств и способов использования различных веществ в археологической практике: клея, жидкого стекла, гуммиарабика, многочисленных растворов, эфирных лаков, мастик, масел и пр. [4, с.71].

В первой четверти XX в. происходит постепенное отмежевание реставрации от археологии и завершается процесс ее оформления как самостоятельной научной дисциплины. Накопленные в этот период знания, научно обоснованные способы и методы проведения реставрационных работ, а также метаморфоза ценностного отношения к памятникам культуры и истории привели к общему признанию важности сохранения подлинного вида памятника и материалов, из которых он был создан.

«Итак, принципы археологической реставрации, сохраняя значение ценнейшего «культурного опыта» (термин Р. Пане), не исчерпывают развития реставрационной теории. Эта теория продолжает развиваться и будет, несомненно, развиваться впредь. Опыт показывает, что реставрация всегда была лишь одной стороной многогранной сферы культурного творчества человека, всегда несла на себе отпечаток идей и материальных интересов своего времени. Этим обусловлен сложный и далеко не прямой путь ее развития. Исторический взгляд на реставрационную деятельность наших предшественников должен помочь нам лучше осознать специфику нашей сегодняшней работы по сохранению культурного наследия» [3, с.28].

Реставрация памятников архитектуры и проблема сохранения аутентичного материала в XX в. Международные хартии. Реставрация памятников в послевоенный период

Повсеместное принятие в европейском культурном пространстве норм и принципов реставрационной теории и практики, закрепленных научно-исследовательскими основаниями и актуальными концепциями, а также критический характер разрушительных действий во время Первой мировой войны, привели к появлению документально утвержденных хартий по защите и охране памятников материальной культуры.

Первые документальные резолюции были созданы по итогам Международного конгресса реставраторов, организованного в 1931 г. в Афинах. В документах конгресса был сформулирован ряд важных положений:

- необходимость создания международных реставрационных организаций по вопросам реставрации на уровне консультирования и практических работ;

- все предложения по реставрации должны подвергаться тщательному анализу экспертами, чтобы избежать ошибок, способных уничтожить уникальность и историческую значимость объектов;

- вопросы защиты исторических памятников должны быть включены в законодательство каждой страны;

- раскопанные участки, не подлежащие немедленному восстановлению, должны быть перезахоронены для охраны;

- допускается обоснованное применения новейших технологий и материалов в процессе реставрационных работ. Все новые материалы должны акцентированно отличаться от оригинальных;

- необходимость обеспечения защиты территорий, непосредственно прилегающих к местам исторического значения;

- имея в виду каждый уникальный случай в работе с памятником, приоритет перед реставрацией сохранять за консервацией. Там, где реставрационное воздействие неизбежно - в случае угрозы, разрушения или сильного износа - необходимо сохранить художественно-исторические наслоения;

- для сохранения руин необходима скрупулезная консервация. Если возможно, следует восстанавливать исходные части методом анастилоза;

- в случае дальнейшей эксплуатации исторического здания, необходимо уважать его исторический или художественный характер;

- в каждой стране архитекторы и реставраторы должны сотрудничать со специалистами в области физических, химических и естественных наук с целью определения методов, которые должны применяться в конкретных случаях;

- крайне желательно, чтобы квалифицированным учреждениям и ассоциациям, без ущерба международному публичному праву, была предоставлена возможность проявить свою заинтересованность в охране произведений искусства;

- увеличить роль образования и просвещения в вопросах сохранности памятников материальной культуры со стороны населения, сформировать в этом направлении общественный запрос;

- централизовать и сделать доступным сбор подробной информации о мерах, методах, процессах, технических достижениях и результатах исследований в области сохранения исторических памятников [5].

На конгрессе в Афинах была актуализирована необходимость преодолеть ограничивающие археологические представления о методах сохранения архитектурных памятников. Прежний подход, в котором каждый объект рассматривался скорее как археологическая находка, приводил к тому, что памятники воспринимались как не связанные с настоящим музейные экспонаты. Это, в свою очередь, могло свести реставрацию к делу рук узкого круга экспертов и энтузиастов, что не способствовало бы достижению целей всесторонней защиты культурного наследия.

Афинская хартия в большинстве положений перекликалась с итальянской Хартией реставраторов, созданной по инициативе историка архитектуры Густаво Джованнони в 1932 г. Основные положения документа, составленного преимущественно на основе теоретических наработок Джованнони, позднее были утверждены в виде законов, которые на десятилетия определили характер реставрационной практики в Италии. Кроме уже проговоренных в Афинской хартии основных принципов – приоритета консервации перед реставрацией, недопустимости произвольного стилистического восстановления, максимального сохранения аутентичного материала и стилистических наслоений, минимализация и акцентированность дополнений – Джованнони предложил классифицировать архитектурные памятники не по их особенностям, а по виду производимых с ними работ: консервация, дополнение, анастилоз, раскрытие и восстановление. Каждый их этих видов представлял определённую специфику работы с аутентичным материалом.

В процессе анастилоза, с помощью различных методов (аналогий, пространственного замера, исследования документов), рассеянные после обрушения оригинальные фрагменты памятника – кирпичной кладки, каменных блоков, элементов декора – возвращают на предполагаемое изначальное место. Для поддержания отдельных частей архитектурной композиции допускаются минимальные дополнения.

Рис. 10. Афинский акрополь, восстановленный методом анастилоза

Метод раскрытия, или метод фрагментарной реставрации, предполагает удаление с различных участков памятника более поздних наслоений: пристроек, декоративных стилизаторских дополнений, конструктивных элементов, подрисовок или перерисовок фресок. По Джованнини, этот метод допустим только в том случае, если поздние дополнения не представляют никакой ценности и представляются как бессмысленные искажения. Между тем, анастилоз, как частный случай консервации, был им одобрен.

Принципы, утвержденные в хартиях, ознаменовали новый этап в эволюции научной реставрации, выведя проблематику сохранения памятников архитектуры на уровень государственного регулирования и международного сотрудничества. Задокументированные резолюции хартий были приняты в виде законов многими государствами, определив очертания границ допустимости в реставрационной практике. Однако беспрецедентный по характеру и масштабу ущерб историческому архитектурному наследию, полученный в ходе Второй мировой войны, привел к необходимости пересмотра некоторых принципиальных позиций.

Надо отметить, что правительство Советского Союза, особенно начиная с 1930-х годов, не разделяло общеевропейского ценностного отношения к архитектурным памятникам прошлого. Многие из них считали чем-то вроде буржуазного пережитка, или, не соответствующего духу пролетарского государства, чуждого элемента. Так, сотнями сносили церкви под предлогом создания новой прогрессивной городской среды, уничтожали историческую застройку – регулярные ансамбли и архитектурные доминанты. Боролись и с архитектурными символами гордости царской России – триумфальными арками и военными памятниками. ВОВ заставила преодолеть подобный цинизм в отношении к историческому наследию и уже в 1941 г. в Москве была создана специальная комиссия по охране и восстановлению памятников архитектуры. Она занималась фиксацией и документированием объектов, участвовала в создании маскировок, производила оценку нанесенного памятнику ущерба, укрепляла руины, расчищала завалы.

Еще до окончания войны началась организация восстановления разрушенных памятников, архитектурных ансамблей и целых городов. А. Щусев разработал проект целостного восстановления исторической части Великого Новгорода. План реконструкции, помимо комплексного решения реставрационных задач, включал концепцию развития современного города [3, с.30].

Рис. 11. Фото разрушенного авиаударами центра Новгорода

Рис. 11. Фото разрушенного авиаударами центра Новгорода

Рис. 12. Эскиз проекта восстановления исторической части Новгорода (А. Щусев)

Рис. 12. Эскиз проекта восстановления исторической части Новгорода (А. Щусев)

В начале послевоенного периода реставрационные работы на исторических объектах ограничивались консервацией и проводились в соответствии с принципами, установленными до войны. Реставрацию предваряли тщательные исследования, обоснование и полное документирование всех решений. Отдавалось предпочтение фрагментарной реставрации с необходимым укреплением сохранившихся частей. Докомпоновка утрат и раскрытие объектов от более поздних наслоений также проводились с особой осторожностью.

Однако масштабы военных разрушений потребовали пересмотра подходов к реставрации. Стало очевидно, что нужно не просто ремонтировать, а возвращать жизнь бесчисленным историческим памятникам, восстанавливать целостность архитектурного облика городов. Это предполагало полное воссоздание наиболее ценных объектов, их фасадов и интерьеров, а также восстановление единства разрушенных архитектурных ансамблей и комплексов. Таким образом, фокус снова сместился в сторону целостной реставрации [6].

Рис. 13. Царскосельский Екатерининский дворец, поврежденный во время ВОВ

Рис. 13. Царскосельский Екатерининский дворец, поврежденный во время ВОВ

Рис. 14. Восстановленный после войны памятник

Рис. 14. Восстановленный после войны памятник

Еще особенность этого периода заключалась в том, что военные разрушения дали возможность увидеть более ранний, изначальный архитектурный облик, который был скрыт поздними рекомпоновками и реконструкциями. Решения о воссоздании первоначального облика затрагивали в основном средневековые памятники и принимались после обстоятельного научного исследования.

Грандиозный масштаб восстановительных реставрационных работ распространился и на руины памятников, разрушенных до войны. Для реализации многообразных целей обширной реставрационной программы потребовалось большое количество мастеров – каменщиков, печников, плотников, отделочников, резчиков – владеющих забытыми ремеслами и строительными навыками. Для сохранения максимально возможной материальной аутентичности памятника материалы для реставрации изготовляли по старым образцам, однако, в большинстве случаев, они никаких не выделялись в восстановленном облике здания.

Рис. 15. Руины церкви Спаса на Нередице, укрепленные лесами и защищенные металлическим навесом

Рис. 15. Руины церкви Спаса на Нередице, укрепленные лесами и защищенные металлическим навесом

Рис. 16. Восстановленный облик церкви Спаса на Нередице

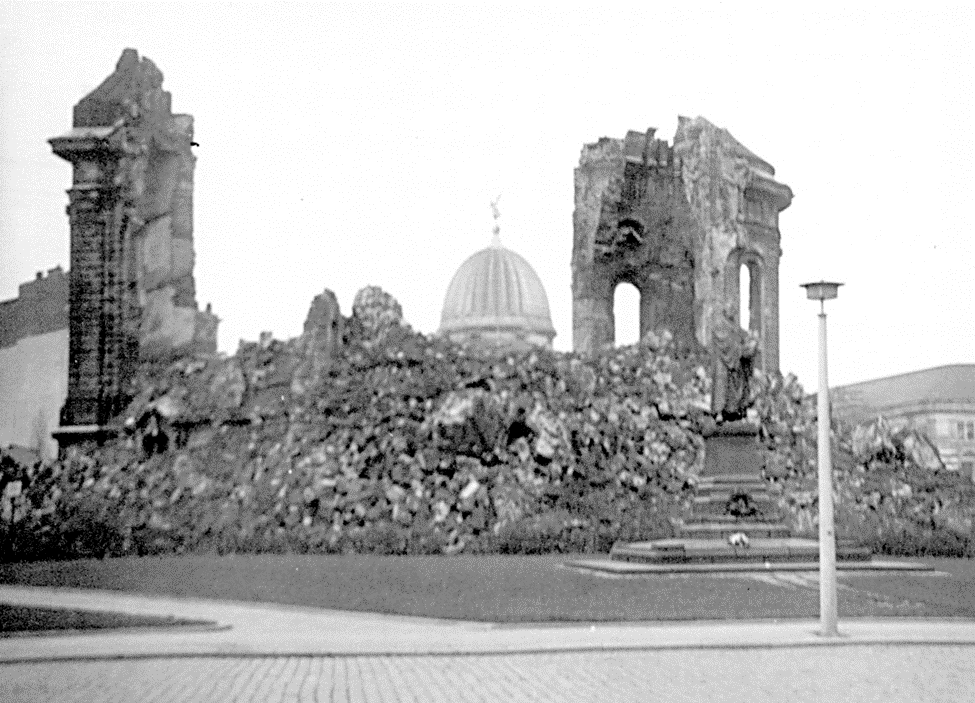

Практика целостного восстановления архитектурных памятников и ансамблей, разрушенных во время войны, была актуальна и в других странах. Здесь достаточно привести в пример возрождение разрушенной до основания центральной части Варшавы, где вплоть до недавнего времени «по кирпичам» восстанавливали исторический облик города.

Война пошатнула закрепленные в хартиях ортодоксальные принципы реставрации памятников архитектуры и сохранения аутентичного материала, сформировавшиеся за сто лет ее становления как науки. «Послевоенная практика потрясла теорию научной реставрации, лишила ее всеобъемлющего значения, как пригодную для разрешения всех проблем и применимую во всех случаях. Наступивший своеобразный кризис теории научной реставрации выразился не только в том, что множество работ было проведено (притом выдающимися реставраторами) с существенным отходом от принципов аналитического метода. Появились попытки уточнить общие основы теории научной реставрации или даже выдвинуть взамен ее новые» [7, с.43].

В новых теориях, в частности, намечалась тенденция возврата к принципам стилизаторской реставрации. Памятник архитектуры перестает пониматься исключительно как исторический документ эпохи, он критически оценивается как искаженное или измененное произведение искусства. Поэтому задача реставратора (архитектора, художника) заключается, в том числе и в возможности, через творческое осмысление изначальной художественной идеи, исправления привнесенных памятнику искажений. В рамках другой теории памятник архитектуры рассматривается лишь как источник информации. И основной целью реставрации таким образом становится стремление максимально выразить всю полноту информации, передаваемой памятником. Поэтому допустимо при воссоздании привнесение элементов и деталей, найденных в любых источниках: исторических описаниях, книгах, архивах, гравюрах и картинах художников [8, с.45].

Ответом и реакцией на вызовы, угрожающие авторитету и фундаментальности научной реставрации, стало создание в 1964 г. задокументированных резолюций, известных как Венецианская хартия. В хартии вновь проговаривается и закрепляется важность базовых принципов архитектурной реставрации, в числе которых: сохранение подлинности и историчности здания и материалов, сохранение всех наслоений, минимализация вмешательства и научная обоснованность дополнений, строгость и точность научного исследования и применения реставрационных методов и пр. С учетом разрушения военного периода деятельность по охране и сохранению распространяется на целостные архитектурные ансамбли, исторические городские планировочное структуры и даже на целые города. В документах хартии возникает концепция всеобщего наследия, реализуемая через принцип всеобщей ответственности.

Современные принципы реставрации памятников архитектуры и аутентичного материала

Современные принципы реставрации архитектурных памятников, как в отношении его облика, так и в отношении сохранения аутентичных материалов, складываются под воздействием различных, взаимозависимых, но иногда противоречащих друг другу факторов. Все они, так или иначе, являются следствиями метаморфоз развития реставрации и отражены в вышеприведенном ретроспективном обзоре, но, в некоторых случаях, обусловлены исключительно современными тенденциями. Среди главных факторов можно выделить следующие:

- сохраняющийся авторитет деклараций Венецианской хартии и принятые на ее основе требования, нормы и правила, законодательно закрепленные государствами многих стран;

- авторитет и влияние на реставрационный процесс профессионального сообщества и заинтересованных общественных объединений. Вместе с тем отсутствие внутрицехового единогласия по некоторым положениям научной реставрации;

- возможность применения различных реставрационных подходов: реконструкции, реновации, восстановления, консервации. Причем принятие решения о том или ином типе реставрации необязательно находится в области компетенций и интересов науки, часто определяясь запросами текущего момента и интересами представителей ненаучных сфер;

- растущая урбанизация, определяющая коренные изменения в характере городского планировании и строительства городской инфраструктуры. Связанный с этими процессами фактор экологии;

- существенное развитие технических и технологических возможностей;

- факторы экономики, влияющие на реставрационный процесс двумя способами: через формирование стоимости реставрационного проекта, затратами на проведение работ и в рамках постиндустриальной экономической стратегии, определяющей развитие туристической привлекательности исторических городов.

Определение и описание современных принципов реставрации памятников архитектуры в их материальной аутентичности необходимо производить с учетом многообразия и разнонаправленности указанных факторов, исходя из специфики формируемых ими условий, но в рамках научных и этических норм. По мнению автора, сегодня превалируют 7 основных принципов:

1. Непрерывное научно-исследовательское сопровождение процесса реставрации. Все научно-методологические и исследовательские мероприятия – изучение документов, анализ свойств материалов и степени их разрушения, подбор и утверждение ремонтных материалов, оценка допустимости дополнений – важно производить не только на стадии разработки проекта, но также во время реставрационных работ и после их завершения. Это дает возможность оперативной корректировки проектных решений, своевременного обнаружения ошибок, повышает гибкость и точность реставрационных операций.

2. Недопустимость стандартизации и типизации в решении реставрационных задач для каждого отдельного памятника. Каждый архитектурный памятник имеет свою уникальную историю создания, архитектурные особенности и детали. Это делает невозможным применение унифицированных, стандартных подходов при работе с ними. Конструктивные и декоративные элементы требуют детального изучения и подбора особенных методов восстановления (в крайнем случае замены), учитывающих историческую достоверность материалов и оригинальные способы их изготовления. Это исключает возможность обобщения и применения универсальных решений, характерных для стандартизированных строительных процессов.

3. Сохранение максимально возможного числа подлинных элементов памятника. Оригинальные детали и части исторического здания необходимо сохранять, даже если дешевле и проще их выполнить заново. Подлинность и историческая ценность памятника во многом заключается именно в материальной подлинности его составляющих.

Даже при реконструкции и целостном восстановлении памятника, предпочтительно оставить на своих местах все сохранившиеся и поддающиеся ремонту элементы здания. Пример реализации этого принципа в его абсолютной степени – восстановление церкви Фрауэнкирхе в Дрездене. Полностью воссозданный памятник включил в себя аутентичные кирпичи, которые с помощью компьютерного моделирования вернули на изначальное место.

В стремлении, насколько это возможно, сохранить следы аутентичности, воссоздавать остов церкви было решено блоками, вручную вырезанными из саксонского песчаника (материала, который был использован в оригинальной версии). Причем, укладка кирпича тоже производилась вручную.

Рис. 17. Руины церкви Фрауэнкирхе в Дрездене

Рис. 17. Руины церкви Фрауэнкирхе в Дрездене

Рис. 18. Восстановленный в 2005 г. памятник. На светлом фоне видны, возвращенные на свое место, аутентичные кирпичи, которые намеренно не стали очищать от темного налета

Рис. 18. Восстановленный в 2005 г. памятник. На светлом фоне видны, возвращенные на свое место, аутентичные кирпичи, которые намеренно не стали очищать от темного налета

4. Защита памятника от внешних воздействий. Современное состояние экологии обусловило появление особо агрессивной среды, способствующей кратному увеличению разрушительных процессов в материальной основе архитектурного памятника. Это вызывает необходимость обновления и проведения более обстоятельных реставрационных методов защиты здания от воздействия внешней среды.

5. Использование ручного труда. Большая часть работ по реставрации требует возрождения и использования устаревших технологий и материалов. Что делает невозможным повсеместное применение новейших технологий и механизации. Ручной труд и отход от массового производства - одним из ключевых современных принципов реставрационной работы.

6. Принцип обратимости в полностью восстановленных памятниках. Восстановленные памятники не обладают свойствами подлинности, представляя собой, скорее, объекты историко-художественного и познавательного интереса, и служат заменой утраченным памятникам, важность которых для ансамбля или их особенное мемориальное значение делают их возрождение обоснованным. Иногда подобные восстановления являются единственным способом реставрации памятника и укрепления его роли в ансамбле.

При реализации таких проектов важно соблюдать принцип обратимости – дополненные элементы подстраиваются таким образом, чтобы в будущем их можно было демонтировать без вреда для подлинной части сохранившейся структуры. В случае появления неизвестных ранее бесспорных документов или при находке оригинальных деталей, принцип обратимости позволит внести изменения, тем самым увеличив степень достоверности воссозданного памятника.

7. Включение памятника в современную городскую функциональную структуру. С изменением взгляда на памятник как изолированный и музеефицированный объект возросла потребность адаптации исторических зданий в современную городскую структуру. Это объясняется и экономическими соображениями – для распределения финансовой нагрузки заботу об охране и реставрации памятника передают частным лицам, заинтересованным в их дальнейшей эксплуатации. Способы приспособления отдельных памятников и ансамблей под новые функции весьма разнообразны и представлены множеством архитектурно-планировочных решений. В качестве характерного примера можно назвать проект включения сохранившихся частей исторического здания отеля «Эспаланда» в структуру современной Потсдамской площади.

Рис. 19. Фрагменты отеля «Эспаланда», включенные в планировочную структуру Потсдамской площади

Рис. 19. Фрагменты отеля «Эспаланда», включенные в планировочную структуру Потсдамской площади

Сформулированные принципы реставрационной работы с памятниками архитектуры в их аутентичном материале не имеют четких критериев и не предполагают обязательного и повсеместного исполнения предписаний и требований. Часть из них, безусловно, имеет фиксацию в нормативных и законодательных документах. Другая часть отражает общие этико-эстетические тенденции в архитектурной практике и градостроительстве. Третья часть скорее только определяется запросом со стороны заинтересованной общественности и научного сообщества. В силу отсутствия связующего концептуального ядра, которое бы объединяло всех участников реставрационного процесса и направляло бы их на достижение внятно поставленных целей, реализация современных принципов сталкивается с множеством проблем.

Основные проблемы, связанные с реставрацией и сохранением аутентичных материалов в памятниках архитектуры

1. Несовпадение интересов. Интересы различных заинтересованных сторон – владельцев зданий, общественности, реставраторов, государственных органов – могут расходиться, что усложняет процесс принятия решений относительно методов и материалов реставрации. Это также приводит к рассогласованию административной структуры субъектов принятия решений и, как следствие – отсутствию иерархии. В результате – приоритет иных интересов – коммерческих, идеологических, религиозных, политических – над научно-реставрационными.

Рис. 20. Фрагмент алтарной стены Никольского Морского собора в Кронштадте до реставрации 2012 года. Фриз из солярных свастик под влиянием религиозно-государственнических идеологем в процессе реставрации был и изменен на «безобидный» античный меандр [8]

Рис. 20. Фрагмент алтарной стены Никольского Морского собора в Кронштадте до реставрации 2012 года. Фриз из солярных свастик под влиянием религиозно-государственнических идеологем в процессе реставрации был и изменен на «безобидный» античный меандр [8]

2. Экономические трудности, неадекватное финансирование. В России до 2022 г. ценообразование тендерных контрактов на реставрационно-восстановительные работы складывалось по показателям уровня цен 2012 г. В 2022 г., в связи с изменением политической обстановки, были приняты меры, позволяющие корректировать в сторону увеличения сроки исполнения контракта и поднимать стоимость затрат на 30% [9]. Это было вызвано как удорожанием логистики, так и необходимостью искать замену, ушедшим с рынка, ремонтным материалам, которые также подорожали. По самым оптимистическим прогнозам, увеличение бюджета позволило компенсировать увеличенные же затраты в ноль. То есть, вернуть их на состояние 2012 г. Между тем, реставрация аутентичного материала и применение оригинальных техник обходится очень дорого. Это связано с редкостью материалов, затратами на обучение персонала, необходимостью использования специализированного оборудования и привлечения квалифицированных специалистов.

Неадекватность финансирования уменьшает количество реставрируемых объектов, замедляет процесс их плановой реализации. Низкие цены на контракты способствуют привлечению в реставрационную работу низкоквалифицированных кадров и вызывают необходимость заменять качественные ремонтные материалы дешевыми и ненадежными вариантами. Некорректный подбор современного реставрационного материала может привести к конфликту с историческим материалом, как в конструктивном, так и в этико-эстетическом плане.

Рис. 21. Пример неправильного выбора реставрационного материала на цементном вяжущем [10]

Рис. 21. Пример неправильного выбора реставрационного материала на цементном вяжущем [10]

3. Недостатки в системе законодательного регулирования. Действующее законодательство в отношении формулировки категорий и критериев памятников, требований к их охране и реставрации может быть неопределенным и размытым. Это создает пространство для различных трактовок и, как следствие, может привести к нарушению или недостаточной защите памятника архитектуры в его материальной аутентичности. Сюда же можно отнести недостаточную ответственность, связанную с низкими штрафами за нарушение требований научной реставрации или отклонение от утвержденного реставрационного проекта.

4. Замена исторического «сложного» материала на современный «простой» аналог.

Некоторые из используемых в исторических зданиях оригинальных материалов, сегодня становятся редкостью, их больше не производят, к ним потеряли интерес, в конечном счете, их ресурс исчерпан. Заменять их приходится современными аналогами, насколько это возможно, близкими аутентичным по качествам и свойствам, а очень часто - просто допустимыми в рамках норм и регламентов. Даже самые тщательно выверенные и научно обоснованные замены могут отрицательно сказаться на цельном образе памятника в его материальной аутентичности.

Следует отметить, что редкость допустимых для реставрационных работ материалов объясняется не только их малодоступностью или остановкой добычи, но также утратой традиционных методов обработки. В свете этой проблемы создание максимально идентичного аутентичному материалу аналога может потребовать возрождения целой производственной линии, что приведет к значительному и не покрываемому удорожанию реставрационных работ.

Исходя из обозначенных выше проблем, можно сделать вывод, что основные трудности, сопровождающие реставрацию памятников архитектуры в их материальной аутентичности, возникают вследствие внешних по отношению к профессиональному сообществу причин. В большей мере они связаны с правительственными структурами разного уровня, которые отвечают за финансирование и регулирование. В меньшей степени ответственность лежит на общественности, которая, либо мало заинтересована вопросами сохранения архитектурного наследия, либо не слишком активна в стремлении повлиять на решение проблем.

Что касается профильной сферы, то, в вопросах разработки реставрационной стратегии, технико-технологического сопровождения реставрационных работ и адекватного подбора материалов, современная научная реставрация располагает большим арсеналом средств и методов. С целью демонстрации грамотного научно обоснованного подхода представлена компиляция современных методов работы с аутентичным материалом.

Методы сохранения аутентичных материалов при реставрации архитектурных памятников

1. Исследование состава, конструктивных и физико-химических свойств исторического материала, разработка реставрационной стратегии

На этапе реставрационного проектирования собирается база образцов исторических материалов с анализом и описанием их физических и химических свойств, конструктивных особенностей и технологий, изначально используемых при строительстве. Здесь же выявляют возможные причины разрушения исторического материала. Основываясь на выводах анализа и оценки, подбирают подходящий инструментарий и реставрационный материал. Они соответствуют конкретному типу работ: восстановлению, подновлению или консервации. Также, на этом этапе фиксируют случаи, когда отсутствует действующая реставрационная методика и, когда приходится для определения соответствия старых и новых материалов, ставить лабораторный эксперимент.

2. Реставрация штукатурного слоя исторического здания

Защита штукатурного слоя имеет принципиальное значение, т. к. он выступает защитой для кирпичной или каменной кладки здания. Более того, в отсутствии ухода, штукатурный слой передает загрязнители вглубь стены, ускоряя процессы деструкции уже для всего здания.

В ходе анализа химической структуры образцов исторического материала было обнаружено, что самые распространенные загрязнители это: сульфаты, хлориды и нитраты. Объекты с высоким содержанием солевых отложений разрушаются быстрее, поэтому их необходимо ставить на очередь проведения срочных противоаварийных мероприятий. Здесь рекомендованы следующие работы: восстановление гидроизоляции, антисолевую, биоцидно-консервирующую обработки [11].

Если имеется сухое неповрежденное основание штукатурного слоя, вполне возможно использовать известковые материалы, по составу близкие к историческим. Но они не будут работать, если загрязнитель содержит много воды и солей. Тогда необходимо применять жертвенные и санирующие штукатурки – они имеют хорошую пористость и паропроницаемость.

Для последующей окраски штукатурного слоя хорошо показали себя силикатные краски Keim – Sol-Silikat. В их составе золь-силикат – композит из кремниевого золя и жидкого стекла, который обеспечивает хорошее сцепление с поверхностью основания. Также эти краски универсальны: использование возможно как с минеральными, так и с органическими основаниями. Долговечность тона сохраняется благодаря высокой свето- и ультрафиолетовой стойкости [11].

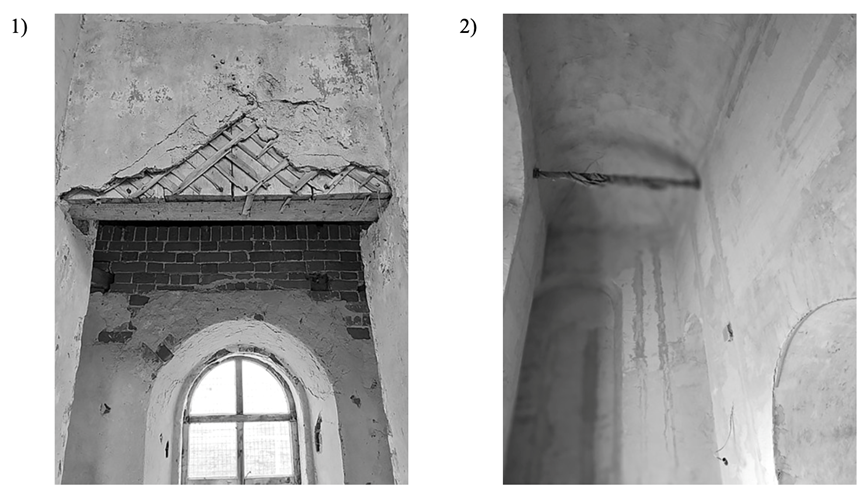

3. Применение отделочных материалов для создания благоприятного микроклимата на исторических архитектурных объектах

Сохранение аутентичных материалов сильно зависит от микроклимата помещений. Вследствие нарушения температурно-влажностного режима происходит деструкция аутентичных строительных материалов. Это связано с накоплением влаги, образующейся в результате циклических изменений климата. Поэтому для отделки помещений рекомендуется использовать материалы с высокими сорбционными показателями, которые дополнительно обеспечивают естественную вентиляцию. Хорошую эффективность показали известково-песчаные штукатурки и смеси на их основе. Коэффициент паропроницаемости в них соответствует тем же значениям в исторических кирпичных кладках, что исключает возникновение механических напряжений, приводящих к значительному накоплению влаги [12].

Среди инновационных отделочных материалов можно выделить штукатурки Baumit. «Они способны поглощать значительное количество водяных паров из воздуха гораздо эффективнее, чем подавляющее большинство существующих на данный момент традиционных штукатурок, в т.ч. известковых. В результате в помещении происходит процесс буферизации – естественное регулирование влажности воздуха в требуемом диапазоне. Кроме сорбции влаги, отделочная система содействует очищению воздуха в помещении, поглощая различные летучие органические соединения и запахи» [12].

Рис. 22. Церковь Николая Чудотворца в Республике Татарстан: 1) сохранившаяся историческая штукатурка; 2) стены и свод в южном приделе – помещение после нанесения штукатурки Baumit KlimaWhite [12]

Рис. 22. Церковь Николая Чудотворца в Республике Татарстан: 1) сохранившаяся историческая штукатурка; 2) стены и свод в южном приделе – помещение после нанесения штукатурки Baumit KlimaWhite [12]

4. Метод консервации и защиты аутентичного природного камня.

Исследование состояния камня в архитектурных памятниках выявило, что ухудшение экологической обстановки, особенно в городах, значительно ускорило разрушения каменных конструкций. В некоторых случаях степень повреждения камня кратно превосходит ущерб, нанесенный ему за предшествующие столетия. Хотя в прошлом механизмы и последствия возрастного износа камня были тщательно изучены и это послужило основой для современных реставрационных методов, сегодня возникает острая необходимость в разработке новых укрепляющих и консервационных растворов. Ключевое внимание должно быть уделено методам борьбы с разрушением камня, вызванным бактериями. Выбор той или иной технологии должен основываться на детальном анализе температурно-влажностных условий, степени засоленности конструкций и условий эксплуатации объекта [14].

Для обеспечения сохранности природного камня используют составы с водоотталкивающими свойствами и защитой от биохимических воздействий. Для заполнения трещин и восполнения лакун подходят мастики со связующими на основе воска, воско-канифольных смесях, осетровом клею с медом, льняном масле и шеллаке. Связующие смешивают с мраморным порошком, при необходимости добавляют пигмент. «Также используют магнезийную массу, гипс, известково-цементную смесь, мраморный порошок с редким стеклом. Для реставрации гранита используют в основном эпоксидные смолы с отвердителем, иногда с добавлением кварцевого песка и других веществ» [14].

Заключение

Подводя итог настоящему исследованию, автор делает следующие выводы:

- Становление научной реставрации приходится на время, когда ценность архитектурного памятника начинает осознаваться через его способность быть свидетелем времени. Однако, для мировоззрения романтизма эта ценность была сосредоточена в особенностях архитектурного стиля. Поэтому главной задачей реставрации на тот момент было воспроизведение стилистической полноценности памятника. Принципы стилизаторской реставрации допускали вольное обращение с реставрируемым памятником, предпочитая его полное восстановление и реконструкцию. Поэтому вопрос о сохранении аутентичного материала не поднимался, оставаясь на периферии.

- В процессе сращивания реставрации с археологией ценность материала в памятниках архитектуры поддается кардинальному пересмотру. Документирование артефактов древности начинают фиксировать с большей точностью. Расширяются и укрепляются научные подходы к реставрации памятников в их материальной аутентичности. В период археологической реставрации принципы сохранения исторического материала определяются научно обоснованными критериями. Тогда закладывается необходимость сохранять памятник в том виде, в котором он дошел до реставрации.

- На следующем этапе развития реставрация оформляется как самостоятельная наука. Принципы, методы и правила реставрационной практике проговариваются и утверждаются на уровне международного сотрудничества и закрепляются хартиями по охране памятников материальной культуры. Хартии начинают иметь характер документального регулирования деятельности реставраторов. Она установила семь основных резолюций, касающихся создания международных организаций по реставрации, необходимости компетентной критики проектов реставрации, использования современных техник и материалов в реставрации, а также защиты исторических мест и их окружения.

- Послевоенный период, оставивший массовые разрушения, заставил пересмотреть требования научной реставрации, сформулированные в хартиях. Полное восстановление и реконструкция, разрушенных до основания, архитектурных ансамблей, в числе прочего с целью адаптации их к нуждам современного городского планирования, знаменует обратное включение принципов стилизаторской в реставрационную практику. Однако, с существенными оговорками в вопросах сохранения исторического материала и точности воспроизведения облика архитектурного памятника.

- Современные принципы реставрации формируются под влиянием двух тенденций: необходимости возврата к строгим нормам научной реставрации и допустимостью более свободного подхода к реставрации, открытой послевоенным периодом. Тем не менее в рамках всех охранных законодательств, акцентировано проговариваются требования, определяемые научными положениями. Отклонение от этих норм, зависящее от экономических и социально-политических факторов, ведет к возникновению ряда проблем, решение которых силами профессионального сообщества маловероятно. Между тем, принципы сохранения аутентичного материала являются обязательными в профессиональной среде, владеющей достаточными компетенциями их реализации в рамках научно-практического реставрационного процесса.

.png&w=640&q=75)